事業開発、ビジネスコンサルティング、教育・研修なら “ビジネスみらいアンドコー” へ

コラム 『ビジネス未来』

~ 弊社メンバーが交替で“旬”な話題を毎週火曜日にお届けします ~

タイトル

#HNY 2025/1/3 新年ご挨拶

【現在休筆中】 お引越し先での準備が出来ましたら、また再開します。

#195 2024/10/29 「家族」の在り様と、出逢いのキッカケの変化

#194 2024/10/15 “製品”と“商品”の違いを考える

#193 2024/10/1 金融市場における要人発言(言語)の影響について

#192 2024/9/17 職場でマニュアルは活用されていますか?

#191 2024/9/3 リチウムイオン電池(セル、モジュール)の安全規格 〔抜粋〕

#190 2024/8/20 クルマが空を飛ぶ世界 ~その4~

#189 2024/8/6 怒ってはダメ?

#188 2024/7/23 2024年都知事選挙振り返り

#187 2024/7/9 サプライヤーとの共存共栄

新年 明けまして おめでとうございます。

皆さま、ご健勝のことと存じます。

昨年は元日夕方に能登半島での大きな地震があり、復興も緒に就いたばかりの感がぬぐえず、被災された方のご苦労は如何ばかりかと思います。心よりお見舞い申し上げます。海外に目を転じるとと、戦争や選挙に絡む不安定要素が続き、政治・外交の世界も厳しい状況のままの1年となりました。

新年にあたり、例年に倣い、この1年の活動を振り返りつつ、新しい1年で取り組んでいくことなど、お話しさせて頂きます。

2024年も「教育・研修」軸での取組みが伸長した年になりました。企業向けの取組みでは、EVを始めとした「電動化」に関する研修のお問合せが増えました。これまで懐疑的な印象を持たれていた自動車部品メーカーや周辺企業が「電動化の流れはもう止まらない」ということを実感されたからこその動きと受け止めています。年後半には世界的に“EV失速”みたいな流れ(揺り戻し)がありましたが、逆にそれによって「内燃機関には戻ることはない」ことを実感された企業さまは本格的に勉強/新商品検討/パートナー獲得などの活動を始めています。弊社も、ベテランメンバーの知見を評価頂くだけでなく、同業や類似ビジネスを展開されている企業さまとの協業が進みました。パートナー企業さまのコンテンツに弊社メンバーの知見を加えた形で行なうスタイルのセミナーへ関心を寄せて頂くのに加え、新たに基礎教育に強みを持つセミナー運営企業さまと協業を始めようとしています。出身&経験した業界や企業、活動エリア、基礎&応用・先端技術など相互の持つアセットやコンテンツを活用して、皆さまに高いレベルの知見をサービス提供できるよう準備を進めています。3月までにはHP上で公開しますが、来年度の教育・研修をお考えの方は事前にご説明できるようにしますので是非お声掛けください。

反面、ネットショップの開店が遅れていることが課題として残りました。提供コンテンツの整備の遅れ、取引システム上の課題の顕在化&対策検討に時間を要しており、なんとか3月までには正式開店できるようにメンバーで取り組んでいます。秋からお休みしている「コラム」もそのフィールドで復活させますので、ご期待頂ければ幸いです。

「事業企画支援」の取組みでは、「EV減速」の動きにより「電動化」「電池」の潮流に修正がかかる話題も増え、自社だけで行なおうとする動きが益々見直され、得意技を持ち寄ってビジネスを作るスタイルが重視されています。2024年もお客様へ足を運んでこそ頂ける相談も多くあり、パートナーのご紹介機会も増えました。コンポーネンツの充実が進んだことや新製品開発の進展によって、「お困り事」と「お探し物」が結びつき始め、点と点が繋がって"線”になってきたような印象です。これが"面”=ビジネスになるよう引続き今年もお手伝いしていきます。

2024年は円安や利上げによる金融環境の改善から過去最高益を出している企業さまも多く、その例は枚挙に暇がないですね。ところが、ビジネス環境では「お金がない」という声を多く耳にします。この光景は“いつか来た道”に感じられてなりません。実態が悪化しているにもかかわらず、有効な手を打っていないことの現われで、今から四半世紀前にもこんな雰囲気が漂っていた記憶があります。この時も、この環境下で「お金をかける動き」(人的・物的な投資)をしっかり行なった企業が、結果的に次ステップで優位にビジネスを展開しました。その代表例が、トヨタのプリウス、そしてハイブリッドシステムです。

昨今、企業の数を減らす流れがあります。経済規模に合わせた適正化という側面もありますが、大手のセットメーカーでも一社では抱えられない開発費を必要とすることがきっかけになることも目立ちます。世界で・業界で生き残るための"合従連衡”が新たに始まった中、この人的投資の代表例である「人財」や「教育」に投資した企業が今後の勝ち組候補ということになると受け止めています。

そういう中、これまでお客様から度々ご相談頂いた「採用/人財確保」に関して新たに取組みを始めます。4月を目標に人財紹介/職業紹介事業を始められるよう準備をしています。専門人財や経営層など私たちの知見やネットワークを活かしたサービスにしていきたいと思います。こちらも届出や許認可の進展に合わせて、新事業として改めてご案内できるようにします。お声掛けください。

2024年は、弊社も4名の新メンバーを迎え、今年4月には新たな業界の経験者が1名参加する予定です。いろいろな職種・業務経験のある者を増やすだけでなく、協業先の人財・知見も有効に活用できるようにしていきます。私たちはいま出来ることをしっかり行ないながら、弊社のステークホルダーの皆さまにとって「協働して良かった」と感じて頂けるよう、今年もお手伝いさせて頂きます。

引続き、よろしくお願い申し上げます。

2025年 1月 3日

株式会社 ビジネス未来&Co.

代表取締役 鯨井 貴靖

今月17日に俳優の西田敏行さんが亡くなりました。様々な作品で個性的な人間を演じ、視聴者を引き込んできた名俳優です。あまりにも突然だったので、この週末もレギュラー番組(テレビ朝日系:「人生の楽園」毎週土曜18:00~18:30)では、今月初めに収録したナレーションが流れていました。故人を偲ぶ番組も放送されていますが、振り返る作品の中で描かれている「家庭像」が時代と共に変化していたことを強く感じました。日曜に行なわれた衆議院議員選挙の論戦テーマにも繋がっていたので、今回は彼の足跡に触れながら、この辺りの話題にお付合い頂こうと思います。

■西田敏行さんとの出会い

西田敏行さんといえば、私の世代では『池中玄太80キロ』(1980年。日本テレビ系)がすぐに思い起こされます。そこで描かれていたのは、血の繋がらない親子の姿。時に熱く激しくぶつかりながら成長していく子供たちを、近所の大人たちも含めて見守る、そんな人情味あふれる心温まる作品でした。核家族化が進む中での昭和の家族の姿でしたね。「西遊記」(1978年)や「池中玄太」で売れっ子になった西田さんですが、追悼番組で街の声を拾っても「親しみのある」「人とすぐに仲良くなる」とよく語られていました。これらのインタビューを見ていて、この時期に父が西田さんと出会った時のことを話してくれたのを思い出しました。

■舞台「冒険ダン吉の冒険」で演じるために

1981年に西田さんが出た舞台「冒険ダン吉の冒険」(紀伊国屋ホール)。当時はアメリカの信託統治領だったミクロネシア、現在のミクロネシア連邦のトラック島(現チューク諸島)が舞台のお話です。北回帰線よりも南。赤道に挟まれた島々ですが、第二次大戦中は日本海軍の連合艦隊の主要泊地でした。その中心がモエン島(春島)です。1977年に父が空港の滑走路の改良・延伸工事に携わり、1982年まで”駐在“していました。この頃は『単身赴任』という言葉は今ほど一般的ではなく(聞いたこともないくらい)、我が家も母・妹との3人の”母子家庭“の状態でした。3~4ヶ月に一度「出張」で数日帰国するだけでしたので。この「単身赴任」が家族の在り様や教育の観点で大きく”社会問題“化したのは1985年前後だったと記憶しています。その頃には父も帰任していたので、ニュースで「単身赴任問題」が報じられるのを見る度に我が家では『今ごろ? もうウチは5年も行って帰ってきたよ…』という会話をしていたのでよく覚えています。

話を戻します。「気が付いたら、島に西田さんが来ていた」と父は話していました。その姿が現地の人と同じような服装(短パン・サンダル姿)で日焼けして真っ黒だったため、最初は気付かなかったそうです。島に日本人がいるとわかると、「彼は『やぁ、こんにちは~!』ってニコニコしながら工事現場にやってきたんだよね。テレビのまんまだったよ。現地の人に入っていって、誰とでも交流して、サービス精神が豊かだからアッという間に仲良くなっちゃうんだよな。」と感心していました。そして、「彼は、舞台の現地を実際に見てみたかったから来た、と話していた」と聞きました。帰り間際も『日本人の皆さん、お仕事大変ですが頑張ってくださいっ!』と労って帰っていったそうです。まるでTV「人生の楽園」のエンディングの掛け声のようで、声が聞こえてきそうですよね。このエピソードを見ても、西田さんは皆さんのイメージ通りの人柄であったことが伝わると思います。もう新しい姿を見られないのは実に残念ですが、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

■家庭のキッカケもSNSへ

高度経済成長期の働き方の変化や核家族化。「単身赴任」の1980年代半ばの社会問題化。そして、バブル期を超えた1990年代から、家庭・家族の在り様は変化が一層大きくなってきた印象です。核家族から子供が家を出ることによる高齢者家庭が増えていく一方、子供の側では晩婚化・非婚の傾向も高まる。共稼ぎは当たり前。子供を持たないという選択。そして、”家“や戸籍に捕らわれない事実婚。同性婚……実に多様な「家庭」「家族」の在り方が現れ、そして選択されるようになりました。

そして、その入口である『出逢い』。

時代は「マッチング技術の高度化」へ到達します。驚きの報道があったのは、今年の8月26日です。

===================

『結婚相手と出会いのきっかけ マッチングアプリが最多 政府調査』 <NHK>

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240826/k10014560341000.html

記事を要約すると

●結婚に関し、こども家庭庁が15才~39才の2万人を対象にアンケート調査を7月に実施

●既婚者の4人に1人がマッチングアプリで結婚相手と出会ったと回答

▽マッチングアプリ:25% ▽職場や仕事関係:21% ▽学校:10%

▽友人などからの紹介:9% ▽パーティーなど:5% など

●若い世代を中心に出会いの場は多様化し、SNSの影響が増している

●政府は、安全に利用できる環境整備など、SNSを通じた出会いの支援強化を検討する方針

●民間や自治体が行っている結婚相談事業への支援拡充も含め、幅広い方策の議論を続ける

===================

これにも関連しますが、にわかに活気づいているのが「結婚相談所」の紹介ビジネスです。

小額投資で場所を選ばないうえ、保護された膨大な会員情報の中から専門的なフィルターでマッチングのお手伝いをしていくという個人でも出来るお仕事です。「カウンセラー」によって機会を産み出していくスタイルですね。このビジネスも以前とは大きく様変わりしているようで、やはりITツールの進化に合わせて、利用者の使い勝手がどんどん向上しているようです。また、人間(カウンセラー)のフィルターが掛かっている為、”怪しさ“や“必要な自分磨き”についても肌感覚で見極めてもらえるという「人が介在する良い面」もあり、カウンセラーの選び方次第で自分では探せない出逢いを創り出すことも出来ます。弊社がHPシステムを借りている運営会社も最近登録したようで、事業として新たに法人が参画するような動きもあります。昔からあるビジネスですが、ツールの進化に加えて、心理的なハードルが下がってきたようなので、「家庭」を目的にする活動の選択肢として見直してよいかと思います。

■さて、今後はどう進む?

ツールの進化に比べ、「家庭」に対する考え方・思考の変化はゆっくりです。「夫婦別姓」の制度化については、今回の総選挙でも論点として取り上げられました。核家族が行きつく先にあり、「自分の名前」というアイデンティティーを尊びたいという心情もあって、様々な意見があるところです。ただ、この選挙と結果を通しても夫婦別姓の制度化は大衆の賛同を得たとみることは出来るでしょう。推進したい野党が躍進し、与党も「慎重に」と否定はしていません。また、「家庭崩壊」を理由に現状存続を前面に出した政党は票が伸びませんでしたね。いよいよ法改正に向けて全体が動き出しそうです。

===================

実は、この「マッチングサイト」の考え方。職業紹介や人財紹介とも通じる話です。

弊社も、来春に向けて、この人財分野の新事業を展開する準備を始めました。

是非、このHPでも早く皆さんへご紹介できるよう、しっかり進めていきたいと思います。

期待頂けるように頑張ります!

===================

《お知らせ》

皆さんに読んで頂いたこのコラムのコーナーですが、近日開店する予定の弊社のネットショップ(「ビジネス未来堂書店」)へ移転することになりました。その為、引越しの為にしばらくお休みを頂きます。

ネットショップの運営が落ち着いてきましたら、コラムも再開します。その時には新たな執筆者も加えて、また多くの方に楽しんで頂けるようなコラムのコーナーにしていきたいと思います。

今後もご期待ください!

(鯨井)

初めてコラムを担当します。よろしくお願いします。

初めての今回は、筆者が開発部門で仕事を続けたのちソリューションサービスの企画を担当した際、お客様とのかかわりの中で感じた“商品”と”製品“の違いについて考えてみたいと思います。

●”商品“と”製品“はよく似た言葉

”商品“と”製品“はよく似ている言葉で、一般的にはあまり区別なく使っていると思います。

でも、漢字が違うのであれば意味やニュアンスには何らかの違いがありそうです。

辞書的な意味の違い(*1)

商品:売るための品物。販売を目的とする財およびサービス。「—を陳列する」

製品:販売するためにつくった品物。ある原料からつくった品物。「プラスチック—」

立場による意味の違い①《経理部門》(*2)

製品:販売を目的として製造業者や会社の製造部門が製造・加工した製造品や生産品

商品:販売のために外部から調達したもの

立場による意味の違い②《マーケティング》(*3)

商品:売れることを前提とした品物、顧客が求めているもの。顧客中心の考え方。

製品:製造した品物、自社が売りたいもの、自社中心の考え方

上記の通り、“売る目的がある物品“という点は共通していますが、それぞれちょっとした差があり、明確で共通の概念は無く、会社や立場毎に柔軟に使い分けているようです。

私は製造業に在籍し長らく“製品”の設計を担当してきました。その後、新規事業を企画する部署へ異動し、ソリューションビジネスの企画を担当しました。その部署で売るのは、今まで作ってきた“製品”ではありません。”製品”を使って頂いているお客様に役立つソリューションを売るのが使命です。ソリューションって何だ?何を売るんだ?売るならそれは“商品”だよな。なら、”商品“って何だ?と考えた結果が次の内容です。

製品…工場で加工、製造した物品そのもの。

商品…製品に付加価値をつけて、お客様目線での価値を高めたもの。

ちょっとわかりにくいですね。少し具体例で説明します。

皆さんが乗用車を購入するときのことを考えてみましょう。乗用車を買う際には販売店に行き、セールスと相談しながら(昨今はWEBサイトで自分で見ながら)車両と仕様を決めて注文書を作成していきます。その際に、雰囲気の良い販売店で、飲み物を飲みながら、手に入れた後の楽しい生活を想像しながら、商談を進めるでしょう。

また、同じ乗用車を買うにしても、”多少高いけど、セールスが良いからこのディーラーで買う“という判断をした方もいるでしょう。

現金で一括支払いが難しい向きには分割払いや残価設定クレジット、サブスクリプションサービス等買いやすい金融サービスを用意してくれたりもします。

納車に当たっては、納車前に点検を行い、注文と同じ製品が納品されているかを確認し、家まで持ってきてくれたり、納車式なるセレモニーをやったりして新しい車との生活を盛り上げてくれたりもします。また、納車後も不具合があれば製品保証が付き、一定条件の下で無償修理してくれます。

皆さんは、これらすべてを考慮して乗用車を買っていませんか?皆さんは、乗用車という製品を購入したと思っているでしょうが、決して乗用車だけを買っているわけではありません。車両だけでなく、購入や納車後のサービス体制も含めて選択し購入しているのが実態です。つまり、“商品”とは「お客様が購入にあたって考慮している範囲すべてを含めた概念」であり、決して物品だけを指す言葉ではないのです。その中には“気持ちよく商談ができた”とか、”故障しても安心して修理に出せる“という期待をも含まれています。これらをまとめて”顧客体験”と言ったりもします。

これをわかりやすく示した実例を紹介しましょう。同じ”製品“でも、製品以外の付加価値を変えることで違う”商品“として売れ行きが伸びた、という事例です。

●トヨタ ソアラとレクサス SC430

出展 トヨタ自動車ウェブサイトより

4代目トヨタソアラ(UZZ40型)とレクサスSC430(UZZ40型)の事例を見てみましょう。4代目ソアラの発売は2001年、トヨタブランドの最高級スポーツクーペとして誕生しました。販売価格は600万円~と高額な商品ではありましたが4年間で6千台程度(*4)の販売だったそうです。

2005年、トヨタ自動車は海外専売であったレクサスブランドを日本へも展開することを決定しました。それに伴い、海外ではレクサスSC430として販売されていたソアラも、日本でもマイナーチェンジしてレクサスSC430として販売されることになりました。高級オーディオやナビゲーションの標準化などの仕様変更も伴い、価格も約680万円~と上昇しました。また、レクサス販売店はハイブランドの店舗のような雰囲気とおもてなしの接客を売りにしていました。そんなSC430ですが、モータースポーツ活動でSuperGTへの参戦などのイメージ戦略も奏功したのか、販売台数はソアラ時代よりも増え、2005年~2009年の4年間で17万4千台も売れたそうです。(*5)

振り返ってみると、”製品“としてのUZZ40型の乗用車はまったく同じものです。しかし、販売するブランドやそれぞれの販売店の販売戦略は全く異なるため、購入~所有~使用に至る顧客体験は全く異なるものになります。

つまり、”製品“だけでなく、それに伴った顧客体験まで含めた全体を”商品“として捉えると、トヨタソアラとレクサスSC430は全く違う”商品“といえます。市場に対しては、価格が高いSC430という商品のほうが売れた、という結果になりました。この価格帯の乗用車を購入する顧客層は、”トヨタ“よりも”レクサス“というブランドとそれに伴う体験に、お金を払う価値があると判断したのかもしれません。

●今一度”商品“とは何かを考えてみましょう

これまで述べてきた通り、お客様は”製品“ではなく”商品“を購入しています。”商品“には具体的な”製品“に加え、それを買う体験、所有する体験、使う体験まで含めた付加価値があり、知らぬうちにこれらすべての差を見て”商品“を選択、購入しています。

つまり、ブランドイメージや顧客体験まですべてが”商品“であり、決して”性能が良い製品“や”安い値段“だけでは売れないのです。なので、全く売れなかった”製品“でもちょっとだけ価値を付け替えることで魅力ある”商品“に化けたりするわけです。

●おわりに

良いものを作れば売れるという時代ではなくなった、とよく言われます。一方で、多少性能が劣っても、購入~使用~廃棄までの素晴らしい顧客体験があれば良く売れるとも言われます。

かつて世界を席巻しMade in Japanブランドを作った白物家電はいまや韓国、中国製に押され見る影もないと言われています。いったい何がそうさせたのでしょうか? これは、長らく日本の製造業が“製品”=”商品“という一側面しか見ていなかったことが原因なのではないかと考えています。お客様は”製品“ではなく”商品“を購入していたことに気づいていなかったのではないでしょうか? 安いし、性能は必要にして十分、一方で冷蔵庫がインターネットにつながるというちょっと驚きの体験も……これが韓国や中国メーカーの商品です。

今回の見方は、あくまでも製造業に身を置くエンジニアの見た一側面と考えていただければ幸いです。しかし、エンジニアも売れる商品を意識しなければならない時代です。

いま一度、顧客体験を含めた”商品価値“を見直し、良い”商品“について考え直してみてはいかがでしょうか。

(参考)

*1 Weblio辞書:https://www.weblio.jp/

*2「製品とは|商品との違いは?製造原価の計算方法は?」 経理COMPASShttps://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-07/13148/

*3「社長の夢実現への道 マーケティングでの商品と製品の違い」 チームコンサルティングIngInghttps://inging.jp/column-consultant/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%a8%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/

*4「スペシャリティカーとして名を馳せたトヨタのソアラシリーズを紐解く」https://vabene-d.com/trivia/toyota-soarer#5_%E5%86%85%E5%A4%96%E8%A3%85%E3%81%AE%E8%B3%AA%E6%84%9F%E3%81%8C%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%AB%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C4%E4%BB%A3%E7%9B%AE%E3%82%BD%E3%82%A2%E3%83%A9Z40%E5%9E%8B%E3%80%8D

*5「トヨタの概況 2010」

https://www.toyota.co.jp/pages/contents/jpn/company/about_toyota/gaikyo/pdf2010/databook_jp_2010.pdf

(友松)

約1年前の「スポーツの言語化」というコラムで、スポーツに対する言語化の重要性について個人的な見解を書いてみましたが、今回は、私の興味・観点に基づき、金融市場における要人の発言(言語)の影響・重要性を紹介したいと思います。

様々なニュースにおいて、政治家及び政治団体を分類するにあたり、“タカ派”と“ハト派”という用語を耳にすると思います。金融市場においても、“タカ派”と“ハト派”の分類があり、経済に詳しい方、投資を行われる方はよくご存じとは思いますが、それ以外の方は、金融市場での“タカ派”“ハト派”の分類を知らない、さらに、それらの分類に基づく、発言(言語)だけで、金融市場に影響を与えていること知らない方も多いのではないか、と思います。

“タカ派”“ハト派”の分類は、政治関連のニュースでよく使われこともあり、主義、政策・主張の区別※1と思われがちですが、「問題解決する姿勢の違いによって区別されるもの」として捉える必要があるようです。

まず、金融市場における“タカ派”“ハト派”分類の対象となる組織、人物を紹介します。

“タカ派”“ハト派”分類の対象となるのは、米国FRB(連邦準備制度理事会)のFOMC(米連邦公開市場委員会)及び日本銀行等の各国の中央銀行の中で、明らかに金融市場に影響を与える金融政策決定に係る総裁、議長、理事等要人・メンバーに限定されます。

各中央銀行の金融政策の一つに、物価水準や景気動向を調整する基準となる「政策金利」の上げ下げがあります。この金利の引き上げは物価上昇を抑制する効果、引き下げは景気を上向かせる効果があるとされています。

このため、市場関係者は、各中央銀行の要人・メンバーに対して、この金利政策に対してどのようなスタンスを持っているか、に注目し、各メンバーを“タカ派”と“ハト派”に分類することで、各中央銀行の金融政策の方向性を予想します。

次に、金融市場の“タカ派”“ハト派”の違いと、それぞれの「問題解決する姿勢」について説明します。また、参考として、政治の“タカ派”“ハト派”との違いも、紹介しようと思います。

1)“タカ派”とは?

・“タカ派”は、景気安定よい物価上昇の抑制を優先し、金融引き締め(利上げ)に積極的で利上げに対して積極的に考えている人達を指します。

<政治の場合>外交や安全政策において武力行使をも辞さない政治家や政治集団

2)ハト派とは?

・“ハト派”は、物価上昇を警戒しつつ、景気重視、雇用の安定を重視する立場から金融緩和(利下げ)を指向し、金融引き締め(利上げ)には消極的なスタンスを持っている人達を指します。

<政治の場合>外交や安全政策において武力行使に消極的な政治家や政治集団

中央銀行のトップ、金融政策のメンバーが変わる際は、市場関係者は、参加するメンバーの過去の発言などが調べ、「タカ派だ!」「ハト派だ!」と分類し、メンバー全体の“タカ派”“ハト派”の構成比率がどう変化するかを観察することで、今後の金融政策を占おうとします。

ただし、“タカ派”“ハト派”の区別に関して、政治が「敵対するもの」に対する問題解決の姿勢であり、区別が硬直化する傾向があるのに対し、金融においては、変動する金融市場に対する解決策のスタンスを示すものであるため、その時々の金融市場の動向で、「“タカ派”から“ハト派”へ」「“ハト派”から“タカ派”へ」というスタンスの変更や分類の移行があることは、金融市場ならでは特徴とも言えます。

加えて、金融の場合、金融政策メンバーの発言や議事録の内容の分析において、“タカ派”“ハト派”のメンバー個別の分類には関係せず、「タカ派寄りの発言」「ハト派よりの発言」という形で、言語分析を行われ、金融市場に反映されます。

特に、“タカ派からハト派”“ハト派からタカ派”への変換点、および「タカ派寄りの発言」「ハト派よりの発言」の発生時に、金融市場が大きく変化します。

最近の金融市場において、“タカ派からハト派”“ハト派からタカ派”の変換点や“「タカ派寄り発言」「ハト派より発言」で、為替、株式市場が影響を与えたケースがありますので、いくつか紹介したいと思います。

1)日銀総裁の発言

① 2023年12月7日の「一段とチャレンジングに」の日銀総裁発言

植田総裁は、年末の仕事の姿勢について「年末から来年にかけて一段とチャレンジングになる」と発言したのにも関わらず、市場関係者が「チャレンジング」をマイナス金利の早期解除と誤解し、利上げに関する“タカ派”サプライズ発言と判断した。→円高ドル安(1ドル59銭ドル安)と東京株式市が全面安(前日比550円45銭)となった。

② 2024年7月31日 日銀の国債買い入れ減額と1%利上げ決定時の発言

7月には日銀は1%利上げを実施しないという、市場関係者の大方の予想を覆し、日銀は1%利上げを決定し、かつ、今後の追加利上げに前向きな発言をした。

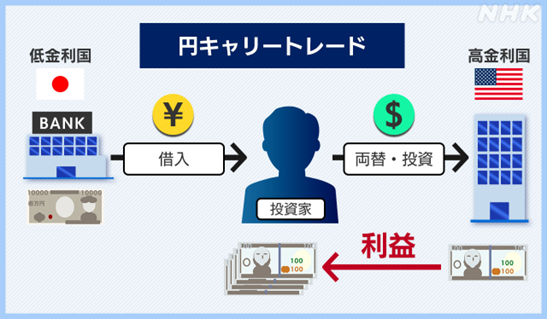

→利上げに前向きな“タカ派”に変貌したと判断され、「円キャリートレード」※3の根底が崩れ、「円キャリートレード」の巻き戻しという現象が発生し、8月5日の急激な円高、株価暴落につながった。

2)FRBパウエル議長の発言

● 2023年10月19日「ニューヨーク経済クラブ」の発言

FRBがインフレ対策のため大幅な利上げを実施してきた中、「金利上昇により金融環境がタイト化し、金利引き上げによる影響を見極める必要がある」との追加利上げを打ち消すような発言を行ったのにも関わらず、会見の後半に、「今の金融政策は引き締め過ぎではない」との“タカ派”寄りの発言をした

→米10年国債利回りが一気に5%上昇、S&P500指数の下落幅拡大

3)石破自民党新総裁の発言

● 2024年9月2日 BS日テレ番組での発言

首相に就任した場合の金融所得課税の強化について「実行したい」と発言。総裁選の中では、デフレ脱却、賃金上昇、金融緩和策継続の必要性等“ハト派”寄りの政策を提示したものの、結果的に、新総裁に勝利した直後に、格差是正、財政の健全化の“タカ派”イメージと金融所得課税強化が市場に対するネガティブインパクトと認識された感じあり。

→9月27日総裁選挙で、新総裁に選出された後、当日の株式市場のナイトセッション、日経先物で大暴落が発生し、9/30の日経平均が2000円近く暴落。

以上の通り、金融市場は、金融に関連する要人・メンバーの一言で、為替・株価を変動させる性質を持っています。それは、中央銀行等重要機関・組織の会議決定に基づくものでなく、記者会見、講演会、討論会での要人発言だけで、金融市場は変動します。しかも、使用した単語、ニュアンスで、発言者の主旨、意図とは全く違う方向に動くケースもあるので、厄介なものとも言えます。

金融市場は、GDP等の経済データ・指標、各国政治、資源、地政学問題等総合的な判断で変動するものと思います。今回は、私の興味・観点から、“タカ派”“ハト派”の分類とその分類に基づく発言(言動)という一部の現象を切り口に、金融市場の変化を語ってみました。当然、私の間違った理解、偏った観点等あり、様々なご指摘があると思いますが、こんな見方もあるということで、ご容赦お願いします。

(田口)

【注記】

※1

政界での主義、政策、主張は、「“保守派”と“リベラル派”」「“右派”と“左派”」等で分類されるケースが多いと思います。

※2

金融市場のタカ派とハト派に違いを次のHPの内容を参考にまとめました。

① ZAI探 「タカ派、ハト派とは何か?わかりやすく解説」 https://zaitan.net/hawk-dove/

② HP:青い空の雲「ハト派とタカ派の意味と由来!政治と経済での使い方の違いを解説!」を参考に記述

https://yahuhichi.com/archives/5742.html#:~:text=%E3%83%8F%E3%83%88%E6%B4%BE%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%A4%96%E4%BA%A4%E3%82%84%E5%AE%89

※3 「円キャリートレード」とは、次の通りです。

① 投資家は、まず低金利の円でお金を借りる。

② 次にその円を売ってドルを買う。

③ 手にしたドルで値上がりが見込める株式を買う。

ドルでお金を借りるより、円で借りた方が金利が低いので、金利の差益と株式のキャピタルゲインの両方の利益を得られる。よって、日本の金利が上がると、金利の差益が得られなくなるので、株式を売却し、かつ、為替トレードも完了させるので、円高、株安となる。

(出展)「株価暴落なぜ?日銀にかんしゃく起こす市場【NY発経済コラム】」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240809/k10014542031000.html

あなたの職場でマニュアルは活用されていますか? 使われずに放置されたままになっていませんか?

マニュアルの目的は、「業務の効率化」、「業務品質の均一化」、「ノウハウの共有化」、「属人化の防止」、「教育コストの削減」等など、皆さんも充分にご存じの事だと思います。更に、コロナ禍以降は対面の機会が減ったこともあり、益々マニュアルの重要性が高まっていると言われています。

しかしながら、「探すのが面倒!」とか、「読んでもよく分からない!」、「人に聞いた方が早い!」等などネガティブな話も耳にします。私もこのような経験がありました。ある時、課長職である同僚に「この仕事は貴方の業務分担になっていますからお願いします。マニュアルにちゃんと書いてありますから。」と言うと、「えっ! そんなマニュアルが有るの? どこに有るの?」という返答でした。それは私が一生懸命作成したマニュアルでしたが、存在すら知られていないとは残念でした。

では、なぜマニュアルが活用されないのか? なぜ存在すら知らないことが起きるのか? 色々な文献や私の経験から、その理由と対応方法について今一度ここにまとめてみました。

尚、職場でのマニュアルには、「業務処理基準書」や、「作業手順書」、「技術的ノウハウ書」、「新人教育マニュアル」、「危機管理マニュアル」、「接客マニュアル」等など種々ありますし、一般的に「マニュアル」と「手順書」は異なるものです。しかしここではこれら全ての総称として「マニュアル」と呼ぶこととします。

1.マニュアルが活用されない理由

1)読んでも内容が分かりにくい、読みにくい →→ だから読まない

2)情報が更新されていない、古くて使えない →→ だから使わない

3)どこに保管してあるか知らない →→→→→→→ だから探さない

4)必要なマニュアルを見つけにくい →→→→→→ だから人に聞く

5)存在自体を知らない →→→→→→→→→→→ だから我流、過去の経験でやる

6)マニュアルの重要性の欠如 →→→→→→→→→ だから活用されない

ユーザー側の意識の問題もありますが、作成者側の作り方、保管方法、周知方法にも問題がありそうです。

では、どの様に対応すべきかをひとつずつ見ていきましょう。

2.マニュアルが活用される対応方策

1)分かりやすい、読みやすい書き方であること

①タイトル、目的、役割、対象範囲を明確にする

タイトルの表現を工夫して、ぱっと見ただけで何のマニュアルかをある程度想像できるようにしましょう。検索性も向上します。また、マニュアルの目的、役割、対象範囲も記載し、本文には何が書いてあるかを明示しましょう。

②フォーマットを統一する

マニュアルのフォーマットを社内で統一しましょう。異なるフォーマットに記載された情報は、抜け漏れがあったり、逆に情報量が多くなったりと粒度が揃わなくなり、要点が把握しにくくなるものです。フォーマットを統一して、ユーザーには理解しやすい様に、作成者には情報をまとめ易く、抜けや漏れをなくす様にしましょう。

③伝えたいことをシンプルに書く

文章が冗長にならないように意識しましょう。文章が長くなると読むのが面倒となり、読まれなくなってしまいます。良いマニュアルを作成する為には、一番伝えたいことを短いシンプルな表現で書くことが大切です。

④見た目の分かり易さを意識する

文章の内容が分かり易いのは勿論ですが、見た目も重要な要素です。デザインを工夫して重要な情報を視覚的に訴えるようにしましょう。例えば、

・フォント種類、フォントサイズ、行間など読みやすさを意識して選ぶ

・フォントサイズ、太字、文字の色、下線などで重要なポイントを強調する

・図や表、フローチャート、イラスト、写真を適度に挿入する

但し、強調し過ぎると、かえって煩雑な印象を与えてしまいますので、使うフォントサイズ、色や下線は数種類に絞り、図や表もバランスよく配置するよう意識しましょう。

⑤ユーザーに配慮して作成する

マニュアルを読む人は、新入社員であれベテラン社員であれ、知らないことや分からないことがあって読みますから、その業務に関しては初心者であると言えます。その様な人が読んでも、内容を理解できる表現を心がける様にしましょう。また、専門用語が多用されていては理解出来ません。使う場合は意味を併記するか、「用語集」としてまとめましょう。

⑥直ぐに実行できる内容にする

ユーザーが直ぐに実行できる内容で記載しましょう。抽象的な内容だとユーザーは何となく頭では理解しても、具体的にはどう行動したら良いのかまでは分かりません。例えば、6W1H(When、Where、Who、Whom、What、Why、How)の情報を出来る限り入れる様にしましょう。

あのマクドナルドのマニュアルは、「何をどうする」だけでなく、「何の為に何をどうする」と記載することになっています。つまり、「何の為に(Why)」も記載することで、従業員は「何をどうする」を、より正確に、忠実に、適正に実行できる様になり、更には改善案の発見にも繋がっているそうです。

以上、「分かりやすい、読みやすい書き方であること」の具体事項です。この様に作成出来ているかどうかを「業務に直接関わりがない第三者」にチェックして貰うのも良い方法です。

2)定期的にマニュアルを更新する

マニュアルを最新状態にしていないと、ユーザーに間違った情報を与え、余計なロスを発生させ兼ねません。

①業務に変更が入ったら都度更新する

マニュアルは一度作成したら終わりではありません。業務内容や手順に変更があればその都度更新しましょう。業務の変更点はないか? マニュアルを更新すべき事項はないか?を常に意識していることが大事です。

②変更がない場合でも定期的に見直す

マニュアルを見直す機会を定期的に設けましょう。「変更が入った場合はその都度更新」と決めていても、ついうっかりとか、忙しくて後回しにして、忘れている場合もあります。半年に1回、少なくとも1年に1回は見直しを行ないましょう。どこかの部署が音頭取りして全社的に一斉に行なう等のルールも決めておきましょう。

なお、確認した結果、何も更新の必要がなかった場合でも、その確認を行なったという記録として、「確認日」と「変更なし」の旨を記入しておきます。

③マニュアルのオーナーを設置する

マニュアルを定期的に更新する為には、マニュアル毎にオーナーを決めておく必要があります。オーナーとは部署(部、課、係、班)のことですが、実際に見直す時期には、その部署内で個人名まで決めるようにしましょう。

④フィードバックを反映する

マニュアルを活用し続ける為には、ユーザー側の読み易さや使い勝手などのフィードバックを随時反映させることが大事です。定期的にユーザーにアンケートを取ったり、意見を聞き回ったりしましょう。集まった意見要望は真摯に受け止め、分析を重ねてマニュアルに反映させましょう。

3)保管場所を明確にする

①保管場所を集約する

マニュアルの種類は前述の様に「業務処理基準書」や「作業手順書」、「技術的ノウハウ書」など種々あり、更に部署毎にも存在します。もしこれら大量のマニュアルが別々の場所に保管されていたら、どこを探せば良いのか分かりません。探しやすくする為に、全社的にマニュアルの保管場所を集約しましょう。

②カテゴリー分けして保管する

マニュアルを1ヶ所に保管したとしても、煩雑になっていてはゴミ箱と同然で意味がありません。カテゴリー分けして、階層を設定して保管するようにしましょう。

③新旧を整理する

折角カテゴリー分けして格納しても、その中に新旧が混在していては、どちらを見れば良いのか迷ってしまいます。また、マニュアルを統廃合しているにも関わらず、廃版が最新版のごとく残っていては、ユーザーに間違った情報を与えてしまいます。よって、保管場所内は常に「生きている最新版」のものだけを保管するように整理しましょう。

④保管場所を連絡する

マニュアルの保管が整理できたら、今一度、全従業員に保管場所、保管ルールを周知徹底しましょう。

4)必要なマニュアルを検索し易くする

①見出しやタイトルにキーワードを含める

見出しやタイトルにマニュアル内容を表したキーワードを含めましょう。マニュアルがデータベース化される際に、そのキーワードが含まれてリスト化されますから、ユーザーが検索を掛けた場合(または目で追った場合)、ヒットし易くなり、知りたい情報のマニュアルにたどり着き易くなります。

②保管場所へのアクセスをスムースにする

従業員が頻繁にアクセスする「社内イントラネット」等のホーム画面から、マニュアル保管場所へ簡単にアクセス出来る様にしましょう。

5)マニュアルの存在を積極的に案内する

①マニュアルの更新都度に案内する

優れたマニュアルが作成されていても、その存在が認知されていなければ意味がありません。マニュアルが更新される度に社内に通知しましょう。具体的には、メール送信や、社内イントラネットのホーム画面に記載したり、社内向けメールマガジンに記載したりするのが有効な手段でしょう。

②勉強会を実施する

上記の様にマニュアルの更新を案内しても読まない人は居ますので、課、又はグループ単位でマニュアルの読み合わせ会を行なって周知することをお勧めします。

マニュアルの中には、A;自部署で活用必須のマニュアル、B;情報として知っていれば良いマニュアル、C;自部署には関係ないマニュアル等のA、B、C分類があります。少なくともA分類はメンバー全員で読み合わせ会をして、B分類は各自読んでおくと言うようにしましょう。

6)マニュアルが活用される風土をつくる

①マニュアルの必要性を浸透させる

マニュアルは必要な業務知識や成功例・失敗例などを集積した企業の財産です。新人時代に読んで終わりにするものではありません。業務ルールやノウハウは常に変化していますから、新入社員でもベテラン社員でも、また異動してきた従業員でも、全ての従業員が最新版を読む必要があります。全従業員で業務ルールやノウハウを共有するための重要なツールだという意識を浸透させましょう。また、上司が部下の仕事や報告書を見る場合には、「マニュアル通りのやり方になっているか?」を問い掛けるなども有効です。

②マニュアルを確実に見ることになる仕組みをつくる

マニュアルを確実に見ることになる様な仕組みを作りましょう。例えば、

・グループ内の朝礼でマニュアルが更新された旨をカスケードする

・業務中や業務終了後に勉強会を開催する

・マニュアルの更新担当者を当番制にして、全員が内容を熟知している様にする

・個人別に読んだマニュアルの星取りリストを作成したり、テストのような確認会を設けたりすることも良いでしょう。

以上、如何でしょうか?

全て当たり前の事ですし、既にやっている事でもあるでしょう。

それでもマニュアルが活用されていないという事実があるならば、その理由は何か?何が出来ていないのか?今一度、自社、自部署で振り返って頂く時の参考となればと思います。

<参考文献>

・業務効率化ガイド ;マニュアル(説明書)を書いても読まない人がいる?!理由と対策を解説

・ビズクロ ;マニュアルが読まれない?作成や運用でよくある失敗と解決策を解説

・SmartStage ;「有害」なマニュアルと「読まれる」「役に立つ」マニュアルの違いとは

・Fullstar ;マニュアル作成の失敗から学ぶ :読まれないマニュアルを作らない方法

・KnowledgeShare ;マニュアル作成が成功する7つのコツ!実施ステップやツール選定のポイント・手順書との違いも解説

・tebiki ;マニュアルの作り方

・NotePM ;マニュアルの意味とは?3つの読まれないケースとおすすめITツールを紹介

・NotePM ;マニュアルは検索性が大事!業務効率化のための3つのコツとおすすめのITツール。

(前野)

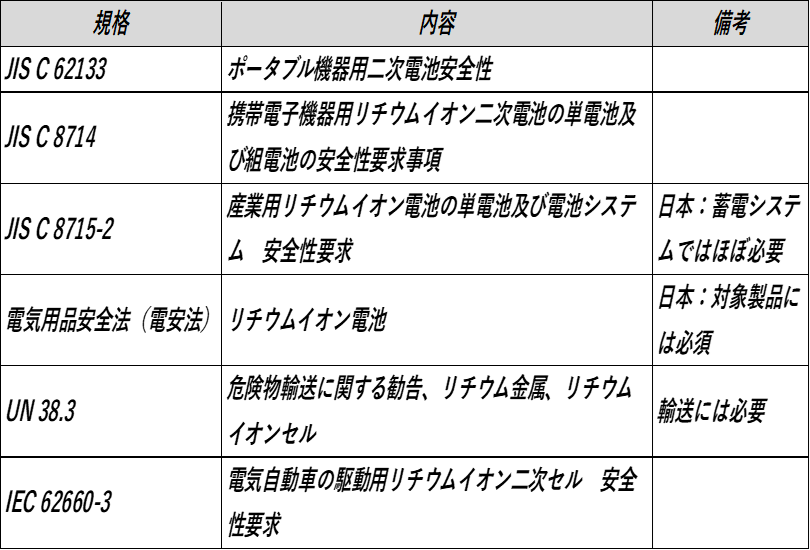

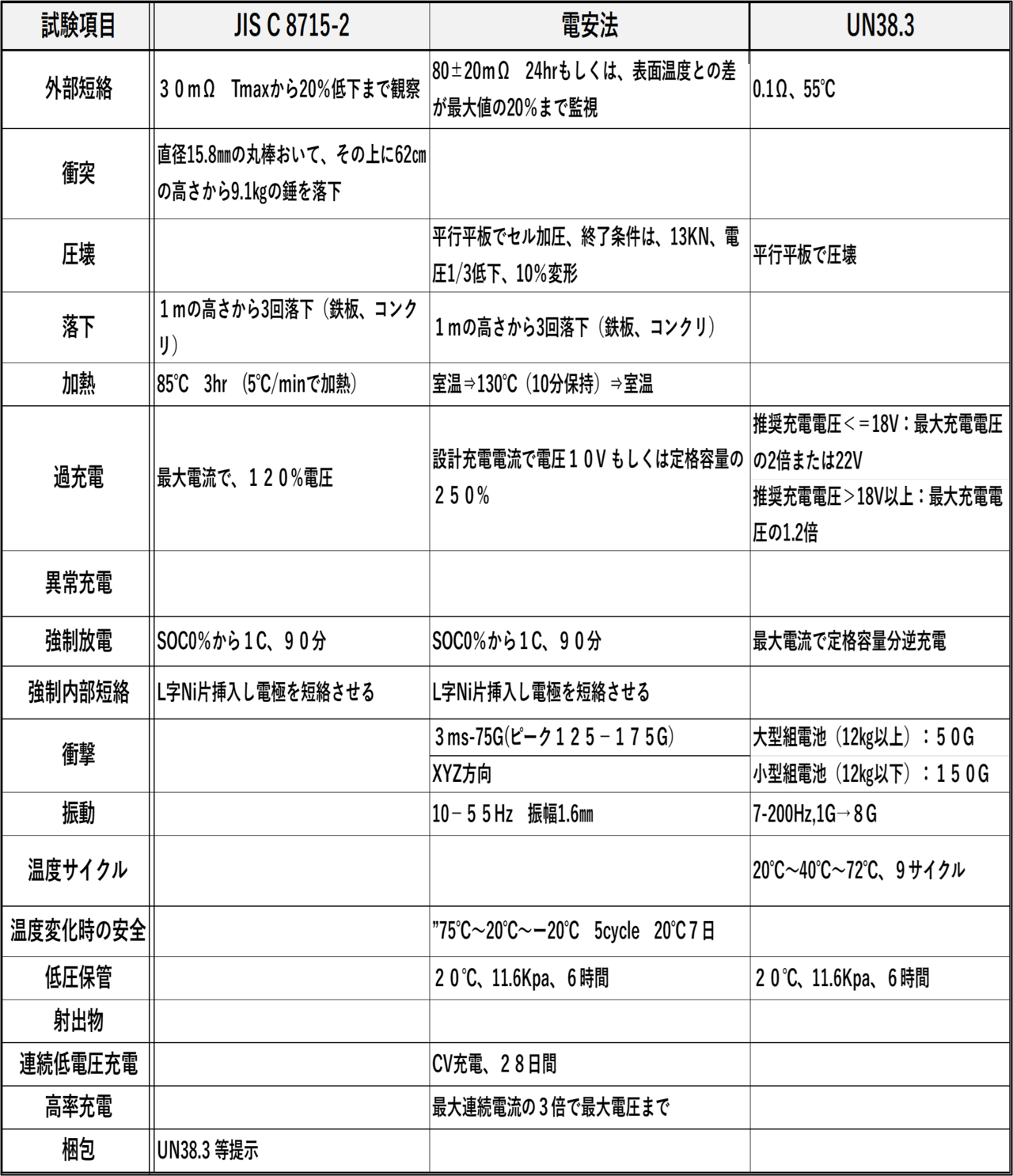

今回は、電池にかかわる規格を、日本を中心に紹介したいと思います。

規格には、大きく、性能試験にかかわるもの、安全試験に関わるものがあります。

ここでは、国内基準を中心に、安全にかかわる代表的規格を下記表に記載します。

規格では規定された試験条件で電池が発火しないこと等を要求しており、適合した電池は安全性が高い電池と評価できます。

電安法では、規定以上の容量をもつ電池を、電安法の対象となる製品等に使用する場合は、電池単体で電安法の認証を受ける必要があります。

UN38.3は、電池や組電池などを輸送する場合は、ほとんどの場合必要となります。ないと、輸送業者と交渉のうえ特別な安全対策が必要となります。

JIS C 8715-2 はIEC62619 「産業用リチウムイオン二次電池の安全性要求」をもとに作られており、特に定置電源用の電池として必要となる場合が多々あります。

図:筆者作成

主な規格の要求事項を、下記表に記載します。

記載された条件の試験により、破裂、発火しないこと等、合格のクライテリアが定まっています。

図:筆者作成

上記以外にも、ISO、UL等、各国で各種規格がありますので、必要に応じて専門書を参照ください。

市場地域や製品種、補助金申請等により求められる規格が変わってきます。

また、電池パックに関しては、上記以外にパックとして求められる規格がありますので注意ください。

(山田)

2021年1月12日、2021年10月26日、2023年8月29日に「クルマが空を飛ぶ世界」と題して、3回「空飛ぶクルマ」について触れてきました。今回は、第3回で紹介したことが、その後どうなっているかを探ってみました。

第3回では、以下を紹介しました。

- 静岡県はヘリ運航の朝日航洋と連携し、電動垂直離着陸機(空飛ぶクルマ)が離着陸できる場所や航路の調査に乗り出す。(2023/8/24 日本経済新聞「静岡県、「空飛ぶクルマ」離着陸・航路の適地を調査へ」)

- 「空飛ぶクルマ」を開発するスタートアップのスカイドライブは19日、スズキと製造に向けて基本合意したと発表。スズキグループの工場を活用し、2024年春の製造ラインの稼働開始を目指す。 (2023/07/21 日本経済新聞より)

- スカイドライブは、2026年以降の「空飛ぶクルマ」就航を目指す米国で5機、購入予約を受ける。これは、2025年の国際博覧会(大阪・関西万博)で実用化を目指す3人乗りの機体。(2023/07/21 日本経済新聞より)

さて、その後の状況を確認してみましょう。まずは、静岡県の動きです。

==============

次世代の移動手段として期待され、県内で製造が始まっている「空飛ぶクルマ」について、県は2027年度の県内での商用運航の開始を見据えて、年内をメドに普及に向けたロードマップを策定することになりました。これは、静岡県を空飛ぶクルマの先進地域にするため、県の関係部署の幹部でつくるプロジェクトチームが22日に開いた会合で示されました。(「静岡県 27年度に空飛ぶクルマ商用運航開始を目標に」NHK 静岡 NEWS WEB 07月22日)

==============

静岡県は、県を挙げて「次世代エアモビリティ実証事業」を、いろいろな企業、研究機関(株式会社コントレイルズ、ヤマハ発動機株式会社、鈴与株式会社、静岡理工科大学、JAXA、HMK Nexus株式会社、エアロセンス株式会社他)と連携し行ってきていました。モノ造りは、後述する、スカイドライブ、スズキ自動車で実現を図りつつあり、これらを踏まえ、2027年度という具体的な目標年度を挙げ、日本をリードしていく地域としての動きになっています。

次に関西万博へ向けての準備状況です。

==============

大阪市の横山英幸市長は17日、スタートアップのスカイドライブ(愛知県豊田市)が2025年国際博覧会(大阪・関西万博)で「空飛ぶクルマ」の商用運航を見送ると表明したことについて「非常に残念だ」と語った。(中略)スカイドライブは14日、大阪・関西万博での空飛ぶクルマの運航について、乗客を乗せた商用飛行を見送ると発表した。機体の開発計画などを精査した結果、客を乗せないデモフライトにすることを決めたという。(「スカイドライブの「空飛ぶクルマ」、万博の商用運航見送り 大阪市長「非常に残念」」 2024/06/18 日本経済新聞)

==============

スカイドライブは、残念ながら、関西万博での商用運航を見送りましたが、後述するように予定通りスズキと協業し、日本国内での製造をスタートしています。また、26年以降に量産に必要な「型式証明」を日本で取得し、商用運航を始める予定です。「型式証明」と言えば、以前(2020/11/16)のコラム「 技術、伝承の難しさ 」で、三菱重工業が、国産ジェット旅客機「スペースジェット」の開発において、商業飛行に必要な認証取得作業で大変な苦労をし、結果、凍結に至ったことをお伝えしました。性能や部品の安全性について国の承認を得る「耐空証明」は相応の期間が必要であり、拙速には進められないので、関西万博に向けて、無理をすることなく、26年に向けて、確実に型式証明を取得できることを見て行きたいと思います。

さて、最後は、空飛ぶクルマの国内製造です。

==============

スズキとSkyDrive(スカイドライブ、愛知県豊田市)は7日、「空飛ぶクルマ」と呼ばれる垂直離着陸機の製造を静岡県磐田市の工場で始めたと発表した。(中略)自動車の組み立てで培った経験や知見を備えたスズキ出身者の力で、空飛ぶクルマの量産を実現する。23年9月から試作と組立手順書の作成などの準備を進めてきたという。

(「空飛ぶクルマ、製造開始 スズキとスカイドライブ 万博で披露の機体など」2024/03/08 日本経済新聞)

==============

これについては、1年前に発表した、「スズキグループの工場を活用し、2024年春の製造ラインの稼働開始」に関し、予定通り進み始めています。以前のコラムで、「日本の空飛ぶクルマは、現在の自動車のように日本企業が主となりうるのか、あるいは航空機のように海外企業が主になってしまうのか。」という疑問を投げかけたことがありますが、軽自動車の量産製造に秀でたスズキが立ち上げたことで、一歩前進したのではないでしょうか。

行政、周辺企業の連携、協力の基、大きく育って行ってほしいものです。

最後に、再度以下にて締めくくりたいと思います。

日本の「空飛ぶクルマ」は新たな挑戦ではありますが、国内外の多様な人材を結集して、知見を集め、そして新たに付加、成長させることで、日本の新たな事業として、無事飛び立って行くことを期待しています。

(林)

起;様々なノウハウ本に「子供や部下には怒るのではなく叱りなさい」と書かれている

承;確かに感情的になって怒ることのデメリットはたくさんある

転;冷静さを失うくらい感情的に怒るのは一生懸命の証?

結;大事なのは日頃の言動と信頼関係

■様々なノウハウ本に「子供や部下には怒るのではなく叱りなさい」と書かれている

私が関わっている小学生スポーツのチームで、最近あるコーチから「監督が練習途中で怒って帰ってしまった! 指導者としてこれは良くない。監督を窘めて欲しい」という相談を受けました。

私はその場に居合わせていなかったので、何人かの保護者に事情を聞いたところ、「子供たちがこういうことをすると監督は怒るのだということを知った」「何度注意されても改善できなかった子供たちに問題がある」「子供たちがちゃんと反省して変わってくれれば良いのだが」という反応で、監督に対する批判的な意見はありませんでした。

しかし、子供の育成や部下の指導に関するノウハウ書を読むと、どれも「怒ってはダメ。叱りなさい」と書かれており、確かに一般的にはその通りだと私も思います。

■感情的になって怒ることのデメリットはたくさんある

なぜ怒ってはいけないかを改めて整理すると、(特に小学生に対して)怒ることにはたくさんのデメリットがあります。具体的には…

- 相手が委縮する

とにかく“怖い”という印象だけが残り、“なぜ怒られたのか”“どうすれば良いか”を冷静に考えたり、改善行動に移すことが難しくなります。また、怒られたくないからという理由でプレーが消極的になれば、その子の上達にも悪影響を与えます。

- 時間のムダになる

今回のケースでは監督が怒って帰ってしまいました(練習は残されたコーチが指導して続行)が、一般的にはそのために練習が中断したり、その後の練習予定が大きく乱されることになりがちです。

- 怒られた当事者以外の人への悪影響

監督が「この子なら怒っても大丈夫」と考えて(つまり相手を選んで)怒ることもよくあると思いますが、繊細な子だと自分が怒られていなくてもその様子を「見るのが辛い」というケースは珍しくありません。また、怒られた子は納得していても見ていた第三者の通報で監督が処分を受けるケースもあります。

- 怒った側にも後悔が残る

一般的には怒った監督も後味が悪いと思います。冷静に叱れなかったことで自己嫌悪に陥ったり、相手に与えたマイナスの影響を考えて不安になったり、この先どう振舞えば良いのだろうと思い悩んだり、本人の精神衛生上も決して良いこととは言えないでしょう。

- 自身の権威を示したり、怒っている自分に陶酔するタイプ

「自分は相手より上、自分は正しく相手は間違っている、相手の間違いを正すことは正しいこと」という考え方をする指導者は、その場では自分の思い通りになっても長い目で見れば人が離れて行ったり、突然、内部告発されるリスクもあります。

- ストレス発散のために怒っていたとしたら問題

希に、自分自身のストレス発散が目的としか思えないような、常に誰かに怒りをぶつけるようなタイプの人もいますが、もちろんそれは論外で、そういう方には人を指導する資格はありません。

……というように、感情的に怒ってしまうことはデメリットだらけなので、アンガーマネジメントという言葉が広められ、指導者にも自身の感情を上手にコントロールすることが求められます。

■冷静さを失うくらい感情的に怒るのは一生懸命の証?

但し、監督も感情を持った一人の人間です。もちろん自分の感情をコントロールすることは必要なスキルですが、誰にでも限界はあります。アンガーマネジメントとして感情の沸点(怒りの限界値)を上げることも大事ですが、それでも「どうしても気持ちを抑えられない」という場合もあるでしょう。見方を変えれば、それだけ一所懸命に情熱を注いでいるからとも言えます。適当な気持ちで指導していたり、子供たちから嫌われたくないと考えれば、本気で怒ることもないと思います。

その際に上記のデメリットを最小限に抑え、逆にメリットに変えることができるとしたら、それは以下の条件が揃った時だと私は考えます。

- 日頃から子供たちとの信頼関係が築けていること

信頼していない人、良く知らない人に怒りをぶつけられても嫌悪感や恐怖心しか残らないのは大人も子供も同じです。逆に信頼している人から怒られるとショックも大きいですが、それに対してはこの後に書く内容が大事になってきます。

- 怒りの感情をぶつける頻度が少ないこと

世の中には頻繁に怒る人もいますが、周囲は「また怒っている」「この人はそういう人なのだ」と思うだけで、お互いにエネルギーと時間のムダではないでしょうか。私の感覚としては、頻度は数年に1回程度が妥当かと思います。

- 相手の人格を否定しないこと

人格否定=パワハラです。これは相手が子供であろうとNGであり、指導者には向いていないと言わざるを得ません。怒りの対象は人ではなく、あくまで相手の行為です。

- 関係者の理解と支援が得られること

怒った時に、周囲にいる人が「怒られても仕方がない」と思える状況であること。そしてその後で関係者が冷静に子供たちをフォローできることが必要です。「問題は怒られたあなた(たち)にある」「だけど私たちはあなた(たち)を見捨てていないよ」という感じでしょうか。

- 結果的に良い方向に向かうこと

信頼している人に怒られた結果、恐らく子供(たち)は大きなショックを受けるでしょう。

但し、「原因は自分(たち)にある」と反省できれば、素直に謝ることや自分たちがこれからどうすれば良いかを考えて実行するチャンスにもなると思います。

- 怒ったことを反省しているなら、後から謝れること

もしも、後から振り返ったり第三者から指摘されて「怒ってしまった自分にも反省の余地がある」と思ったら、それを素直に子ども達に伝えて謝ることが出来れば、子ども達との信頼関係は更に強まることでしょう。

■一番大事なのは日頃の言動と信頼関係

今の時代は、子供の頃に親や先生から怒られた経験が一度もないままに社会人になる人も少なくなりません。しかし、社会に出れば必ず、理不尽と思えるようなことも含めて上司やお客様から怒られる場面に遭遇します。

そういった時に簡単に心が折れてしまうようなことにならないためにも、小さい頃から大人に怒られる経験は、決してムダではないと思います。但し、怒る側は日頃から子供たちや保護者など周囲の人との信頼関係が築けるような言動が求められると思います。

(田村)

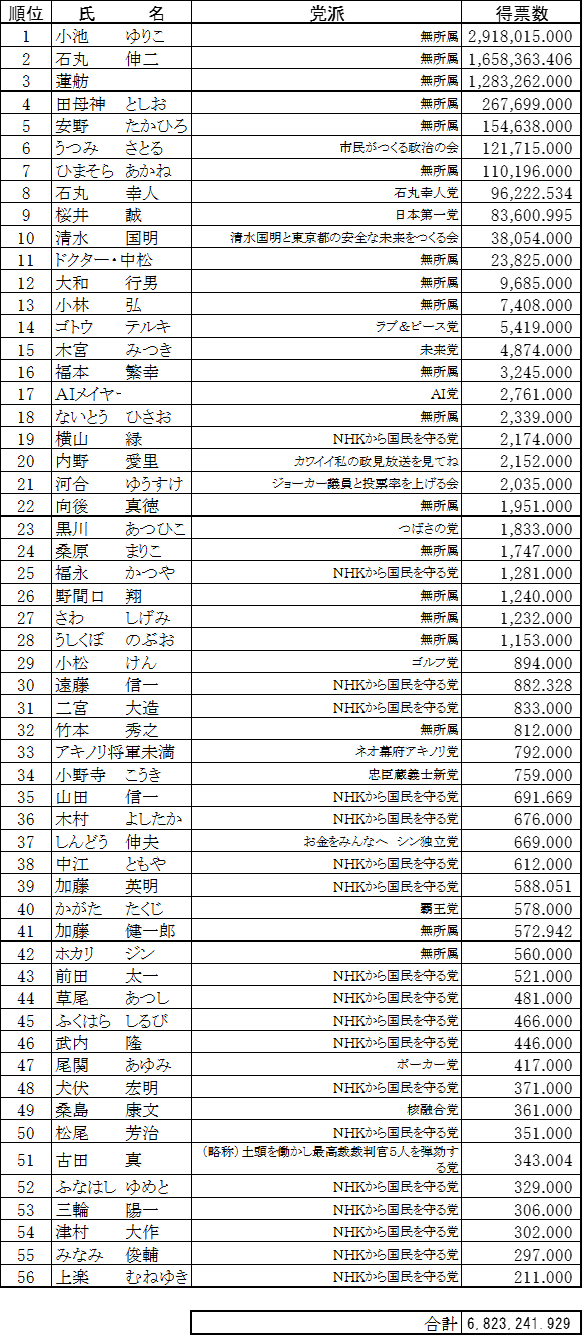

暑い7月の都知事選はある意味下馬評通りの結果となりました。

皆様の予想はいかがだったでしょうか。

◆結果のおさらい

全候補者の得票数をまずご覧ください。。

(東京都選挙管理委員会のデータより東出作成)

なぜ、小池さんが勝てたのか、石丸さんが善戦したのかについては、メディアがいろいろ解説されていますのここでは割愛します。

◆ればたら振り返り、いくつかのポイント:

①得票数に小数点がついている候補の多さ

今回は、石丸さんが2名、まことさんが2名、信一さんが2名、加藤さんが2名いらっしゃいました。この結果どちらとも判断できない票が有効が分配されました。

②N H Kから国民を守る党

多数の候補者を出して話題になりました。もし候補を1人に絞っていたらを計算してみました。合計11,819.048票で何と7位です、泡沫候補の域は出ませんが名前を売るには十分な効果があったと考えられます。

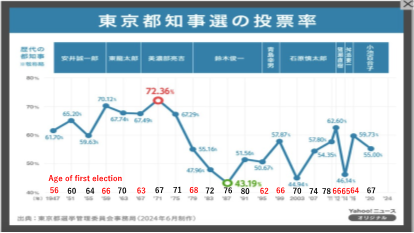

③現役都知事再選連続記録13回達成!

(Yahooニュースに東出追記)

ジンクスは破られませんでした。

東京都知事必勝条件は、初回当選時60歳代中頃、すでに十分有名である、明確な支持母体がある、この3点です。そして何よりも強いのが現役都知事であることです。これがあると太刀打ちできません。それが今回も証明されました。13回連続記録更新です。どの13回かご関心があれば表を数えてみてください。東京都知事が変わったのは前都知事が途中で辞めるか出馬しなかった時だけです。

石丸さん、蓮舫さん、田母神さんいずれも3条件はクリアしていません。もし3条件をクリアしている候補者がいればチャンスはあったかもしれません。

④街頭演説と投票先決定

都民の関心事、言ってみれば公約への期待項目ですが、アンケート結果では行政改革、雇用、経済、子育て支援、教育の順でした。ではみなさんの演説ではどうだったでしょうか。

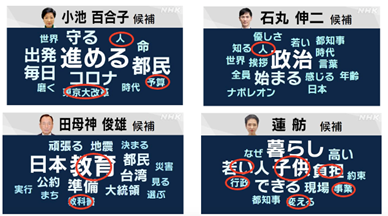

NHKテレビの各候補の街頭演説でのキーワード出現数に都民の公約への期待項目がどれくらい登場するかをみてみました。

(NHKテレビの画面キャプチャーに東出追記)

◯が都民の関心事キーワード及びその関連キーワードです。

4候補で見ると蓮舫さんの演説が都民の関心事には近いようです。石丸さんはほぼ関心事キーワードは演説では使われていなかったようです。もし街頭演説で投票候補を決めているならば都民は蓮舫さんかもしれません。

⑤泡沫候補者上位の方々

メディアで取り上げられた4名以外で無所属で上位10位以内に入られた方が2名いらっしゃいます。ともに10万票を超える得票数ですので、ご紹介したいと思います。

安野たかひろさん。A Iエンジニアでロボットのペッパーがお笑いコンビペッパーズでM1グランプリに出場し2015年、2016年と2年度にわたり1回戦突破した時のペッパーのプログラマーです。ハヤカワS コンテストでも優秀賞をとっているちゃんとした作家でもあります。

もう一人は、ひまそらあかねさん。漢字では暇空茜さんと書くようです。念のため男性です。

ゲーマー、ゲームクリエーターでファイナルファンタジーX I(F F11)で「闇の王」を世界で最初に倒した匿名プレーヤー「Apos」と言う方です。その後ゲームクリエーターとして活躍されているそうです。

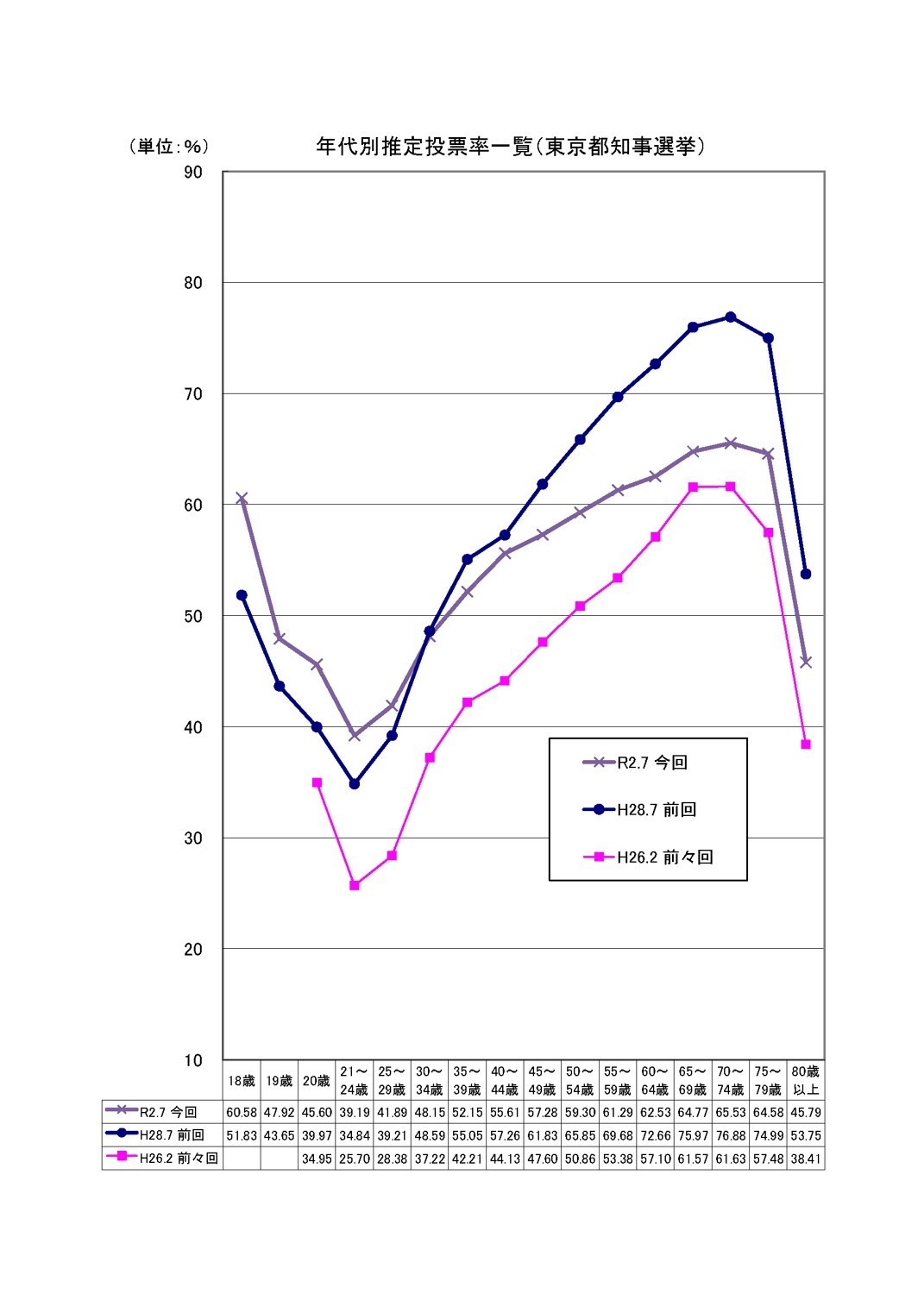

いずれの方も、子供達や就職最前線で憧れられている職業と言えるかもしれません。いよいよそういう時代がやってきていると思います。今の10代の投票率は60%を超えています。この10代が人口ピラミッドの中で発言力を持ち始めると結果は変わってくるように思います。

図をご覧ください。投票率の年代別分布で見ると、高齢者と10代が高い状態です。ただ、10代は人口ピラミッドで見てもまだマスが小さく選挙での影響力は限られているのが現状です。高齢者の人口は自然減しますので逆転は案外早くくるかもしれません。

(東京都選挙管理委員会)

(総務省統計局)

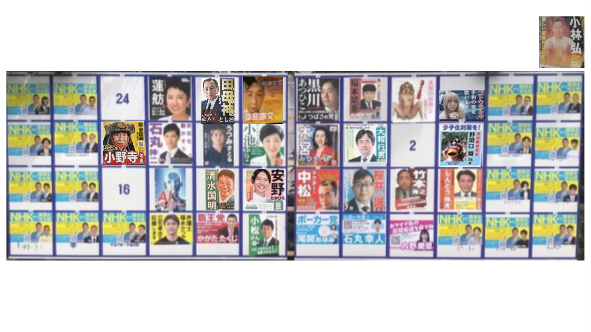

⑥選挙ポスター

今回の選挙ほど選挙ポスター が関心を集めた選挙はなかったかもしれません。

貼りだす場所さえきちんともらえなかった候補者がいる一方で、2、24、16の3候補者はポスターをネット上で見かけることはありませんでした。ちょっと危ないポスターも話題になりました。

得票数上位者がどのあたりに張り出しているかをご確認ください。真ん中、その上あたりでしょうか。コンビニやスーパーの陳列の特等席と同じですね。得票数と関係はあるのでしょうか。いずれにしてもそのあたりにポジションできると言うのも実力のうちでしょうか。小池さんの右隣の木宮さんは15位でしたので、関係ないかもしれません。

その他1)供託金300万円。有効得票の1割を取れないと没収。

小池さん、石丸さん、蓮舫さんの3名以外は没収となりました。

その他2)公職選挙法違反問題。

小池さんが残っていますね。まだ決着がついていません。これでもし違反が確定すれば、小池さんは残念でしたになります。

“動画配信もされている都知事選挙の期間中の記者会見の場で、選挙運動に対しての質問に有権者の反応を具体的に説明するなどしたのは現職としての地位を利用した選挙運動にあたる”として告発状が7月5日に出されています。成り行きを見守りましょう。

今年は米国の大統領選挙の年でもあります。

いろいろな見方が出ていますが、世界的に見て右傾化は止まりそうもありません。

“もしトランプ”から最近では“確トラ”とまで言われているようです。

E Uはフォンデアライエン委員長は続投のようですが、各国は右傾化のようです。

年末まで目が離せませんね。

(東出)

トヨタグループで救急車など「特装車」の生産を手がけるトヨタカスタマイジング&ディベロップメント(TCD)が公正取引委員会から勧告を受けたことが報じられました。自動車部品において、特に旧型サービス部品*で顕著になるこの金型の取扱いについて、筆者の業務体験から想うところを今回はお話ししたいと思います。(*補修部品/補用品など、各社ごとで呼び名が違いますが、イメージを合わせるためにこの表現を使用します。)

まずは、今回の勧告内容を紹介している記事から引用・抜粋して紹介します。

============

◆時事通信 2024/7/5

トヨタ系、下請法違反で勧告 金型保管強要や不当返品―公取委

自動車部品の製造に使用する金型を下請け業者に無償で保管させたなどとして、公正取引委員会は5日、下請法違反で、トヨタ自動車子会社で部品製造などを手掛ける「トヨタカスタマイジング&ディベロップメント」(横浜市)に保管料相当分の支払いや再発防止などを勧告した。トヨタ側は既に支払う意向を示しており、各社と調整している。 公取委によると、トヨタ側は遅くとも2022年7月以降、長期間にわたって発注していないにもかかわらず、車のバンパーの金型など計664個を、下請け49社に無償で保管させていた。一部の業者が処分を申し出たため、うち108個は廃棄していた。 (中略) 公取委の大沢一之上席下請取引検査官は記者会見で、金型の無償保管を「取引慣行として定着しているのではないか」と問題視。「今後も必要があれば、積極的かつ厳正に対処していく」と強調した。 (後略)

============

◆日本経済新聞 2024/7/5

トヨタ子会社に下請法違反で勧告 公取委、金型無償保管

公正取引委員会は5日、トヨタ自動車子会社、トヨタカスタマイジング&ディベロップメント(TCD、横浜市)に対し、下請法違反行為があったとして再発防止を勧告した。下請け企業に金型を無償保管させたほか不当な返品もあったとして、損失の補塡を求めた。 (中略) 費用の算定は終わっていないが、数千万円に上る可能性がある。 (中略) 公取委による下請法違反の指導・勧告は22年度に8671件に上り過去最多だった。23年度も8281件と高い水準で推移している。下請け企業に金型を無償で保管させる事案への処分が目立っている。

============

この記事を見た瞬間に、金型廃却を実現する為の部品種類削減に取り組んだ記憶が蘇りました。

■種類削減の取組みの想い出

自動車部品メーカーにとって、安定的な品質を確保して大量生産するには金型は不可欠です。

ただ、製品・機能・技術の進歩、そして意匠(デザイン)との関係から、必然的に製品種→部品種→金型は増えていきます。

筆者はユニット部品の製造工場に長く勤務しましたが、「生産仕様を管理する仕事」に約10年従事した関係で、設計変更や終売に伴う生産終了品を取り扱う機会が頻繁にありました。折りしもバブル崩壊後で1990年代後半は「コストカット」が全盛。自動車メーカーもサプライヤーに強く努力を求めた時期でもありました。私も担当製品の旧型部品の種類削減に関しては、会社課題とは関係なく、個人課題として取り組んでいました。周囲から「もはや趣味だな」と冷笑されつつ、毎年の業務計画に懲りずに“趣味”を書き入れて。本来なら、これが経費削減や投資抑制&投資時期の繰り延べに繋がるという思考に皆さんになってほしかったのですが、かかる手間から周囲になかなか賛同頂けない活動でした。(さすがに止められはしなかった。)

ある時、サプライヤーの営業さんから 『ウチの役員からご相談したいことがあるので、面談してほしい』 と電話を頂きました。お越し頂いてお話を伺ったところ、

『金型をなんとか減らしたい。旧型品の設定を減らせないか?』

との要望でした。その製品は“手のひらサイズ”なのですが、

『金型をテニスコート2面分、露天で保管している。管理費も品質管理もバカにならず、何とか削減したい。協力をお願いしたい。』

上場企業の役員さんがただの一兵卒に頭を下げに来られるなど、普通はありえないこと。

それだけ深刻な問題になっていることを即座に理解しましたし、如何に安易に種類を増やす設計手法を取ってきたかを実感した出来事でした。

そうとはいえ、立場上、“特定のサプライヤーだけ”に特化して作業するわけにはいきません。完成製品の製造廃止や上位互換が可能な部品を調査、ディーラーでの分解整備方法の見直しなど、本社のサービス部品部門とも協議を重ねて、廃止部品を選定していきました。その時に、このサプライヤーの廃止情報が最優先で提供される形で応えた訳です。結果をお知らせして喜んで頂きましたが、購入側からすれば「申し訳なかった」と正直恥ずかしかったというのが正直な印象でした。

■真摯に向き合っていた自動車メーカー

こういった部品の製造廃止活動に定期的・安定的に取組んでいる自動車メーカーが“ほとんどない”という話はサプライヤーさんから当時伺っていました。「コスト面の効果が確実にあるのに、なぜ手間を惜しんで取り組まないのか?」ということを強く感じていました。その後、私自身が補修部門に異動したことで多くの自動車メーカーとお付合いさせて頂く形になったのですが、実は当時も1社だけ、この製造廃止の『情報発信』を毎年必ず行なってくる企業があることを知りました。商用車のメーカーでした。

着任のご挨拶をさせて頂いた折に、これまでの経緯をお話ししつつ、先方が情報発信される活動の動機を伺いました。お答えはこうでした。

『私たち商用車メーカーは、車型や架装品の種類が大変多く、サプライヤーさんに新部品を設定頂く際に提示する計画台数と現実の数量が合わないことがほとんどです。それでも、お取引を続けて頂くためには、部品の必要・廃止はしっかり提示させて頂いて、少しでもサプライヤーさんのご負担を取り除くように定期的に作業・発信しています。』

20年前の話ですが、まさに“共存共栄”の為の活動です。

実直な姿勢だなと感心しましたし、大変明瞭な動機に信頼感を持ってお付合いが出来ました。

その後、原価低減に対するサプライヤー提案のひとつとして、この部品削減要請を提示するサプライヤが増えたので、共用品開発にも拍車がかかり、また旧型品の製造廃止活動も一般化したように受け止めています。

果たして、今回のTCD社は、こういった“共存共栄”の思想はどうだったのでしょうか。

企業グループとしては、下請けを大事にする「系列」を守ってきて、そして「原点回帰」を標ぼうしているだけに、今回の“綻び”は残念な出来事です。

過去に、他社に、学ぶことは出来なかったのでしょうか。

それこそ、「温故知新」です。

(鯨井)

お気軽にお問合せください

お問合せやご相談のご予約

ビジネス未来&Co.では、事業開発やビジネスコンサルティング等に関するお問合せや相談予約を専用フォームで受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。

を開設

(2025年4月活動分より)