事業開発、ビジネスコンサルティング、教育・研修なら “ビジネスみらいアンドコー” へ

コラム 『ビジネス未来』 バックナンバー ⑦ 2022/4/5 ~ 2022/6/28

タイトル

#087 2022/6/28 “ファシリテーション”こぼれ話

#086 2022/6/21 上手にストレスを解消しよう

#085 2022/6/14 未来ではCO2が役に立つ?!

#084 2022/6/7 お酒はエンプティカロリーだから太らない?

#083 2022/5/31 日本の雇用の話

#082 2022/5/24 メディアリテラシーと情報リテラシーを考える

#081 2022/5/17 みなとみらいも13人

#080 2022/5/10 人生充実編 “より充実した人生に向けて” こぼれ話

#079 2022/5/3 “アサーション”を身に付けよう

#078 2022/4/26 ガラパゴス化

#077 2022/4/19 ケミカルリサイクルについて

#076 2022/4/12 年金のお話

#075 2022/4/5 「どうせ」は期待の裏返し

皆さまは「“ファシリテーション”を活用した事がありますか?」 こう訊かれて「Yes!」と答えてくださるケースが最近だいぶ増えて来たように感じます。「言葉だけは…」から、「会議などで使った事が…」の方までまちまちですが…、仕事の成果達成、チーム員のヤル気アップに、その効能は大きく、ビジネスに大変役立ち、かなり広まっているようです。ここではその一端をご紹介し、その良さを皆さまにも感じて戴けましたらと思います。

■活用例1. 「ダラダラ会議をワクワク会議に!」

◆このようなケースでお困りではありませんか?!

・いつも特定の人ばかりが喋って、他の人は言えずじまい、会議後に内輪で喋って発散

・せっかく意見が出ても堂々巡りや脱線で当初の目的の結果が得られずに時間切れ。

・会議で時間をかけた割には何が決まったかよく分らない。“また次回に…”のケースも…

◆そこで役立つのがファシリテーションです。

*議事進行役がファシリテーションのスキルを活用することで、以下の成果に繋がります。

・話法や小道具を使いながら、参加者みんなから意見が活発に出せる場にします。

・活発に出された様々な意見を、みんなで共有できる手法を使って見える化します。

・見える化された様々な意見を発展させて新たな智慧が創造されるよう支援します。

・活発な議論の末に創造された智慧を、合意形成の手法で会議後の行動に繋げます。

■活用例2. 「問題・課題の解決を快刀乱麻に」

◆このようなケースでお困りではありませんか?!

・問題が発生して急に集ったが何から議論してよいか分からず思い付きの対策案留まり

・すぐに対策案に走った為に内容が的を射ておらず再度の対応が必要なことに。

・せっかく決めた筈の対策が実際の実行に繋がらず、状況が解決しないまま放置に‥。

◆そこで役立つのがファシリテーションです。

*議事進行役がファシリテーションのスキルを活用することで、以下の成果に繋がります。

・発散と収束の場を分けることで、先ずは問題の要因を徹底的に洗い出します。

・洗い出された要因の中から最も重要、致命的なものを小道具を使い優先度付けします。

・優先的に解決すべき要因が特定できたら、各種ブレスト的手法で対策案創造に繋げます。

・出された対策案を、特定のフレームワークを活用して着実な行動に繋げます。

■活用例3. 「チーム員の更なるヤル気アップへ‥」

◆このようなケースでお困りではありませんか?!

・上位職の行動が指示命令一辺倒で、部下はやらされ感で面従腹背的になっている。

・部下が意見を言っても頭ごなし的否定を繰返されるので、提案事発信の出ない職場に。

◆そこで役立つのがファシリテーションです。

*議事進行役がファシリテーションのスキルを活用することで、以下の効果があります。

・話法や小道具を使いながら、参加者みんなが安心して意見が出せる場を設定します。

・日頃から提案したかった意見を言えて受け留められることで自尊心が復活します。

・出た各種意見を、対話の手法で化学反応を起こさせることで実践的な案に進化させます。

・実践的な案に進化出来たことも相俟って上位職から認められると行動意欲に繋がります。

・以上の場を繰り返すことで日頃から何でも進言し行動に移し易いチームに進化できます!

***************

いかがでしたか。皆さまがより充実したコミュニケーションの実現に向けて、今日の誌面での

① 「ダラダラ会議をワクワク会議に!」

② 「問題・課題の解決を快刀乱麻に!」

③ 「チーム員の更なるヤル気アップへ…」

等の機会に、より充実の対話手法の“ファシリテーション”を実践活用されて、チームでの対話が創造的に最大に発揮されることを心から願っております。

◎ 関連セミナー等の機会提供のお知らせ ◎

もし、こういった事に関心がお有りで、「実際に自らや又、チームとしても“ファシリテーション”を修得し活用してみたい!」という方は ビジネス未来&Co.にご一報いただけましたら、WEBや対面でのセミナー等の提供ご相談が可能です。併せて社内トレーナーの育成相談も。

支援者は、約20年間“ファシリテーション”の活用者で国際ファシリテーターズ協会の認定プロファシリテーターです。皆さまの課題解決やビジネス実現のお役に立てる、より充実の対話手法をやさしく身に着けられるよう支援できますので、皆さまのお問合せを心よりお待ちしております。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。

(井上)

▼▼

▼

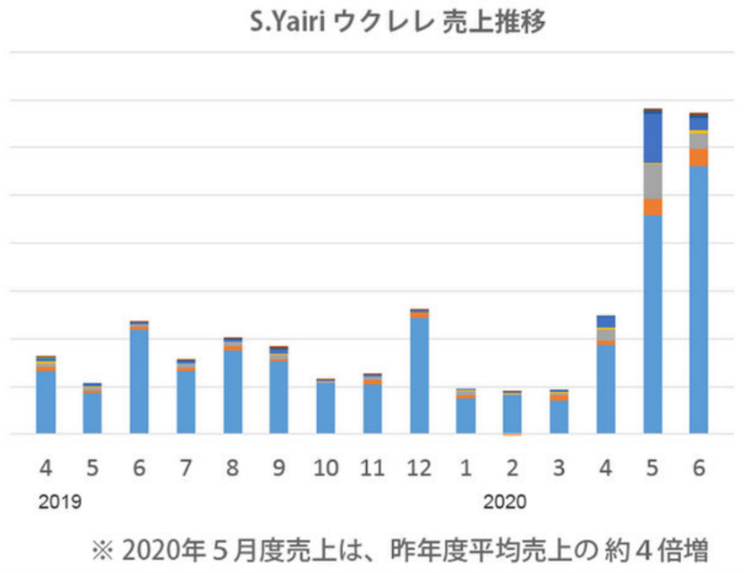

◆コロナ禍でウクレレの売り上げが急増?

コロナ禍で政府の緊急事態宣言が出ていた頃、星野源さんが投稿したギターの弾き語り『うちで踊ろう』に安倍元首相が自宅でくつろぐ姿のコラボ動画をアップして不要不急の外出を自粛するよう呼び掛けた動画がSNS上で炎上したことを覚えている方も多いと思います。

元々この歌、星野源さんはコロナ禍でなかなか思うような生活をおくることができず辛い思いをする人が多いなか、「家で踊ろう。家にいられない人も、心の内で踊ろう」という意味を込めて作ったものだそうです。

ようやく収束の兆しが見えてきましたが、コロナ禍でおうち時間が増えていた間にギターだけでなくウクレレの需要も急増しているようです。私も数年前(コロナ禍になる前)にウクレレを始めたので、今回は”おうち時間とウクレレ”について書きたいと思います。

◆ウクレレの長所と魅力

ウクレレにはたくさんの長所があります。

- 小さくて軽い(全長50cm強、重さ500g程度)ので、持ち運びしやすい。

- 4本弦のウクレレは6本弦のギターに比べてコードが覚えやすいし、ウクレレのナイロン弦はギターのスチール弦と違って押さえても指が痛くならない。

- 比較的価格が安い。(ウクレレ;数千円~、ギター;3万円~) 因みに、私のウクレレは無償で知り合いから譲ってもらったものです(笑)が、先日、師匠から「これは作りのしっかりした良いウクレレですね」と褒められました。

- 音が小さいので近所迷惑に(家族迷惑にも)ならない。

- 弾き語りが出来る。私はオカリナも好きなのですが、吹き語りは出来ません(汗)。

この最後の長所が理由で、私はメインで楽しむ楽器をオカリナからウクレレに転向しました。

ウクレレというとハワイアンや牧伸二さん(例えが古過ぎますか?)のイメージがある人も多いと思いますが、私はウクレレの軽やかで明るい音色はウエスタン調の曲や沖縄の音楽にもマッチすると感じています。また、YouTubeで検索すると名渡山遼さんなどによる癒し系のしっとりしたソロ・ウクレレの味のある演奏を聴くことも出来ますよ。

◆ストレス解消法は数多く持った方が良い

皆さんは「ご自身のストレス解消法をリストアップして下さい」と言われたら、何種類挙げられますか? 私は出来るだけ多く、様々なジャンルのストレス解消法を持っていた方が良いと思います。

例えば「気心の知れた仲間とお酒を飲むのが何よりのストレス解消法です」という人は、ずいぶん長い間我慢を強いられていたのではないでしょうか。「週末にテニスで汗を流せばスッキリした気分で月曜を迎えられます」という人は、週末に雨が降ると逆にストレスが増しそうですね。

お風呂で一人ゆっくりと好きな音楽を聴く、正装してクラシックのコンサートを聴きに行く、カラオケで仲間と大きな声で歌う、一人で難しい曲の演奏を練習するなど、音楽には様々なジャンルのストレス解消法としての魅力があります。“仲間とカラオケ”は現在はまだ難しそうですが、“一人で練習”は今のご時世にはピッタリです。

私はYouTubeなどで聴いた曲がウクレレの弾き語りに合いそうだと思うと、さっそく譜面を起こしてレパートリーに加える(現時点で160曲以上)のですが、妻からは「レパートリーを増やすより、1曲1曲の完成度をもっと高めたら?」と皮肉られます。

ある分野で長年に渡ってバリバリ活躍し続けている友人が、「パブリックとプライベートのバランスで上手くストレスを解消しています。仕事ばかりでも家事ばかりでもストレスになります。あと自分1人のための時間ね。これも大事!」と言っていましたが、私も夜に1人でウクレレを弾きながら気持ちよく歌っています。

◆将来の夢はホスピスでのウクレレ弾き語り

私の姉は3年前に癌で他界しました。亡くなる1週間前に、姉の好きな歌を何曲か弾き語りで聴いてもらったのですが、私が歌った最後の曲を、目をつぶったまま聴いた後の「いいね」という一言は、今もしっかりと私の耳に記憶されています。そんな経験から私の夢のひとつは、ホスピスなどで患者さんに自分の歌をウクレレの弾き語りで聴いてもらったり一緒に歌ったりする、音楽療法のような役割を担うことです。因みにオカリナ演奏では、それに近いことを既に何度か行った経験があります。

私は欲張りな性格なので、1曲1曲の完成度を高めながらも様々な世代の方やそれぞれの好みのジャンルに応えられるよう、やはりレパートリーも増やしていきたいと思っています。

(田村)

2022年1月25日の#065で「地球温暖化で思うこと、本当に人間の生活活動で発生する二酸化炭素が主原因」と言うタイトルのコラムを寄稿しましたが、このコラムを書くにあたってネットで調査している時に、今回のコラムのタイトルに採用した「カーボンリサイクル」と言う今どきの再生何とかブームに合う言葉に出会い、何だろう?と興味が湧きました。調べてみると、経済産業省の資源エネルギー庁が温暖化対策の一環であるカーボンニュートラルの実現手段として関連記事を載せていました。今回は、資源エネルギー庁の関連記事(末尾に記載)からの抜粋でカーボンリサイクルについて紹介します。

▶カーボンリサイクルとは

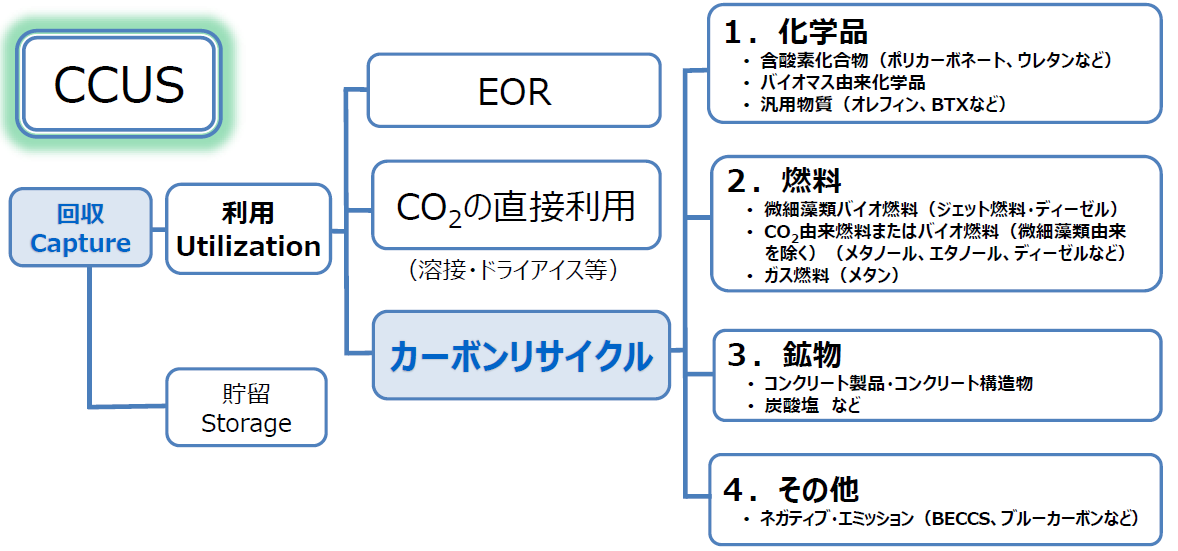

経済産業省が提唱する「カーボンリサイクル」とは、「CO2を“資源”ととらえ、素材や燃料に再利用することで大気中へのCO2排出を抑制する、そのために世界の産学官連携のもとで研究開発をおこないイノベーションを進めていこうとする取り組み」のことで、下図を参照願います。

要は、CO2を集め、材料として使用することで、排出も含めたCO2の削減に貢献する、とのことですが、温暖化対策との関連が今ひとつ不明確です。それで更に調べていくと、2020年10月に菅首相(当時)が所信表明演説した「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指す」と言う当面の目標に行きつきました。では、このカーボンニュートラルとカーボンリサイクルの関係は?という疑問が湧いてきました。

▶カーボンニュートラルとは

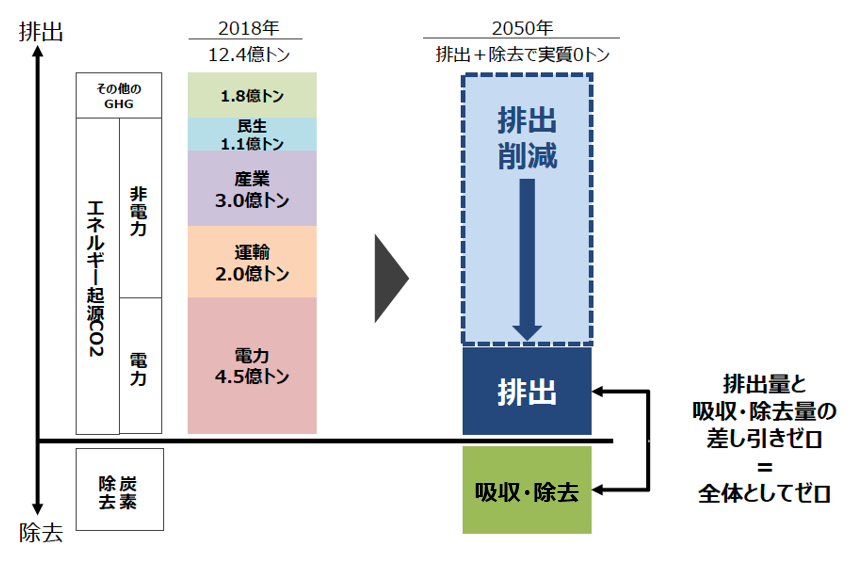

温室効果ガスの「排出を全体としてゼロにする」、つまり「排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにするネットゼロを目指しましょう」、これがカーボンニュートラルです。具体的には下図を参照ください。

この図からわかるように、カーボンリサイクルは、吸収・除去の領域であり、2050年カーボンニュートラル実現に向けた最も重要な活動です。勿論、温室効果ガスの大幅な削減が前提であり、今後も継続していくことが求められていることは言うまでもありません。

▶カーボンリサイクルの現状

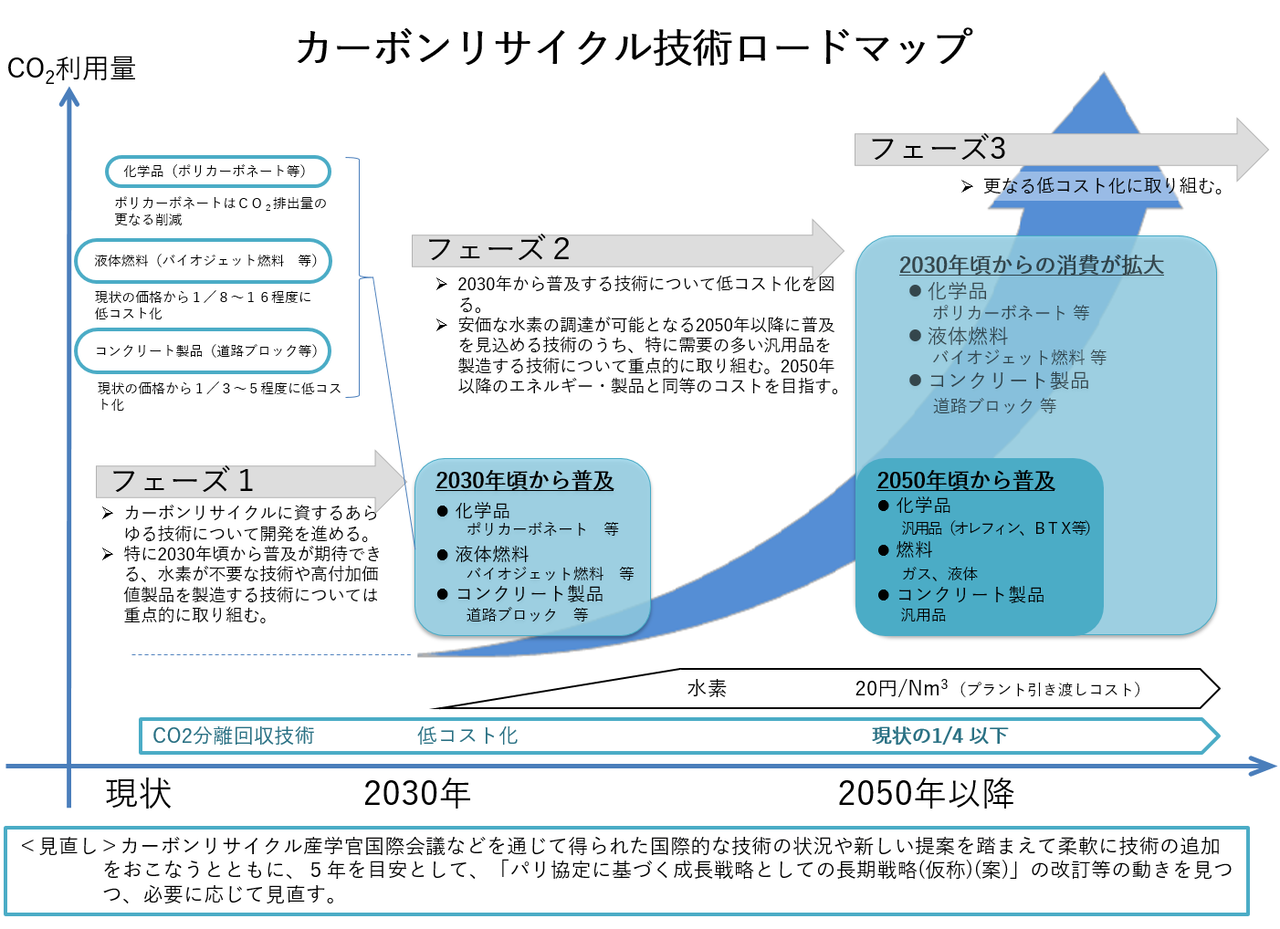

今回のコラムのタイトルは、実は経済産業省のエネルギー庁の2019.9.20の記事のタイトルで、面白いのは、『未来ではCO2が役に立つ?!』に「?」が付いていますが、2021.4.30の記事では『CO2削減の夢の技術! 進む「カーボンリサイクル」の開発・実装』と「?」が取れていることです。それだけここ数年で技術的に進歩していることがわかります。更に、下図のカーボンリサイクルの技術ロードマップに沿って実用化も進んでいます。具体的には、CO2を吸収するコンクリートで舗装ブロックやフェンス基礎ブロック等が、CO2を原料にした樹脂製品(ポリカーボネート、ポリエチレン)が実用化されています。また、東京湾岸ゼロエミッションイノベーション協議会、福島県浪江町の再エネ由来水素の研究拠点等カーボンリサイクルの開発拠点の整備、北海道苫小牧のCCS・メタノール製造の大規模実証実験、広島県大崎上島のカーボンリサイクル技術の集中的な実証研究等も進められています。

中でも、広島県大崎上島では、高効率な次世代型の石炭火力発電の実証実験中で、この際に排出されるCO2を分離・回収する実証実験もスタートしていますが、私が日本らしさ=技術の日本を感じたのは、高効率な次世代型の石炭火力発電の実証実験です。足が地に着いた研究開発をしていると誇らしく思いますが、「世界一クリーンな火力発電」をもっとアピールして欲しいとも思います。最近は再生可能エネルギーがもてはやされていますが、偏西風が止まった(これには驚きましたが)欧州の風力発電、本末転倒な石炭火力発電で作られて自然破壊と災害リスクを高めた太陽電池など、天候に左右される再生可能エネルギーだけではエネルギー安全保障は堅持できないと懸念しています。

今回のウクライナ戦争で、特に欧州は脱炭素政策が破綻し、化石燃料に頼らざるを得ない状況を見ると、日本の世界一クリーンな火力発電を採用してCO2の排出を抑えてもらいたいと強く思うのは私だけでしょうか?。

※参考にした経済産業省のエネルギー庁の参照記事リスト;記事のタイトルと日付

1)未来ではCO2が役に立つ?!カーボンリサイクル」でCO2を資源に@2019.9.20

2)CO2削減の夢の技術!進む「カーボンリサイクル」の開発・実装@2021.4.30

3)カーボンリサイクル技術ロードマップ@2021.3.7改訂版(2019.6発行)

4)「カーボンニュートラル」って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?@2021.2.16

(片岡)

日頃体重を気にされている方や、日常的に運動をされている方、特にスポーツクラブなどで筋トレ(ダンベルや機械を用いてトレーニングされている方など)に励んでいる方々が気にされている“お酒”の身体への影響について今回は調べてみました。

■飲酒によりアルコールがどのように体重増加や筋トレの効果へ影響が出るか?

まずは、本当にお酒を飲むと太るのか、それともアルコールは“エンプティカロリー” * だから実は太らないのか?

* エンプティカロリー説

純アルコール(エタノール)には1g当たり7.1kcalのエネルギーがある。ところが、アルコールには栄養素が少ないため、摂取したうち70%ほどは代謝で消費される(熱として放出される)ことが判っている。そのため、同じカロリーを脂質や糖質で摂った時よりも体重増加作用が少ないのではないか、という説

ニコニコニュース:2022年5月7日掲載記事からアルコールの影響と筋肉への影響について一部引用して要約します。

==========

【引用元:お酒はなぜ太る?筋トレとの関連性は? | ニコニコニュース (nicovideo.jp)】

飲酒によりアルコールを摂取すると次のようなことが体内で起こります。

1.アルコール分解が優先される。

通常、肝臓は蛋白の合成、栄養の蓄積、アルコールの分解などを行ないます。ところがアルコールを摂取すると、アルコールを分解することを最優先に肝臓が働きだし、脂肪を分解する働きが止まってしまい、アルコール以外の食べたものは体脂肪として蓄積されやすくなります。

2.エネルギーの貯蔵が行われない。

上記のように肝臓はアルコールの分解を最優先とするため、エネルギーの貯蔵(グリコーゲンの形で貯蔵)が行われません。そのために血糖値のコントロールが低下してしまい、満腹感を得ることが困難になります。更に、アルコールには胃酸の分泌を増やし消化を促す作用があるために食欲を増進させ、結果として食べ過ぎを招いてしまいます。

やはりアルコールの熱量は「エンプティカロリーだから太らないとはいかないようです。

次に、日頃スポーツクラブなどに通って身体を鍛えている方が飲酒すると、筋トレの効果にどのように影響するか?です。アルコールを摂取した場合の筋肉に及ぼす影響は、次の通りです。

1.テストステロン(男性ホルモン)の分泌量の減少

2.コルチゾン(筋肉を分解させるホルモン)の増加

3.内臓のオーバーワーク

筋トレで筋肉を疲労させると、回復のために内臓に負担が掛かります。そこにアルコールを摂取すると更に内臓に負担が掛かり、内臓はオーバーワークとなって筋肉の回復を妨げる可能性があります。

4.大量のアルコール摂取は、筋繊維の部分壊死を起こす。

特に速筋繊維が壊死するといわれています。

==========

やはりアルコール摂取により折角の筋トレの効果が減少します。日頃スポーツクラブに通って身体を鍛えている方はアルコール摂取を控えたほうがよさそうです。しかし、アスリートやボディビルダーのような方々でなければ、やはりお酒は日々の楽しみとして嗜みたいwww

アルコールを摂り過ぎると、肝臓でアルコール分解が優先されるため、中性脂肪が合成されてしまいます。ただ、これは飲み過ぎた場合で、適量であれば太らないということが判ってきました。

では、どのようにアルコールと付き合えば良いのか、参考となる内容を以下の記事より引用します。

==========

【引用元】<ウーマンエキサイト 2020年8月13日掲載記事>

「酒で太る」は間違い?!飲み方のコツを押さえて楽しもう - 【E・レシピ】料理のプロが作る簡単レシピ

-

お酒を飲む機会は夜が多く、昼よりも消費カロリーが少なくなるため、おつまみのおすすめは、枝豆などの豆類、ホタテ、アサリなどの貝類、卵料理、鶏胸肉や赤身の牛肉です。炭水化物や脂質の多いサラダやポテトサラダ、マカロニサラダは控えましょう。

-

お酒は、醸造酒は控えて蒸留酒を選び、お酒を割る時は無糖で割るようにしましょう。

-

お酒を飲む時は水を飲むのもおすすめです。

==========

……とはいえ、好きなお酒も人それぞれで、おつまみもやはり好き嫌いがあります。あまりおつまみやお酒の種類を気にしすぎるのも宴席が楽しくなくなってしまうかもしれません。

(梅原)

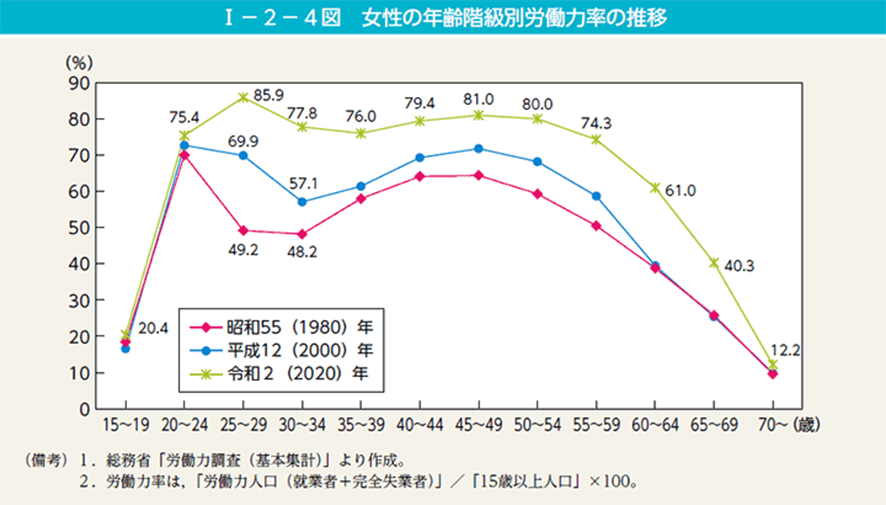

先だって、経済学に関する話を聞く機会があり、その中で「女性労働者のM字カーブ」「非正規労働の比率増加」「ジョブ型雇用」など日本の雇用システムの重要なキーワードが述べられていました。また、非正規労働に関して、政府がまとめる「新しい資本主義のグランドデザイン(全体構想)及び実行計画」の原案で、非正規雇用を含む約100万人を対象に能力開発や再就職支援を行うなどが盛り込まれているとの報道もありました。(読売新聞:2022年5月29日) そこで今回は日本の雇用について取り上げてみます。

まずは、質問です。Yes/Noでお答えください。

第1問;「女性労働者のM字カーブ」とは何かを知っていますか?

第2問:女性労働者のM字型カーブは解消が進んでいる。

第3問:パートタイム労働者の月間給与額平均は、2分の1程度(約20万円)である。

<答え&解説>

【第1問】 「M字カーブ」とは、日本女性の生産年齢人口に対する労働力人口の割合を示す「労働力率」を、5歳ごとの年齢階級別でグラフ化した場合、結婚・出産期に当たる年代に一旦低下し,育児が落ち着いた時期に再び上昇する、アルファベットの「M」に近い曲線になることをいいます。

男女共同参画局 男女共同参画白書 令和3年版より

【第2問】 この問題は、見方によって答えが変わっています。上記グラフの様に、近年はM字の谷の部分が浅くなってきており、「仕事・育児を両立し、『M字』解消進む」との評価があります。(下記の日本経済新聞記事)

これは、M字というカーブの形のみに焦点を当てた記述となっています。

一方、私が拝聴した経済学の話の中では、M字カーブという形ではなく、女性の就業上の本質的な問題に焦点を当てた見方として、M字カーブの形状の変化は、その中身が「女性の非正規就業の増加」かつ(後述するように)日本では「正規/非正規賃金格差による課題」として捉え、「M字カーブは解消されていない」との見方をしていました。単に、グラフ上の変化を見るか、その変化の意味するところまで考察するかで評価が変わっています。

【第3問】:No

正解は「パートタイム労働者の月間給与額は平均で約10万円。フルタイム労働者の4分の1になる」です。

(第2問、第3問の記述・データは「女性、仕事・育児を両立「M字」解消進む 20年労働力率、30代5ポイント上昇8割迫る 非正規、働き方改善課題」 2022/05/28 日本経済新聞 朝刊より一部引用)

皆さん、いかがでしたか?

以下に、男女格差、正規非正規格差に関連する新聞記事の一部を集めてみました。一読いただければと思います。

***************

■性別による賃金格差の是正は世界共通の課題だ。女性の賃金は経済協力開発機構(OECD)平均で男性の88%にとどまり、日本は78%とさらに低い。背景の一つとして宿泊・飲食など比較的賃金の低い職種に女性が多く従事していることがある。さらに、同一職種や同じ境遇で比較しても賃金格差が浮かび上がる。保育士で同じ勤続年数でも男女の賃金には差がある。 (中略) 意図しない格差を是正するため、各国は男女別の賃金データの開示や格差の原因分析を義務付ける。例えばフランスは年齢区分および役職ごとの平均的な男女間の賃金格差のほか、昇進した男女の比率の差など5つの指標を点数化し、一定の基準を下回った場合は3年以内に適切な是正措置を講じることを企業に求めている。 日本は1999年3月期まで有価証券報告書に男女別給与を掲載していたが省令改正によって廃止された。今後、多様性確保などの観点から6月にも開示に関する新たな方針が示される見通しだ。

(男女格差 情報開示で是正 女性の賃金、日本は男性の78%(Women@Work)2022/05/23 日本経済新聞 朝刊 )

■日本では雇用されて働く人全体(役員を除く)の4割近くを非正規労働者が占める。政府が非正規の待遇改善と格差是正の有力な手段と位置づけているのが同一労働同一賃金だ。「新しい資本主義実現会議」は11月上旬(2021年)にまとめた緊急提言に、「同一労働同一賃金を徹底し、非正規雇用労働者の待遇改善を推進する」と明記した。「徹底」という言葉を使ったのは、この制度が企業に十分広がっていないためだ。(中略)政策に求められるのは、非正規で働く誰もが自らの能力を高める機会を持て、いまの職場以外に処遇の良い仕事があったら柔軟に移っていけるようにすることだ。職業訓練の充実と成長分野への人材移動を後押しする規制改革が格差是正策の2本柱になる。

(同一労働同一賃金の限界、企業に非正規のスキル向上促せ(Views) 2021/12/09 日経産業新聞)

***************

男女平等や正規・非正規労働格差是正のためには、「同一労働同一賃金」の徹底を図るべく、上記にある「企業への賃金格差の開示義務付け」による見える化は、効果が期待できると思われます。また、「ジョブ型雇用」も適正に運用が図ることが出来れば、その効果が期待できるでしょう。しかしながら、本人が望むようなジョブと本人能力、スキルのマッチングが取れるかが課題です。そのためには、ジョブ型雇用の柱の一つと言われている「自律的なキャリア形成」が重要となってきていますが、もともと意識の高い層は、言われなくても自ら動くでしょう。

一方、今までそのような事を考えていなかった層、このような世の中の動きを知らない層の人たちは、どうしていけば良いのでしょうか。「伸びる産業や企業に働き手が移っていかなければならない」などの発言を簡単にされている学者や評論家の方が多いですが、現実問題として周りを見た時、個々人のレベルでは、そう簡単ではないことを実感しています。今、若年層、非正規労働者、離職から復帰しようとしている女性などへ、キャリア形成に関する情報提供、教育機会についての相談・支援の場の拡充が早期に図られることを期待すると共に、私自身が何を出来るかを考えていきたいと思います。

以上、今回は雇用について触れてみました。

皆さん、これを機会に、雇用について考えてみませんか。

(林)

今年4月から高等学校で“情報”という科目が新設されました。

これは、平成 30 年3月に告示された高等学校学習指導要領が令和4年度から年次進行で本格的に実施されることによります。今回の学習指導要領では,各教科等の目標及び内容が育成を目指す資質・能力の3つの柱(「知識及び技能」,「思考力、判断力,表現力等」,「学びに向かう力,人間性等」)に沿って再整理され、各教科等でどのような資質・能力の育成を目指すのかが明確化されました。これらの関連で“情報”科目が新設されました。

内容的にはメディアリテラシーと情報リテラシーの両方を含んでいるようです。

まず、『ブリタニカ百科事典』で「メディアリテラシー」を見てみましょう。

(以下、引用)

==========

メディアの特性を理解して使いこなす複合的な能力。人間が社会のなかでいろいろな情報を入手する手段としては,新聞,雑誌,ラジオ,テレビという既存のマス・メディアのほか,インターネットの電子メール,ウェブサイト(→ワールド・ワイド・ウェブ WWW),ブログなどの新しいメディアの比重も高まっている。これらのメディアの特性を知り,その情報を処理する新しい「読み書き」の能力が求められるようになった。メディアからもたらされるさまざまな情報を主体的かつ批判的に受け止め読みこなす能力,電子メールやウェブサイトなどで発信する情報がもたらす影響を予測する能力,双方向コミュニケーションにおけるいろいろなトラブルを処理・回避する能力などである。インターネット社会における悪意や犯罪の存在,それを防ぐためのセキュリティの知識なども必須である。またそのような予備知識のない児童に対する適切な指導・教育も不可欠である。ウェブ閲覧ソフトウェアに内蔵されている「ペアレンタル・コントロール(見せたくないサイトなどを排除する機能)」の利用などは,広い意味でのメディアリテラシーといえる。

==========

まとめると、自身に必要な情報を探し出して、正しさを評価して、それを使いこなす能力ということでしょうか。それぞれを見ていきましょう。

<情報を探し出す能力>

一般的には検索エンジンでサーチする、関心のあるサイトを登録しておいて巡回する、メルマガを受領する、というところでしょうか。ここで課題になるのは基本的に無料であるということで、そこには商業主義が入り込む可能性があることです。この商業主義のバイアスを理解して選ぶ能力が要求されます。基本的考え方は、本当に価値ある情報は無料ではないということでしょうか。

<正しさを評価する>

最近よく聞く言葉に「フェイクニュース」があります。まさに全ての情報には正しいもの、怪しいもの、間違っているものが混然となっていると考えた方が良いようです。全ての情報を一旦受け止めて評価するスタンスが必要でしょう。自身で1次ソースに当たるくらいの努力は必要な時代でしょうか。円錐形も上から見れば円、真横からなら三角ですから、悪意なくても読み違えることはありますし、意図を持って説明されることもありますので常に多面的に見る必要もあるのだと考えます。もうひとつは「誹謗中傷」の課題です。誹謗中傷は間違いなく犯罪に近くなり罰則も強化されてきています。自分がされて嫌なことは人にしないという大原則は“しつけ”のレベルだと思いますが、いかがでしょうか。

<使いこなす能力>

得られた情報を再構成して新しい知識・知恵を生み出すことです。このためには、情報をジッと見て、ひらめきを大切に、仮説を立てて、小さくトライアル・検証してみる、というステップが推奨されています。

最近の例として、為替動向を見てみましょう。円安・ドル高が続いています。これは事実です。これに対してインフレ差・金利差で説明されています。その一方で、対円ではユーロ高、ルーブル高、人民元高、ウクライナフリヴニャ高、イランディナール高が続いています。戦争で不利と思われている国、感染症で首都ロックダウンしている国、戦争当事国や最弱通貨とも言われる国にも負けています。これはインフレ差・金利差では説明が難しそうです。

さて、いろいろ情報を有料・無料で集めて、情報をジッと見て、ひらめきを待ちましょうか。現代高校生の“情報”授業の擬似体験と思っていかがでしょうか。

(東出)

今年のNHKの大河ドラマは「鎌倉殿の13人」ですね。鎌倉幕府の第2代執権、北条義時の物語ですが、前半の源将軍家のパートでは大泉洋さんが演じる源頼朝が話題になっています。大泉洋さんが大学生で地方タレントとしてデビューしてからずっと出演していて、今なお日本中の地方局で再放送されている『水曜どうでしょう』(制作:北海道テレビ 1996年~2002年、以降不定期)を意識していると思われるセリフや演出が随所に感じられます。特に2011年放送の『原付日本列島制覇』という企画からの引用が活発で、出発地の羽田から最初に向かった先が鎌倉だったこともあり、Twitterでも「#鎌倉殿どうでしょう」というタグで大いに盛り上がっています。大泉洋さんら“どうでしょう軍団”は、羽田から国道15号(第一京浜)、みなとみらい経由で鎌倉街道を走ったのですが、実は弊社はそのルートの沿線にあります。

■私たちも13人

弊社も今月で2年目が終了し、6月からは第3期に入ります。その6月までに新たに2人のその道の専門家が参加してくれることになりました。会社創業時にイメージした職種・機能・経験が整い、提携先メンバーを入れて13人となります。“鎌倉殿”は主従における「部下の数」ですが、弊社では私も含めた13人で1チーム。メンバーでフラットな関係を結んでいることだけはお断りしておきますね。みんなで進め方を相談しながら活動……って、「それ、合議制じゃん!」ってツッコミが入りそうですが、時代も違うので“鎌倉殿”のように「怖い方向」には進みませんよ、もちろん。(笑)

今回、新たにメンバーに加わる2人はいずれもエンジニア。生産技術・品質管理・計測技術・営業技術・プロジェクトマネジメントなどの経験を持っています。(プロジェクトマネジメント業務経験者はこれで4名に。) 近々で「コンサルタント紹介」ページでUPできると思うので、キャリアなど詳細もご覧頂ければと思います。

■人財・ナレッジ・スキル

EVやリチウムイオン電池業界は、技術者/知識/経験(値)が不足・限られた中で世界中が市場化=「電動化」に舵を切った形になりました。この分野の実務経験を持つ人財は、実は世界的にも市場規模に対して多くありません。この状況は私がこの業界に加わった15年前、そして今も状況は変わっていません。それどころか、市場の急激な拡大で人財の枯渇は拍車がかかるでしょう。

この分野の商業化に取り組んだ初期の企業は、未知のビジネスであるが故に大きな人材投資は行なってきませんでした。事業創業期は「仕事の定義」「業務プロセスの構築」が求められる為、“一人●役”を期待して、いわゆる“多能工”的なキャリアを持つ人が優先して配されました。まさに少数精鋭で、当時40代後半~50代前半の方々にあたります。実際の現場では、全ての機能・職種の経験者がいるわけではないので、未経験分野の仕事にもアサインされて仕事を身体で覚えるような経験してきた人も少なくありません。結果的に、この対応が出来た企業が最初の合従連衡の波を潜り抜けて生き残り、対応した人財は広範な知識を身に付けて、ベテランが新しい経験を加えた「手練れ」と“成った”と言ってもおかしくないと思います。しかも、そのエキスパートたちは“ほぼリタイヤ”しているのが現時点なのです。

■相談相手になっていきたい

弊社に参加している方々の多くは、このEVやリチウムイオン電池のモノづくりの基本・王道と、中小企業の行動様式を経験している人です。それ故、私たちは皆さまに“相談相手”として声掛け頂ける存在でありたいと考えています。「モノづくり」と併行して自社で人財を育てていく必要がありますが、教えられる人がいないという現実。それと実作業を行なう人財確保の「両面」で課題を抱えているのが実態でしょう。ここで教育サイクルや人事ローテーションを自社で回せる企業は、現状は“ほんの一握り”と受け止めています。

注意したいのは、この状況は日本国内だけでなく、世界的な潮流として起き始めている点でしょう。この問題への対応力が“ビジネスや企業の生き残り”の条件となって、早晩“次の合従連衡”が始まるように思えます。次の合従連衡の波が訪れた時、今回はモノづくり領域に手が打てているかどうかで優位が決まるでしょう。

検討や対策は早く始めることに越したことはありません。不足をどう補うか、どこと仲間を組むのがよいか……私たちのナレッジ&スキルをうまく取り込んで頂くことで、お客様の課題やビジネス実現のお役に立てると思います。私たちのメンバーへ是非お声掛け頂ければと思います。

(鯨井)

コロナ禍で周辺環境に変化の有る方もいらっしゃると思いますが、皆さまいかがお過ごしですか。

Withコロナ、Afterコロナに向けて、日々の諸事で大変な中とは思いますが、このような時期の中だからこそ、皆さまの人生について思いを馳せる時間をお持ちになるのは如何ですか。よろしければ、皆さまの人生充実に向けてのこぼれ話にお付き合いください。

「皆さまの人生は充実していますか?」

いきなり大上段に構えたような質問で失礼しました。

でも、私はコンサルタントとして各会社や個人の皆さまの人生充実度アップのお手伝いをしていますので、是非お聞きしたかったのです。コロナ禍で目先の諸事に追われがちな中、セミナー等の場でも「充実しています!」と即答できる方はかなり少なく、それ以外の「まあまあ‥」「まだまだ‥」という方々が圧倒的に多いようです。

もしあなたが後者のお仲間でしたならば、是非、より充実した人生へ進化させることに、この記事で僅かながらでもお役に立てたら嬉しく思います。

皆さまの人生の充実に向けたこぼれ話として3つの視点を用意しました。

お読みいただくにあたり設問が用意されています。答えてから読み進めることで、その後の記載内容が皆さまにとって活用し易くなります。

(各回答のイメージを、僭越ですが、私の「趣味や仕事」を例に付記してあります。)

***************

■下記の①②③の問いに、皆さま自身をイメージして答えを記入してみてください。

@@@@@@@@@@@@@

自分の人生で‥

①「ワクワクする対象(分野)」は何ですか? 回答→「 」

(回答例→「ハワイアン」、「脳科学・心理学」)

②「得意技」は何ですか? 回答→「 すること」

(回答例→「ヒトを支援すること」)

③「世の中に貢献したい“コト”」は何ですか? 回答→「“ヒトに するコト“」

(回答例→「”ヒトの人生が充実するコト“」)

@@@@@@@@@@@@@

***************

さて、①②③の埋まり具合はどうでしたか?

占いではありませんが、ゲーム感覚で楽しみながら参考視点と感じていただけたらと思います。

簡易な解説として脳科学や心理学等の知見より総合的・俯瞰的な考察を付記しますので、活用いただけたら幸いです。

***************

■①②③に当てはまるものが無かった方 → 末吉!と呼ばせてください。

今は人生充実に向けた充電の時期なのかもしれませんね。

あなたの人生充実に向けた種を、これからの未来の中で探せばきっと見つかり増えていくと私は信じます。そして少しずつでも増やしてまいりましょう。

■①②③に1つでも2つでも答えが有った方 → 小吉!と呼ばせてください。

それぞれを大事にされて、その実践時の充実感を是非味わいましょう。こういった項目が増えることで、人生の充実感の時間比率が増え、幸せ度も増すことでしょう。

◆①「ワクワクする対象(分野)」の記入が有った方

・コレが見つかっている事の幸せ感を感じながら、その時間を充実の時間として改めて味わい楽しみましょう。自ら再認識することで人生の充実感の一助となると思います。

【例】私のケースでは、何かに時間を忘れて没頭していた時に、気付けば①の「ハワイアン」や「脳科学・心理学」の分野での読書や行動でした。

◆②「得意技」の記入が有った方

・記入内容が先天的由来の傾向で得た②の「得意技」と感じられる場合は、一生もので長持ちするでしょう。並みの努力でも秀でていられるので、それを得意技として職業にしたり趣味でリーダーシップを発揮できたりしますね。

(この先天的得意技に更に人一倍の努力をしますと有名人レベルへの可能性が拓けますね。分り易いスポーツマンやアーティストでは野球のイチロー選手やピアニストの辻井伸行さん等々、とても多くいらっしゃいますね。)

・記入内容が後天的に(=大人になって努力して)獲得した「得意技」と感じられる場合は、その保持・向上には不断の努力が必要な場合が多いでしょう。でもその努力のプロセスや時間の過ごし方が自分なりに人生の充実感としてエンジョイできれば、長持ちさせて職業にする等、有効活用できますね。

【例】私のケースでは、先天的な「得意技」として→「ヒトを支援すること」に自然に身体や脳が動いてしまうので、一生懸命やっていたら実はそのことで、ヒトから感謝の言葉を返されて初めてそういう行動をしていた自分に気付く事も有りました。ハワイアンバンドでは②で、バンドメンバーとして率先して器材を運び、セッティングするタイプです。

また、後天的に身に付けた「得意技」は「歌い手を支援する的な楽器演奏」です。歌い手さんが歌い易い支援的フレーズをリズムセクションとして弾くタイプで、エレキベースやウクレレを、才能は無いと知りつつも日々精進し、少しでも上手くなってもっと上手く支援したいと努力も重ねています。その精進で次のバンド演奏の場に向けて自らの「得意技」が進化しつつあるプロセスが人生充実の一環と思えています。

◆③「世の中に貢献したい“コト”」の記入が有った方

・「世の中に貢献したい“コト”」を持てるのは脳科学的にも高次元の人間的喜びと言えましょう。偉人が世の為・ヒトの為に貢献された例は枚挙に暇がありません。伝説にもなるほどで誇りでも有りますね。

・③の卑近な例として、電車やバスで席を譲った時のあの感覚も僅かながら仲間かもしれません。

・③をお持ちの方は是非大切に③の実現を継続されて人生の充実感を味わい続けていただければと願う想いです。

・③を持てるあなたは、その貢献先にとって貴重な存在ですね。相手が気付く方なら有難がってくれて感謝の言葉をかけられることでしょう。相手があなたの貢献に気付かないケースでも、陰ながら助かっている筈です。

【例】私のケースでは、③が「”ヒトの人生が充実するコト“」なので、私達バンド演奏の提供先の聴衆の皆さま(=ヒト)が皆で楽しそうに唄って喜びを分かち合っている様子(=人生充実)がこのコトです。このヒト達が(唄ったあと)帰る際に私達に『また次回を楽しみにしています』と毎回言って下さり、参加を毎回人生のお楽しみの一環に組み入れて戴いているご様子が、私としては③の「貢献」の実現と思える状況です。

■①②③の3つとも答えが有れば → 吉!と呼ばせてください。

■①②③が全て同時に一連のコトとして行われていれば → 大吉!と呼ばせてください。

【例】私のケースでは、①「ハワイアン」で②「楽器演奏を活かす」ことで③「”ヒトの人生が充実するコト“」なので、私共のハワイアンバンドのカラオケ的演奏に合わせて参加者の方々が唄って喜びを分かち合っている様子を実現するのが何より嬉しいのです。丁度私の①②③が1つのコトとして重なり合った所に私の人生充実が有ったという例です。

・この例のように、皆さまが答えた①②③が重なり合ったら、その生業は継続的で永世的に楽しめることとなります。是非重なり合う①②③を見つけてみましょう!

・そしてそれがもしあなたの職業でしたら「あなたは天職に就けていて人生充実されてますね」と言えるかもしれません。

・職業に就いている時間は人生の多くを占めるのが常ですから、そこで①「ワクワクする分野、対象」の仕事に就けていて②「得意技」を活用し、また磨きをかけて、③「世の中に貢献したい“コト”」が実現できていたら、その状況こそが充実の人生と再認識できる筈です。

【例】私の仕事のケースでは、①「脳科学・心理学」の分野での経験知見を活かして、②「得意技」として(コンサルタントとして)ヒト(=中小企業の社員)を「支援する」ことで、③「貢献」として「”ヒト(中小企業の社員各自)の人生が充実するコト“(=楽しく有意義に働けている様子)」を実現できているコト、なのです。丁度私の仕事面での①②③が1つのコトとして重なり合った所に私の人生充実が有ったという例です。

***************

いかがでしたか。皆さまがより充実した人生の実現に向けて、今日の誌面での

① 「ワクワクする対象(分野)」

② 「得意技」

③ 「世の中に貢献したい“コト”」

を見つけ、実践活用されて、より充実の人生を継続されることを心から願っております。

◎ 関連セミナー等の機会提供のお知らせ ◎

もし、こういった事に関心がお有りで、「実際に自らの“人生充実”を見つける機会を持ちたい!」方は ビジネス未来&Co.にご一報いただければ、WEBでのオンラインセミナー等の提供ご相談が可能です。

皆さまがより充実の人生を手に入れられるようご支援しますので、皆さまのお問合せをお待ちしております。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。

(井上)

◆ウィル・スミス氏の平手打ち事件が社会問題に

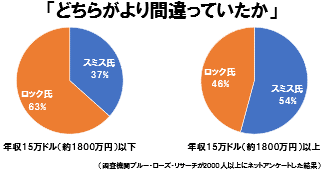

今年3月27日の米アカデミー賞の中で俳優ウィル・スミス氏が司会者のクリス・ロック氏に平手打ちした事件が、米国だけでなく日本でも物議を醸しました。賛否両論があるだけでなく、人種問題や国民性、年収による見解の違いに絡めるなど、ネット上でも様々な意見が飛び交ったことも記憶に新しい。

その後スミス氏は「衝撃的で苦痛を与え、許されない行為だった」と釈明した上で賞を主催する映画芸術科学アカデミーから退会する意向を明らかにし、「自身の行いに伴ういかなる結果も全面的に受け入れる」と表明。「アカデミーの信頼を裏切った」とも言及し、二度と暴力を振るわないとの意思を強調しました。また、アカデミーは今後10年間スミス氏が授賞式などに出席するのを認めないと発表しました。

◆怒りの感情を上手に相手に伝えることが出来れば…

私はこのニュースを知って、もしこの時にスミス氏が以下のような対応を取っていたら、事態は全く違う結果になっていたのではないかと思いました。

具体的には、

① ステージに上がる(これは一緒です)

② 発言したロック氏からマイクを借りる(その後のロック氏の冷静な振る舞いから、恐らくスミス氏から要求されればマイクを渡してくれたものと推測します)

③ 穏やかに「あなたは私の妻の障害をネタにジョークを言ったが、その言葉で妻は傷つき、私も強い怒りを覚えた。反省してこの場で謝罪してもらえないか?」と伝える。

もしスミス氏がこのような行動を取れていたら、ロック氏は素直に謝罪してスミス氏と和解し、妻は自分を守ってくれたスミス氏を誇りに思ったのではないでしょうか。また、それを見た人たちの多くは、冷静に謝罪を求めたスミス氏と潔く謝罪したロック氏の両者を、清々しい気持ちで称賛したと推測します。

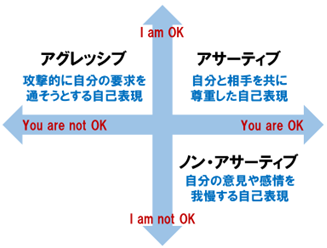

上記のような対応は“アサーティブ・コミュニケーション(またはアサーション)”と呼ばれるもので、自分もストレスを溜めず、相手にもストレスを掛けずに自分の考えや気持ちを上手に相手に伝えることの出来る(自分と相手を共に尊重した)コミュニケーションスキルです。

今回の事件はアメリカでの出来事ですが、日本人はアメリカ人以上にアサーティブな(アサーションを身に付けている)人は少ないのではないかと私は感じています。実際、コミュニケーション研修で受講者に尋ねてもアサーションという言葉を知っている人はとても少ないです。

私は、日本人に最も多いのは(自分の意見や感情を押さえて我慢してしまう)ノンアサーティブな人だと思うのですが、このタイプの人たちを(攻撃的に自分の要求を通そうとする)アグレッシブな人が牛耳る、更にはアサーティブな人を排除しようとする組織が、様々な不祥事を起こすケースは少なくありません。アグレッシブな人として記憶に新しいところではN自動車の元CEOやN大学の元理事長などのイメージでしょうか。

◆ポジティブ・クレーマーになろう

話は変わりますが、“クレーム”という言葉は一般的には“相手に対して苦情を申し立てる”という意味で使われています。日本ではクレームを言うために問題ないことでも問題を探し出して言いがかりをつける人をクレーマーと呼んでいますが、クレームの本来の意味は“自分に正当な権利があるものを請求する行為”です。

私は自称“ポジティブ・クレーマー”です。これまで様々な相手に対して色々な要求をしてきましたが、その際には下記の自主規制ルールを設けています。

- 客観的に見て、改善すべき内容であること

- 放置すれば課題が顕在化する恐れがある(または既に顕在化している)こと

- 改善や対策が公の利益にもなる(私利私欲のためでだけはない)こと

- 改善や対策が、結果的に相手のためにもなること

また、その際には以下の手順で冷静に交渉しています。(=アサーションスキル)

① 自ら名乗った上で(≠匿名)客観的な事実を伝える。

② そのために何が起きているか、起こり得るかと、それに対する自分の気持ちを伝える。

③ 具体的な改善策を提案 ⇒ 交渉 ⇒ 合意する。

④ 対応してもらえたら(合意を見いだせたら)お礼を言う。

その結果、これまで100%に近い確率で要求に応じてもらえ、それが叶わない時も、多くの場合こちらが納得できる理由をきちんと説明してもらえます。

そんな体験からも、今回の事件でスミス氏にはアサーティブな対応をして欲しかったと思った次第です。

◆我が身に置き換えて今後に活かしたい

話を戻しますが、誰でも愛する家族を傷つける言葉に対して怒りの感情が湧くのは自然なことだと思います。しかし暴力に訴えることは許されるものではありません。そういう時こそ、怒りを抑えて冷静に対応出来る人でありたいと思います。

(田村)

前回の私が担当したコラム(#071)で、日本発のEVの充電規格であるCHAdeMOのガラパゴス化の懸念について記載しましたが、皆さんも「ガラパゴス化」ってよく聞くと思います。日本での「ガラパゴス化」について調べてみました。

■「ガラパゴス化」とは?

ガラパゴス化とは、日本市場で製品やサービスの最適化が著しく進行すると、外国の製品との互換性を失い孤立して取り残されるだけでなく、適応性(汎用性)と生存能力(低価格)の高い製品や技術が外国から導入されると、最終的に淘汰される危険に陥るという、ガラパゴス諸島の生態系になぞらえた警句【ウィキペディアより引用】です。ガラパゴス化した典型的な例として、必ず携帯電話があげられますが、下図のように他の業界でもガラパゴス現象は見られるようです。

NRI未来ナビ(野村総合研究所)より抜粋

これらのガラパゴス化した製品・技術の共通点は、日本国内のカスタマーニーズや自然災害等に対応している間に、世界でも高い技術力を持っているにも拘わらず、知らず知らずのうちに仕様・性能・コスト・品質の点で世界の競争から落ちこぼれてしまってガラパゴス化してしまった、というところです。

更に、調べていくうちに驚いたのは、工業製品だけでなく、日本社会、ビジネス、文化についてもガラパゴス化と捉えられている事例があることです。例えば、新卒一括採用、学校の4月入学、ハンコ文化、英語教育、日本食、多機能トイレ、サンドイッチ等々。更には日本の治安まで“ガラパゴス現象”と捉えられていることには本当に驚きました。ガラパゴス化=ネガティブイメージを抱いていましたが、これらの事例は日本の社会・文化そのものであり、“ガラパゴス化は悪いことなのか?”という疑問を感じて、更に掘り下げてみました。

■「ガラパゴス化」とは悪いことなのか

今回の「ガラパゴス化」を考えている間に、当初のものづくりやビジネスの分野で使われるネガティブなイメージ一を持つ「悪いガラパゴス化」だけでなく、私は日本の社会・文化に見られる「良いガラパゴス化」にも気づきました。

元々、日本は島国で、本家のガラパゴス諸島ほどではありませんが、四方を海で囲まれ、地理的だけではなく、歴史的にも江戸時代の2百年にもわたる鎖国によりガラパゴス化し易い環境にありました。更に、勤勉で生真面目な国民気質で「良いガラパゴス化」し易い素地が十分にあったのだと思うようになりました。逆に、他国より優れているという観点から、日本からガラパゴス化した製品・技術が生まれなくなったときは、日本の成長の危機だとも考えるようにもなりました。

■「悪いガラパゴス化」は「良いガラパゴス化」になれる

コンシューマープロダクトではまだまだ難しいところではありますが、技術だけでなく品質を求める“人命に係わる分野”では、十分に逆転する可能性を日本は持っていると信じています。

技術(仕様・性能)や品質に優れるがコスト(初期投資)が高くて国際競争力を失っていると思われるものづくり分野の「悪いガラパゴス化」でも、タイミングと売込み方次第では、「良いガラパゴス化」に出来ると考えています。特に、「安かろう、悪かろう」のものづくりに負けていた分野では十分巻き返しが出来ると思いますし、実際にそういった事例が見られます。日本の高速鉄道(「新幹線」で世界的に有名)の売り込みです。

日本の新幹線は、日本の「良いガラパゴス化」の代表例だと思います。目先の安さや好条件につられて契約したもののその後がうまくいかず、日本の高速鉄道にしておけば良かった、という事例が最近出始めていて、タイミング的にも機が熟してきていると感じています。米国・インドでは建設中、台湾・英国では既にその実力を遺憾なく発揮している例も見られます。日本の新幹線の場合、初期投資は高く競争力は劣るようですが、現地化の促進、技術力の高さからくる工期の順守、品質の良さからくる故障の少なさからの稼働率の高さ、修理頻度低減等、ライフサイクルコストで提案していければ逆転できる良い例です。

■日本の社会・文化に見られる「良いガラパゴス化」

日本はアメリカに占領されるまで、アジアでは数少ない他国に占領されなかった国のひとつでした。私はその理由のひとつは日本社会の“良いガラパゴス”によるものと思っています。それは「武士と職人(気質)」です。武士はその勇敢さと職人が造った刀で元寇を跳ね返し、戦国時代には一騎当千の強者の武士と職人が造った当時世界最多の火縄銃が抑止力となって占領を諦めさせた、と理解しています。日本の社会・文化に見られる良いガラパゴスは、外国に影響されることなく、これからも堅持していきたいし、堅持していって貰いたいと強く望んでいます。

(片岡)

グローバル時代となり、最適な産地から世界中に物品が流通するのが昨今の流れですが、新型コロナの流行など世界中に影響を与える事態が起きると日本にも当然ながら影響が出てきます。同様に、ウクライナ進攻のような有事が世界のどこかで起こると影響が世界に広がります。そして日本にも。その影響を小さくするためには、資源のない日本は自給自足が必要であり、リサイクル技術を磨く必要があると感じます。

では、今回は「ケミカルリサイクル技術」について勉強したいと思います。私がこのコラムを前回担当した時に述べたのは「プラスチックリサイクル」でした。今回のリサイクル技術は主に衣類のリサイクルについてです。少し畑は違うのですが、リサイクルの知見を広めるには良い材料かと思います。

ケミカルリサイクルには、以下のような種類があります。

●原料・モノマー化 → 廃プラスチックを原料やモノマーに戻して再利用

●高炉原料化 → 廃プラスチックを高炉で還元剤として再利用

●ガス化 → 廃プラスチックをガスにして科学工業で原料として再利用

●油化 → 廃プラスチックを油に戻して再利用

こんな感じで簡単におさらいしたところで、以下の記事を一部引用して要約します。

2020年11月26日掲載 Yahoo JAPAN SDGs (掲載当時Gyoppy)からです。

============

■「この技術で、戦争をなくせる!?」日本にあった!石油の奪い合いを止めるリサイクルの仕組み■

日本環境設計株式会社において、三つのケミカルリサイクルの技術開発を行ってきた。

① 衣類などの綿製品からバイオエタノールをつくる

→ コットンからバイオエタノールを作る技術を生かし国内初の国産バイオジェット燃料を開発し、JALの定期便で使用。 <リンク:JAL企業サイト>

② 携帯電話のプラスチックを熱分解し、再生油をつくる

→ 使用済み携帯電話を熱分解し、プラスチック部分から再生油を製造し、内部の金属率を高め、使い終えた携帯電話から貴重金属をとりだして東京五輪の金・銀・銅メダルを製造するなどしている。

③ 化学繊維やプラスチック製品からポリエステルを再生する

→ 衣類などの化学繊維のポリエステルを分解し、石油由来と同じ品質のペレット(ポリエステルの原料)を作ることに成功。ポリエステル100%の服であれば一着からほぼ一着の服を作ることが可能となった。ポリエステルを分子レベルで分解し、不純物を取り除いてから再びつなぎ合わせている。一度モノマーに分解し、再度ポリマーにしている。

上記の技術を組み合わせることで、衣類やプラスチック製品を再生利用して循環させることが可能となる。また、衣類に関しては、特定の繊維を対象にすると一着の服からほぼ一着の服が再生できるそう。

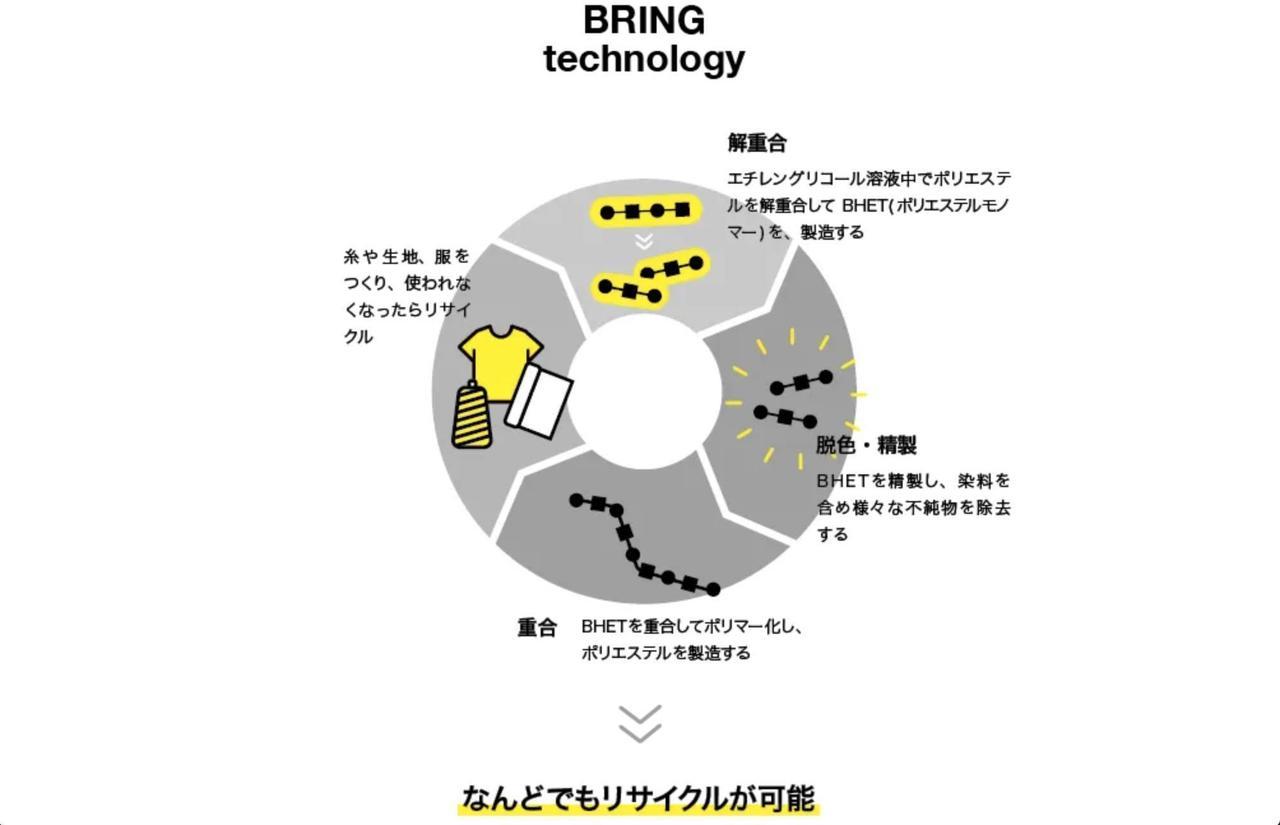

この図は、プラスチック製品からPET素材やポリエステルを再生する技術を表現したもの。

従来難しかったケミカルリサイクルの技術開発を行ったこと。【出典:同記事】

更に日本環境設計株式会社は、技術力だけでは循環型社会を実現できないと考え、「リサイクルの仕組み」を構築した。

① 衣類のリサイクルに着目。衣類のリサイクルに着目した理由は、

A) 消費者に聞き取りした結果、繊維・衣類を最もリサイクルしたい。

B) 日本では年間の衣類廃棄量は100万トン、カーテンも含めると200万トン。

(ちなみに家電リサイクル法で処理される大型家電の廃棄は年間60万トン)

② サイクルのための衣類の回収は、

A) 消費者に聞くと「お店」という意見が多いため、店頭に回収箱などを設定して回収する。

回収には、良品計画、スノーピーク、アダストリア、大丸・松坂屋など国内大手企業が参加。

B) リサイクルから再生→流通→販売を回すための仕組みを構築し運用。

【出典】 同記事より

============

技術開発が重要なことは勿論、多くの人がリサイクルに気軽に参加できる仕組みを作ったことが更に重要だと思います。衣類や繊維などは、燃えるゴミで出したらリサイクルできませんからね。石油を燃料として利用したらリサイクル不可です。しかし、プラスチックや化学繊維などの何らかの原料として利用したものは、ケミカルリサイクルにより原料に戻して再利用する。このサイクルを回せるような資源の有効利用が、資源のない日本にはより必要な技術かと思います。

私は昭和30年代生まれで、両親からは「物を大事にしろ、出された食べ物は残すな」と言われて育ったからか、それともそんな時代だったのか、自給自足やリサイクルには格別の関心が湧きます。

ケミカルリサイクルは自給自足ではありませんが、俗にいう「都市鉱山」の活用のような資源の有効利用に繋がります。繊維だけでなく樹脂部品なども原料・モノマー化ができるような技術開発が進めばと思いますし、日本環境設計株式会社の持つこのような技術と仕組みの構築が今後は他の分野でも重要だと思います。

(梅原)

4月になって、私に「年金請求書」、妻に「年金請求手続きのご案内」(知る人ぞ知る大きな緑封筒に入った大事な書類)が送られてきました。そんな出来事から、今回は年金について取り上げてみます。

まずは、「年金請求書」なるものに関する簡単な質問です。

○でしょうか、×でしょうか?

〔前提〕年金の繰り上げ支給を受けていないとします。

第1問;「年金請求書」(葉書)を提出しないと、65歳から自動的に年金が支給される。

第2問:年金の受給開始時間は、65歳から70歳までを自由に選択できる。

第3問:年金の受給開始時期を66歳以降に繰り下げた以降、受給を開始したいと考えた場合、その手続きは、必要な書面を郵送するだけでよい。

<答え>

第1問:×

逆ですね。「年金請求書」(葉書)を出さないと、年金は受給できません。パッと見ると、繰り下げの希望を意思表示するための葉書のようにも見えますが、受給を開始したい方は、忘れずに葉書を投函しましょう。

第2問:×

これまでは、70歳まで繰り下げが可能でしたが、2022年4月から法改正により75歳まで可能になりました。

第3問:×

これは私も初めて知ったのですが、必要な書類を整えて年金事務所に行って手続きをする必要があります。65歳での受給手続きは、葉書を1枚返送するだけと簡単なのですが、以降は年金事務所に行かないといけません。その時が来たら、このことは皆さん忘れずに!!

皆さん、いかがでしたか?

以下に、年金関連する新聞記事の一部を集めてみました。一読いただければと思います。

4月9日付けの日経プラスワンからの引用です。

============

2022年度から高校の新学習指導要領が始まった。

資産形成も学校で教える時代。真に必要な「お金の知識」は?

ファイナンシャルプランナー(FP)など専門家が選んだ。・・・(中略)・・・・

日本に住む20歳以上60歳未満が原則、加入する国民年金。「若い世代には『どうせ将来、自分たちはもらえない』と保険料を払わない人もいるが、払わない分だけ貯蓄するわけでもない。目先の負担を避ける口実に年金不安を持ち出す例が多い」(森本幸人さん)という指摘が目立った。

年金の本質は人生の様々なリスクに備える保険だ。「老後に備えるにも何歳まで生きるか正確にはわからない。終身で生活を支える公的年金は長生きリスクへの重要な備えだ」(星野卓也さん)。また、「老後だけでなく、病気などで障害が残ったときの障害年金や家族の働き手が亡くなったときの遺族年金など現役時代を支える保障もある」(深野康彦さん)。

保険料を払えない場合は免除や猶予の制度もあるが、知識が不十分なままでは「安易に使ってしまいがち。後で保険料を追納する仕組みがあることも先に知っておきたい」(竹下さくらさん)。

(10代で学びたい「お金の知識」(何でもランキング)2022/04/09 日経プラスワン)

============

今回の記事では、2022年度からの新学習指導要領の開始に際して、専門家18人に「10代で学んでおきたいお金に関すること」に重要度に応じた順位をつけてもらっています。

皆さんに、もうひとつ質問です。

以下の項目の中から、選ばれたTOP3は何でしょうか? 対象は10代ですよ。

「税金、年金、奨学金、金利、株式、健康保険、インフレ/デフレ、給与明細、リボ払い長期、長期投資/分散投資」

<答え> 1位 税金、2位 年金、3位 奨学金 以下、上記に書いた順番です。

この中で「リボ払い」だけは、他の項目に比べて異質な感じがしますが、私が「ファイナンシャルプランナー」の講習を受けた際も、講師の方がリボ払いの仕組みは、しっかり理解しておくこと強調されたいたことを思い出しました。

さて、以上は10代に向けた話でしたが、一方、年金世代に関してはどんな状況にあるのでしょうか。

============

2022年度の公的年金額は前年度から0.4%の引き下げとなった。減額は2年連続で、前年度(マイナス0.1%)より下げ幅が大きくなった。一方で年金から天引きされる社会保険料などの負担が増しており、額面通りに受け取れるわけではないことも知っておきたい。(中略)今回は賃金がマイナス0.4%、物価がマイナス0.2%だったので賃金変動率が採用され、新規も既存も年金額はマイナス0.4%となった。

(公的年金、続く実質目減り――社会保険料の負担も重く(トップストーリー) 2022/04/02 日本経済新聞 朝刊)

============

現役世代の賃金のマイナス影響を受け、我々の年金が減額されるに至っています。

今後、年金は介護など社会保険料の増加で一段の抑制が見込まれており、これから年金を受け取る人は長く働くなどして年金本体を上積みしたり、年金開始を繰り下げて年金増額を図ったり、運用で蓄えを増やしたりして老後に備えることが大切です。私も、妻の年金を含めて年金受給時期をどうするかを熟慮しているところです。

以上、今回は年金について少しだけ触れてみました。

皆さん、これを機会に年金について考えてみませんか。

(林)

キャラクターと1対1でビデオ通話ができます。オンラインだからこその没入感でびっくりするくらいの感動だそうです。2分間4,000円ですが大人気となっています。

サンリオエンターテオメントが運営する「サンリオピューロランド」はコロナ禍の直撃を受けました。それまでは順調に業績を伸ばしてきました。そのためのコンテンツづくりのサイクルも形成されてきました。それがガラガラと崩れてしまったのです。

新たな戦略を余儀なくされたサンリオエンターテイメントは、未来的戦略として“メタバース”対応を始めました。Web3.0対応と言われるものです。

また、コロナ禍の中、従業員からは「どうせ・・・」という言葉が多くなりました。これでは全く進歩できないと感じた社長の小牧氏は、「どうせ」は期待の裏返しと理解して「やってみよう」に読み替えて対応を始めました。大きな方向性は2つ、園内・園外両面で楽しんでもらうこと、そしてもう1つは大人女子のテーマパークに変わることでした。

では、どのように変革を始めたのでしょうか。テーマパークでお客様に満足していただこうと考えた時に、そこの従業員が満足していなければお客様に満足を提供することはできない、と考えて行動が始まりました。

1つめは、出勤時の朝礼。当たり前の事とはいえ、出勤時間の異なるシフトがあり、1日に朝礼が10回を超えることもあるそうです。そこでは10分間くらいの実務的なミニ研修を行います。スタッフがスキルアップを実感できるミニ研修を毎日続けます。2つめは従業員用トイレの改修でした。トイレをきれいにしておくことの効果の数値化はできませんが、社員のモチベーションの向上につながっています。

これらを続けて半年、お客様のネット上の反応にスタッフが暖かいという言葉が見られるようになってきました。社員の提案で「どうせ」を「やってみよう」に変えてひとつひとつ実施してきたこととの合わせ技だったのでしょう。

============

★ 「どうせ」を「やってみよう」に意識改革するためのトップが取る方策

● 従業員の満足度向上のための具体的取り組み

●トップがまず「どうせ」から脱却し、提案されたものは「やってみよう」と考えること

● そのためにも、まず共感・傾聴すること

総称して「お母さん型リーダーシップ」といい、対話を大事にして、組織内で起っていることに敏感になることが必要と考えたとのことです。

★ 今後の展開

女性役員30%目指すということです。これができる新しいリーダー像を作っていく必要があると考えているとのことです。

============

ぜひ、自社の業態や製品・サービスに置き換えて考えてみていただければと思います。

(東出)

お気軽にお問合せください

お問合せやご相談のご予約

ビジネス未来&Co.では、事業開発やビジネスコンサルティング等に関するお問合せや相談予約を専用フォームで受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。

を開設

(2025年4月活動分より)