事業開発、ビジネスコンサルティング、教育・研修なら “ビジネスみらいアンドコー” へ

コラム 『ビジネス未来』

バックナンバー ⑤ 2021/10/5 ~ 2021/12/28

タイトル

#062 2021/12/28 創業者が夢見た「売上高10兆円」

#061 2021/12/21 位置取り戦略の功罪

#060 2021/12/14 もうすぐ、クリスマスです

#059 2021/12/7 GM “Bolt” の発火事故を考える

#058 2021/11/30 理科教育の課題

#057 2021/11/23 スキルシェアサービスの運営

#056 2021/11/16 新しいビジネスの創造

#055 2021/11/9 環境問題 ~オゾンホールの現状~

#054 2021/11/2 第五波はなぜ急激に減少したのか?

#053 2021/10/26 クルマが空を飛ぶ世界 ~その2~

#052 2021/10/19 国内初のSDG’sでの新規上場株式

#051 2021/10/12 災害報道に見る情報の“量”と“質”

#050 2021/10/5 脱炭素社会

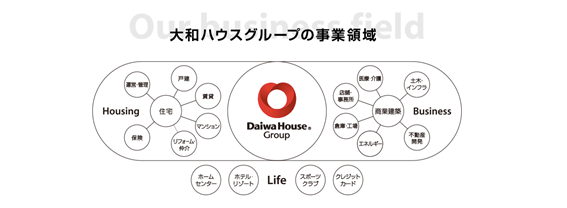

大和ハウス工業はここ20年間で売上高が4倍の4兆円超になりました。家づくりを従来の職人の腕に依存する在来工法から、工場での作業比率を高めた工業化住宅を目指して創業された企業です。創業から100周年を迎える2055年に売上高10兆円を目指しています。

大和グループは生活に直結した事業での拡大を図っています。そのために必要な会社をグループで持ち続けています。得意でない分野の会社はありません。いま東芝が会社を分割して独自性を高めるのは企業価値を高めるには必要かもしれません。しかし、大和グループは、同じグループにいることでシナジーがあるなら、その道は選択しません。どちらかというと子会社を上場廃止して集合させているとのことです。

これから10兆円を目指してどのように社内を推進していくのでしょうか。

明快な将来像と従業員への役割期待、明快な事業ドメイン、明快な人材育成方針。

キーワードは『明快』でしょうか。

【出典】 大和ハウス工業 HP

“明快な将来像”は、売上高で10兆円。そして向かう道の正しさを実績が裏付けています。“明快な事業ドメイン”は、安易な買収を行うのではなく、生活インフラ会社として必要な事業の拡大に限定されています。“明快な人材育成”では、2021年に120億円かけて奈良に研修施設をオープンさせました。今年の新入社員には「君たちが経営者になる時が10兆円の売り上げ達成時期だ」と意識づけしているということです。

これらの施策の一方で今年8月に45歳以上を対象に早期退職の募集も開始しました。これは“流出するくらい優秀な人材を輩出できる良い会社になろう”という意思表明だということです。もうひとつ加えれば、「課題に正対する」という姿勢でしょうか。ラガーマンである社長らしい言葉にも聞こえますが、課題から逃げずに正面突破する姿勢が「明快」という言葉につながっているように感じます。

============

■ 「明快」な会社の3つの考え方

● 明快は将来像の提示と社員への役割提示

● 明快な事業ドメイン

● 明快な人材育成方針

3つの考え方が、目標値、活動と投資に「明快」につながっていることが達成を確かなものにしているように感じます。

■ 今後の展開

ここ数年大和ハウス工業は不祥事が続きました。現社長はこれを乗り切ることが私の役割だとつくづく思ったそうです。これも「課題に正対」でしょう。米国でのM&Aもひと段落しました。国内では大型物流施設の建設にも参入し、低価格ではない“ハウスメーカーならでは”の提案で勝利を続けています。いよいよ発展基調に入ってきているようです。

============

ぜひ、自社の業態や製品・サービスに置き換えて考えてみていただければと思います。

(東出)

今年もあと10日で大晦日。コロナ禍で閉塞的な生活が長く続き、その為にパターン化した生活になって、例年より一層速い時間の流れを感じているのは私だけではないかと思います。メンバーが週で交代しながら発信してきたこのコラムも、私の番はこれが今年最後になります。今年の後半は自動車・自動車部品業界の“EVシフト”に向けた動きが一層活発になりました。そんな中、原材料系の記事が少なかった印象を持っています。この年の瀬に来て“気になる記事”がありましたので、今回はそれを取り上げて展望してみたいと思います。

■韓国の現状

12月18日に朝鮮日報が 『快走する韓国製バッテリー、中国の原料がないと作れない』 という記事を上げました。要約すれば…

・大手3社によるEV向けバッテリーの受注残高が約500兆ウォン(約48兆円)

・重要材料は大半を中国に依存。サプライチェーンの安全性が低く、産業全体が揺らぐ恐れ

・中国はEV向け電池の重要素材である正極材料、負極材料、分離膜、電解質の市場を掌握

・韓国は中国から原材料だけでなく、それを加工した中間材も輸入

・中国への依存度を抑えなければ、価格変動リスクに対応することが難しい

・原料調達先を多角化し、素材産業を育成すべき、と注意喚起

といった内容です。完成品以外は中国製ばかりという製品構成になっていることを危惧しています。記事には具体的な数字もあるので、日本の現状と似たところ、逆にリスクが大きいところが感じ取れると思います。

■自動車業界の見立てに甘さも

以前から、自動車業界は「電池Packの製品形態」のバッテリー価格で「1キロワット時当たり100ドル」を旧来のエンジン車両を置換する目標値として掲げてきました。過度な集中と原材料メーカーの価格戦略の結果、シェアの偏りが完成製品のコスト構造に及ぶまでビジネス全体への影響を既にもたらしていると言えるでしょう。欧米の自動車メーカーは2030年までにバッテリー価格の80ドル実現の目標を表明していますが、その見通しは楽観すぎるかもしれません。そもそも、EVが出始めた時からこの材料系、特に当時はリチウムなどのレアメタルで話題になっていたことですし、今に至っては銅などの身近な金属もその仲間入りをしてしまった訳で、“何を今更…”と感じない訳でもありません。新興企業が仕掛けた位置取り戦略によって市場が大きく発展したことは間違いないところですが、それを受けてEVメーカーやバッテリー企業がシェア確保に血道をあげなくてはならなくなったことが今の状況を引き起こしていると受け止めています。その結果として、「得たい結果:低コスト」の反作用として起こる当然のリスクとして各社は認識していたハズなのに、実際にその対応策・対抗策が出来ている企業は少ないように思えます。つまり、この業界の合従連衡の“第二弾”はそう遠くないうちにやってくると考えて“打ち手”を検討すべきでしょう。

■レアメタルを離れた電池開発の行方に注目

皆さんも認識されているように、日本は資源がなく原料は輸入に頼りますが、材料加工さらには半完成品まで手掛けるメーカーが頑張っていて、確かな技術力と国内外メーカーへの販路をしっかり確保して闘っています。この分野に限らず、「日本は材料系に強い」と言われるのは材料を手掛けるケミカル企業の頑張りの証明です。この原材料問題に真摯に向き合っていた企業や研究機関から新しい電池技術・原材料技術の提案が次々と出てきています。いずれも「資源量」を意識したものですが、開発・実用化が進む「全固体電池」や「半固体電池」、最近話題になった「リチウム硫黄電池」・「ナトリウムイオン電池」など、アプローチは様々です。特にナトリウムイオン電池はレアメタルフリーのものが既に提案されてきたので、今後の展望も期待したいところです。

来たる2022年。政治も経済も穏やかに落ち着きを取り戻せるか気掛かりな点はありますが、常に“機を見るに敏なり”で活動していきたいですね。「待たずに、前に出る」、「課題は手前で捌く」とアグレッシブで。もちろん私たちも皆さんの期待に応えられるよう頑張っていきますね。

(鯨井)

筆者自宅のクリスマスツリー

亥の子さん

【出典】今治の重松建設(株)のHPより

皆さん、もうすぐクリスマスですね。クリスマスと聞くと、クリスマスプレゼント、クリスマスケーキ、クリスマスパーティとか、楽しい時期がやってきたと思うのは私だけではないはずですよね? 私はクリスチャンではありません。むしろキリスト教は、植民地政策、異教徒との戦争、聖職者によるハラスメント等があり、私は厳粛なクリスマスとは縁はありません。ただ、飲み会や食事会等、仲間とか家族が集う良い機会なので、皆さんもクリスマスはWelcomeではないでしょうか。

我が家も12月に入るとクリスマスツリー(写真)を飾り、飾り終わったら年賀状作成、と年末を感じた時、私の季節感は西洋化(米国化)してしまっていることに最近気づきました。

そこで、小さい頃と最近の年末を感じさせてくれる行事/イベントについて、考えてみました。

私は瀬戸内海の小島で生まれ、10月はお神輿のお祭り、11月は「いのこさん」(亥の子さん*1)、12月はクリスマスケーキ(と言う行事だと思っていた)が季節の移り変りを感じる行事でした。

【注】*1; 万病除去・子孫繁栄を祈る子供たちが祈って貰いたい家の前で、竹笹か石で地面を搗いて回るお祭りのこと。ネットに載っているのにも驚きです。

それが、最近は、有名なお祭りとか行事の少ないところに住んでいることもあり、10月はハロウィン、11月はThanksgiving Day(日本のお盆に近い行事で、親族が集まるので、大移動がある)、12月はクリスマスにかこつけて、家族でポットラックパーティと米国化していました。

クリスマス以外は、1980年代の後半に米国に駐在していた時に知ったイベントです。

写真のクリスマスツリーは、高さ2m近くあり、照明のフィラメントバルブ、オーナメントも当時購入したもの。かなり傷んできていますが、孫たちを引き寄せるために修理しながら毎年飾るようにして、季節の移り変りを楽しんでいます。(片付けも大変ですが)

ちなみに、現代のクリスマスツリーの由来をご存じですか。

諸説ありますが、一例を紹介します。(efloraのHPのクリスマスツリーの由来より)

1) ツリーにクリスマスの装飾を始めたのは、15世紀、南ドイツのフライブルグで、救貧院に飾られたモミの木に、町のパン職人がフルーツやナッツ、焼き菓子を飾ったのが、最初のクリスマスツリーではないかと言われています。

2) 16世紀に入り、宗教改革で高名なマルティン・ルターが、常緑樹の枝の間から見える星空の美しさに感銘を受け、装飾を施したツリーを教会に設置したという説もあります。ルターはロウソクで星を表現し、イルミネーションの由来となったようです。

3) 日本で最初にクリスマスツリーが飾られたのは1860年、プロイセン王国公館です。その後、横浜の明治屋が、1886年12月7日、日本初のクリスマスツリーを飾り、12月7日は「クリスマスツリーの日」に制定されました。明治屋は1900年に東京・銀座に店舗を移設した後も、毎年クリスマスの飾りつけを行い、明治屋のイルミネーションでクリスマスの認知度が高まり、民間に浸透していきました。

今回、クリスマスツリーから季節感を感じさせる行事/イベントについて振り返りましたが、今まで当たり前過ぎて気付きませんでした。では、何故いま気付いたのかと考えると、コロナ禍によって中止、延期を余儀なくされた季節感を感じさせる沢山の行事/イベントがあったことに思い当りました。

1) 伝統行事;お祭り、花火大会、冠婚葬祭

2) 毎年の学校の定例行事;運動会、遠足/修学旅行、学芸会/文化祭

3) 毎年恒例の音楽、スポーツ行事;コンサート、演奏会、リーグ戦、地方大会から全国大会(野球、バレーボール、全てのスポーツ)

4) 身近な行事;家族、仲間でのバーベキュー、飲み会、歓送迎会、家族パーティ

日本には素晴らしい四季があり、行事/イベントがなくても四季を感じることは出来きますが、その四季に彩を添える行事/イベントは、公私ともに必要です。それが人々の生活にも彩を添え、明日への活力の元になっていると気付くと、今更ながら、“憎き新型コロナウィルス”と思わずにいられないのは私だけでしょうか。日本の伝統や文化を守っていくためにも、新型コロナウィルスの早期終息を願わずにはいられません。

(K)

いきなり話は横道に逸れますが、新型コロナは収束に向かっているように見えます。ワクチン接種も約一億人に達していて(2021年11月下旬)、そして飲食店の時短営業も解除するそうです。めでたしめでたしです。

【新型コロナ: 東京や大阪、飲食店の時短解除 25日から通常営業可能に 〔日本経済新聞(nikkei.com) 2021/10/25〕】

ただ、例年ならばインフルエンザの季節です。冬季にコロナウイルスも活性化するのではと、巷では言われています。本当に新型コロナ対策を緩和しても良いのでしょうか? 前回のコラムで書きましたが、感染者の減少の理由もわからないのに、時短営業を解除とか・・・。 個人的には、ワクチン接種に加えて、相変わらずのマスク着用、手洗い、うがい、三密回避が減少の要因であろうと思いますから、対策緩和は妥当な判断だと思っています。しかし政府の委員会では感染者の減少要因がつかめていないというのに・・・。つい一言いいたくなってしまいましたwww

今日のコラムは、少し前に話題となった米GM社の電気自動車 「Bolt」 の電池の事故に関することです。と、ここで以前にシリーズハイブリッド車(GM社は電気自動車と言い張ってましたねwww)として発売されたGM車も「ボルト」だったと思い出し、調べてみたら「Volt」だった。紛らわしいwww

さて、GM Boltのリコールの概要です。日経クロステック:『GMのEVに相次ぐ発火、原因名指しのLGに巨額賠償の試練』2021年9月3日掲載記事-「GMのEVが火災でリコール 日本勢にも影響か | EnergyShift (energy-shift.com)」 を一部要約して引用します

「Bolt」は、2016年から生産開始されたBセグメントのハッチバック車で、採用されているバッテリーは韓国製で容量60kWh。

2017年から2019年に製造した5台で火災が発生。調査の結果、「バッテリー起因による火災の発生」でした。充電時に100%まで充電すると火災が発生!!!

対策としてソフトウェア修正により充電を90%へ抑えるように改修。しかし、それでも火災が発生。(少なくとも2件) そしてリコールに。

当初のリコール対象は、2017年型から2019年型までのBolt : 68,667台でした。しかし、その後状況が変わり、後に販売された最新型でも異常が発生することが判明。リコール対象に2022年型まで含めると総計約14万台に。更に販売休止となりました。

既販車に対する当面のリコール対応は次のようです。

① 充電上限を90%へ変更

② 可能な限り使用後は都度充電し、充電残量が27%未満とならないこと

③ 充電完了後は屋外に駐車し、一晩中充電したままにしない。

一言で言えばとんでもなく面倒臭い対策ですwww

===============

バッテリーによる火災の原因として、バッテリーセル内の異物による内部短絡などや、電池の充放電などの制御も関係すると思われますが、リコール当事者のGMと電池メーカーのLGでは発火の原因について認識が異なっています。GM側は電池メーカーLGの電池に問題があると公表、一方でLG側はGMと共に原因究明中と発表しています。なぜ自動車会社と部品メーカーの足並みが揃わないのか?とツッコミを入れたくなりますwww

二次電池の発火は、他メーカーでも発生しています。現代自動車のEVやVWのEVなどです。また、パソコンでも発火などでも過去に事故がありバッテリー交換をしていたことを覚えている方もいると思いますし、スマホでも発火するという事故も発生していました。まだまだリチウムイオンバッテリーは、このように扱いを間違うと、発火などの危険性を孕んだ製品であり、開発時に安全性の確認をきちんとしておかないとこのような事故が発生する可能性があるということだと思います。

全車EV化などと言っている世界の自動車メーカーは大丈夫なのでしょうか?

日本製のEVでは発火するという事例は発生していませんが、Co2排出削減はEV一本脚打法ではなく、水素エンジン車やFCV(燃料電池車)開発などと合わせ、Co2排出抑制達成のためにはリスクを分散することが必要だと思います。

※ 後 記 ※

今回の不具合ではリコール費用が2000億円(⁉)と言われています。恐らくバッテリー交換を想定していると思われますが、発火の原因究明が出来ていないのですから、根本的なリコール対策にならない可能性があると思います。きちんとした原因究明が最優先でしょう。

(U)

先日、日本の教育に関する話を聞く機会がありました。今回は、日本の教育、特に理科教育について取り上げてみます。

まずは、皆さんに「教育に関するOECDにおける調査結果」に基づいて質問です。○でしょうか、×でしょうか?

(出典:OECD“Education at a Glance 2017”, “Education at a Glance 2021”、 日本教育新聞2021年9月27日等による)

第1問: 初等教育から高等教育までの教育機関に対する支出のGDP比をOECD諸国で比較すると、日本の割合はOECD平均より高い。

第2問:25-64歳で、教育機関で学ぶ人の割合をOECD諸国で比較すると、日本の割合はOECD平均よりも多い。

<答え>

第1問:×

2018年は加盟国の平均支出がGDPの4・9%だったのに対し、日本は4%で、教育機関への支出がOECD平均を下回っており、日本はOECD加盟国の下位25%にある。

第2問:×

日本の割合は2.4%と、英国の16%、アメリカの14%、OECD平均の11%と比較して大きく下回っている。他国と比較して大学等に戻って学び直すという習慣が定着していない。

この2点から言えるのは、教育を受けさせる側も、教育を受ける側も教育に対する意識がOECD加盟諸国に比べ低い、また教育を受ける環境も十分ではないと言えるのではないでしょうか。

以下に、関連する新聞記事を一部集めてみたので紹介します。一読いただければと思います。

(引用:2021/8/11、9/25、10/12付けの日経新聞,朝日新聞から)

===============

■結果系:科学研究力の低下

「注目度が高い科学論文の数で、中国が米国を抜いて初めて首位となる一方、日本はインドに抜かれ、2桁台の世界10位に転落した。文部科学省が10日発表した「科学技術指標2021」などでわかった。日本は国内での研究力の低下に加え、国際共著の論文も欧米に比べて伸び悩んでいる。(中略)とりわけ環境・地球科学、工学、計算機・数学の分野で低かった。日本の研究力の低下の要因として、研究時間の減少や博士課程進学者数の減少などが指摘されている。」

(注目度高い論文数、中国が初の首位 日本は10位に転落:朝日新聞デジタル2021年8月11日)

■要因系:理科系教育に関する意識

「国際的な調査からは少し気がかりな結果が報告されている。一つは国際教育到達度評価学会(IEA)による2015年の国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)だ。小学校4年生の保護者の算数・数学と科学に対する姿勢を8つの質問から調べたところ、日本は否定的な回答が突出して多かった。(中略)日本では親世代の18%が理数系の学びが大切であるとは考えておらず、それが国際的に見て極端であることにも気づいていない。」

(理科教育の課題――中山迅・宮崎大学教授、「科学とは」授業で欠落、教科書を絶対視、人材育成の土台に不安:2021/10/12 日本経済新聞 朝刊)

■対策:学ぶ意欲や関心の醸成

「「安定的な電力をもたらすため、発電所ではこの大きなタービンを回しています」――。三菱重工業がロケットや発電設備など、自社製品を紹介する三菱みなとみらい技術館(横浜市)。コロナの感染拡大前に小中学校など年間700を数えた訪問団体が消失し、「集客」から「発信」へと役割を移している。(中略)今年5月から小学生向けに理科実験やクイズのライブ配信を始めた。全国の親子から「みんなと一緒にできてよかった」「大好きな乗り物でSDGs(持続可能な開発目標)に興味がわいたようで親としてうれしい」との反響が上がった。

(「学び」発信、企業が知恵 コロナで社会科見学激減 実験・クイズを生配信 適切なゲーム遊び解説 2021/9/25 日本経済新聞 夕刊)

===============

日本の教育、特に理科系に関して、結果系、要因系、対策という視点で捉えてみました。皆さんは、どんな印象を持たれましたか。私自身は、最後の記事にある「理科実験」に目が留まりました。ライブ配信により今まで経験できないような実験を提供することも、子供たちだけでなく親御さんの興味を醸成する上でも、大変有用な手段でしょう。しかし、リアルに自分の手を動かし、リアルに五感で感じる体験や理科実験も重要ではないかと思っています。今、そのために、何か出来ることは無いかと考えています。

皆さん、この国の未来へ向けて、何が出来るかを考えてみませんか。。

(H)

「ギグワーク」という働き方が少しずつ浸透してきた様に感じます。専門的だけど一回限り発注したい、継続的ではない仕事を頼みたいなど発注側のニーズに応えています。受注側もサービスを自分の都合の良い時だけ、都合の良い量だけの仕事を受注することができます。副業やフリーランスのニーズに応える仕事を意味する言葉です。そして発注側のニーズと受注側のニーズをマッチングさせる場としてスキルシェアサービス市場が伸びてきています。インターネット上の仕事のマーケットプレイスです。

スキルシェアサービスも色々な業者が参入してきています。多くの場合、発注側が○○の仕事を××円で依頼したいという様に、発注者側が内容と金額を提示するのが主流になっています。それを受注者側が検索して受注を申し出るという手順で提供しています。そのため、過度な買いたたきや価格競争が発生するケースもある様です。ココナラでは、受注者側が報酬を提示します。そのため実績が多い本物のプロが高単価な仕事も掲載できる環境になっておりプロが集まりやすくなっています。発注側も実績が多いプロなら単価は少し高くても安心して頼めるので、安心な環境になっていると言えます。さらに受注側に法人も登録もできる様になり、さらに利便性と信頼性が向上してきています。プロが集まるので、占いや悩み相談というカテゴリーもスキルシェアされています。現在の登録会員数は242万人(8月現在)、取引額はここ4年間で7倍以上の96億円となっています。

スキルシェアサービス業界の中で、ここまで伸びてきた背景を見つけてみたいと思います。

【出典】 coconala ホームページより

大きくは3項目が考えられます。

1.廉価なサービス提供だけではなく、プロの高品質なサービスも明朗に提供している

2.個人だけではなく、事業者もサービスを提供するプラットフォームとしている

3.自称だけではなく、プロ認定を明確なクライテリアで実施している

この3項目が他社との差別化要因となっていると考えられます。

今後の目指す方向は、C2CだけではなくC2Bの市場、その先に見据えるのはスキルシェアのAmazon・楽天市場ということの様です。

・・・・・・・・・・・・・・・

■マーケットプレイスを目指す企業の考え方

● 他社との差別化

● 個人と法人の両方を取り込む

● サービスの品質を担保する独自の仕組みを持っている

ココナラが伸びてきた背景を一般的に読み替えるとこの様になると思います。

■今後の展開

マーケットプレイスに乗る市場はまだまだありそうです。

大量生産品、少量もしくは一品物、生鮮品、資金調達、サービス、輸送サービス、等々。「あったらいいな」をかなえるマーケットプレイスは広がってきました。ポイントは、発注側だけではなく受注側も同じで、そこがポイントになりそうです。

・・・・・・・・・・・・・・

ぜひ、自社の業態や製品・サービスに置き換えて考えてみていただければと思います。

(東出)

弊社メンバーが参画する形で、このビジネス未来&Co.の活動の他に、“新ビジネス”に取り組もうとしています。今日は、そんな活動を軽く紹介しつつ、活動を通して感じていることを少し書きたいと思います。

いま創造しようとしているビジネスは「喫茶、そして菓子」のビジネスです。もちろん、産業として既にあり、それ自体も目新しくないでしょう。どちらかといえば、メンバーが「ビジネスのアプローチ」を考えることを楽しみつつ、あーだこーだ言いながら作りこんでいるものです。メンバーの趣味嗜好がかなり入り込んだものになっており(笑)、それゆえ会社の事業としてではなく、「個人ビジネス」として資金を出し合って進めています。“リテールビジネス経験”としての色彩が強いですが、これまでにない価値を見出せる“予感”もしています。

■コロナ生活から生まれた取組み

この取組みが生まれたきっかけは、やはりコロナ禍です。

度重なる感染の流行と緊急事態宣言、そして休業要請。飲食・食品の業界は大変苦しい状況をこの2年過ごしてきました。現在も客足が十分に戻った訳でもないので、決して楽観は出来ない状態です。メディアで見ていてもチェーン店も大きく店舗数を減らしたりして凌ぎ、個人事業の方は預貯金を溶かす生活が続いたところも多かった。でも、「コロナ禍が明けた時には…」と強かに準備に余念がない人たちもいました。今回はそんな方々を応援するつもりで、「新しい事業の柱を一緒に・実地で作ってみよう」とする活動になっているのが特色かもしれません。とりあえず、年内に試作品を完成させるのが目標です。それが出来たら、次は量産・量販という順に進めていく絵図面です。(この会社とも繋げられたら良いな、ということはもちろんありますが。それは成功次第です。)

■社会の課題ともリンク

このビジネスは、単に「美味しいコーヒーを飲もう」、「美味しいお菓子を創ろう」というだけの活動にはしないような取り組みにもしています。多少大げさな表現を使うと、事業者の“生きがいづくり”やお客様の“豊かな生活のお手伝い”のような性格を持たせようとイメージして進めています。モノや事業活動を通して社会貢献が出来ていると実感できるようなビジネスモデルを創造していくこともひとつのテーマです。少子高齢化、人口減におけるAIやロボットによる無人化など、社会問題が増加・複雑化しています。それに従って「ヒト」の役割が変化していく中、「ヒトだからこそ出来る」というところにあえて価値を見ようとしています。そういう意味では“ナレッジ”の提供というのもビジネスの範疇に入っています。数年かけて磨いていく感じでしょうか。また、時機を見て、この活動や製品・サービスについてはこのコーナーで紹介していきたいと思います。(宣伝も!)

■業界を超えた知見の共有

今回の取組みも、サービス業の企業に勤める者、リテールビジネスに携わる者、我々のような立場の者などが集まって行なっていて、また個人の関心という要素も加わってユニークなものになっています。異業種&年齢層を超えたコラボレーションをしていることで個性的なものが生まれる良さも発揮されているのですが、反面、諸課題の解決には「外の声を聴く」ということの重要性を改めて実感する・感心させられることも多くあります。同様のことは、本業であるこの会社の活動でも言えます。それぞれの専門性や社会活動で得た経験値を共有しながら、若年層や新たな業務従事者が知識を得られることは必要な方策です。この分野の活動がいずこも疎かになりがちです。“より良い仕事のやり方”はドンドン取り入れる、アレンジや加工して適用するという面にも改めて注力するすることが、このような環境変化の中での“生き残り”には重要だと考えます。

私たちがお付合いをさせて頂いている方々には、製造業をはじめとする“モノづくり業界”が多いのですが、皆さまの声を聴かせて頂くたびに、非常に幅広い問題・課題を抱えている方々が多いと感じます。このような中でご相談を頂く我々も「街の総合病院のような活動」への期待が強くなっている印象があります。“コロナ”や“カーボン ニュートラル”といった国際的な社会問題が出たことで、昨年後半から今年にかけてはそれが顕著な流れでもありました。今年後半も体制増強を続けてきたので、“総合病院”的な色彩はより濃くなったとも思いますが、この辺りはまた機会を改めてお話ししたいと思います。

(鯨井)

【写真】 Sustainable Japan サイトより

先月のコラムで、脱炭素社会の実現に向けて、自動車だけでなく鉄道のEV化も進んでいることを取り上げました。2021年10月31日から11月12日の2週間、英スコットランドグラスゴーで、世界的な脱炭素社会の実現に向けて、炭素市場規制や排出量実質ゼロなどについて、世界の国々が気候変動に対する新たな計画を公表するCOP26「United Nations Climate Change Conference of the Parties(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)」が開催されていることは、皆さんもニュース等でお聞きになっていると存じます。

私が最初に「地球環境問題」という言葉を耳にしたのは、1990年に米国に駐在していた時でした。当時は、地球温暖化(当時は温室効果)よりも、フロンガスによるオゾン層の破壊=オゾンホールにより増えた紫外線による皮膚がんなど人類だけでなく地球の生物への危機を取り除く解決策が求められており、1987年に採択されたモントリオール議定書に基づいたオゾン層破壊物質=フロンガス(CFC)の全廃=代替ガスへの置き換えが急務でした。

当時、自動車会社勤務の私は、上記のモントリオール議定書を“錦の御旗”にして、米国と欧州の製造工場と主な販売拠点を巡り、自動車に関係のあるエアコンの冷媒とシートのクッション等の発砲剤等に使用されていた特定フロンの代替フロン、修理・廃車時のガスの回収(大気に放出させない)装置を普及させるための啓蒙活動に参加していました。訪問先で代替フロンとフロンガスの回収装置の採用の促進のためのプレゼを何度も実施したことが懐かしく思い出され、つい、「地球環境問題」と言う言葉に反応してしまいます。

最近は、地球温暖化が叫ばれていて、オゾン層破壊の情報は聞かれなくなったように思いますが、オゾン層の破壊の現状はどうなっているのでしょうか。私にとっては30年前の課題でしたが、当時進めた代替フロンと特定フロンの回収装置の効果は、オゾン層にどのように影響を与えてきたのか興味が湧き、インターネットで“その後の30年”を調べてみました。

■オゾン層の今

正直、驚きの朗報が確認出来ました。

2018年11月7日に、FutureTimeline.netで、最新のオゾン層破壊に関する科学的評価が紹介されました。国際連合環境計画、アメリカ合衆国商務省、NASA、欧州委員会も名を連ねており、絶対的な信用度がある世界気象機関によるものです。

その内容によると、

●1989年に施行されたモントリオール議定書の措置により、オゾン層破壊物質の長期的減少が成層圏にある高濃度オゾン帯の継続的な回復につながったことが確認されています。

●2000年以降、オゾン層は10年毎に3%ずつ回復しており、北半球および中位層オゾンは2030年までに完全に治癒します。

●そこから2050年代には南半球、2060年には極地へと続き、再び地球を丸く覆うことになり、2060年までにオゾン層は完全に回復します。

以前は完全回復が2075年という計算でしたが、思ったより回復が速いので繰り上がったという経緯もあるそうです。すばらしい成果ですね。

■世界で最も成功している国際環境条約

オゾン層保護のためフロンガスなどオゾン層破壊物質の生産や消費を規制することに大きく寄与したこの「モントリオール議定書」は、『世界で最も成功している国際環境条約』とも呼ばれています。

この成功の背景には、何があるのでしょうか、私は以下の点が浮かびます。

1)生命への危機感;皮膚がんなど、直接的な被害の恐れによる推進力

2)科学的な根拠に基づいた具体的な対策;原因と対策が明確で、異を唱える人がいない

3) 毎年の締約国会合での科学技術の発展に基づいた現状に合わせた改正と調整の実施

■COP26;地球温暖化対策

上記の成功の背景だけでなく、先進国だけでなく途上国も含めて規制を実施していること、先進国の拠出による途上国支援の仕組みがあることも背景にあると言われています。

COP26にも同様な仕組みがありますが、うまくいっていないように見えます。

11月6日にスウェーデンの環境活動家グレタさんは、「COP26は失敗」と批判していますが、具体的な理由と対策は述べられてなく、批判だけでは解決には結びつきません。CO2だけを悪者にして、その脱炭素社会を実現しようとする解決策は、経済活動と両立する環境に優しい具体的な政策案とその実行の約束の難しさの表れだと思っています。

化石燃料を悪者にして、EV一択を進めようとしている脱炭素社会の実現に近いものを感じるのは、私だけでしょうか?

(K)

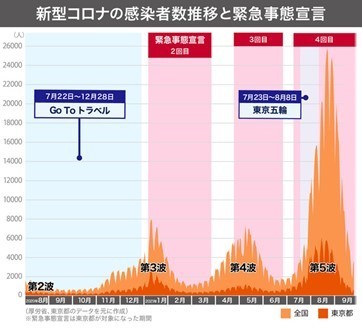

10月26日の東京の新規感染者数は29人でした。全国でも153人、その時点の感染者数は5411人です。そして2回目のワクチン接種が終了した方の接種率も70.6%となりました。8月頃の四桁に上る新規感染者数とは隔世の感ありです。こんなに感染者が減少したのは喜ばしい限りです。

しかし、なぜ? その減少の要因がはっきりしなければ、いつ増加に転じるかも分かりません。

それでは専門家がどのように減少の理由を述べているか、少し見てみたいと思います。ヤフーニュースの9月28日配信の記事〔“第5波”はなぜ急激に減少したのか 尾身会長が語った5つの要素(Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE)〕の内容を一部要約して引用します。

最初に感染者の推移のグラフです。グラフの右端は第五波の状況です。9月末には東京都でも全国でも減少しています。このように第五波が急激に減少した理由について記事では五つの項目で述べています。

(誰が話したかは、ここでは敢えて触れません。)

1.一般市民の感染対策強化

1.1 余りの急激な感染拡大と医療提供体制の逼迫を目の当たりにした人々の間で危機感が

醸成されたのではないか。

2.人流、特に夜間の滞留人口減少

2.1 繁華街に於ける夜間の滞留人口が減少したこと(宣言発出前に比較して二割から三割五分

程度の減少とかなり低いレベルが維持されたため)

2.2 滞留人口が目標通りに減らなかったが、ワクチンを接種していない人は夜間の外出を控え、

逆にワクチン接種をした人は出かけた。そのため全体では目標通りには減らなかったが

実質的に感染者数が減少したということ。

3.ワクチン接種率の向上

3.1 当然効果あり(定量的には示されていません)。

4.医療機関・高齢者施設での感染者の減少

4.1 ワクチン接種により高齢者の感染が少なかった。

5.気象の要因

5.1 こういった効果も考えられる。

(一般に呼吸器感染症は、寒く乾燥した冬季に感染が広かる傾向があるため、そのことを

言っているのか?記事には季節の要因とあるだけでどのような関係かは記載がなく不明。)

そして、今後色々な分析を加えて更にしっかりできるように検討を進めていきたい、として記事を締めています。

今後分析を加えるとしていますが、新型コロナの流行から一年半以上経っているのに、今まで分析はしていなかったのでしょうか? 意地悪な見方かもしれませんが、一年半以上分析が進んでいないのでは、今後分析が進むとは思えません。しかも感染者数が少なくなれば検討の母数も少なくなり、更に分析と検討が難しくなると思われます。

諸外国では、新型コロナ対策を国家の危機、非常事態だとして戒厳令を敷いて対応している国もあります。日本は、新型コロナは国家の非常事態という認識が足りない・・・???

三密回避、手洗い、マスク着用をしっかり守って一年半。

これを対策とするならば、実施した結果は適切に評価し、対策が不足ならば検討をして更なる対策を打つという作業が必要だと思うのですが、定量的な評価が出来ていないと新たな対策は打てないように思います。是非早期に分析を実施して、もし次の感染者数の増加があった時の糧にして欲しいと思います。

もしかしたら色々と減少の理由としては言えないことが沢山あるのかもしれません。(海外ではワクチン接種が進んで緊急事態を解除をした途端に感染者が爆発的に増えた例があります。) しかし、感染者数の急激な減少を定量的に評価できない以上、きっとこれからも三密回避、手洗い、マスク着用以外の対策はないのだろうと思います!

以下の記事は参考に添付します。どちらも感染者数の減少の原因を述べています。

◆ニッポン放送 cozy コージーアップより

コロナ第5波が激減した「3つの要因」 東京都医師会理事・鳥居明 - Yahoo!ニュース(ニッポン放送)

◆ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp)より

「強制力のない緊急事態宣言」でも日本で感染者数が減少した理由 | 原田泰 データアナリシス

(U)

出典:2021/10/25 ロボスタ掲載記事より

本年1月12日に「クルマが空を飛ぶ世界」(#14)で「空飛ぶクルマ」について触れてみました。先日その講演会に参加する機会がありましたので、続報として改めて取り上げます。

日経新聞の最近の記事では以下のように伝えています。

====================

空飛ぶクルマを開発するスカイドライブ(東京・新宿)など5社は22日、空飛ぶクルマの実装に向けて、大阪ベイエリアでドローンを用いた実証実験を始めた。2025年の国際博覧会(大阪・関西万博)で会場内や周辺を結ぶ交通手段として活用したい考えで、課題を洗い出す。 (中略) 実験には他に、大林組、関西電力、近鉄グループホールディングス、東京海上日動火災保険が参加している。

(2021/10/23 日本経済新聞「空飛ぶクルマ」万博に向け実験、スカイドライブなど5社。)

====================

「空の移動革命に向けた官民協議会」のロードマップには、2019年以降の試験飛行・実証実験を経て、2020年代半ばでの事業開始、2030年代での実用化拡大が描かれています。その大きなイベントのひとつが2025年の大阪関西万博です。この記事は、その実証実験開始がいよいよ始まったと報じています。ここで、改めて空飛ぶクルマについて、少し整理してみます。

(参考:「国土交通省令和3年3月「空飛ぶクルマについて」」「最近の日経新聞」「2021 年 7 月 12 日日機装株式会社プレスリリース」他)

1)空飛ぶクルマの定義

・明確な定義はないが、「電動」「自動(操縦)」「垂直離着陸」がひとつのイメージ。

・諸外国では、eVTOL(Electric Vertical Take-Off and Landing aircraft)やUAM(Urban Air Mobility)とも呼ばれる。

2)海外の主な企業と開発状況

<米国>

・Joby Aviation:業界トップランナー。2024年までに新規航空機の認証を取得、商用飛行開始が

目標。トヨタ自動車等が出資。

・Archer Aviation:2023年ごろに機体の製造開始し、2024年に型式証明取得が目標。

<独>

・Volocopter:大阪で早ければ2023年に、空中タクシーサービス向け垂直離着陸可能な電動

マルチコプター(eVTOL)の試験飛行を公開すると発表。日本航空他と提携。

2025年大阪・関西万博に合わせてeVTOLを飛ばす計画。

<中国>

・EHang:2021年2月23日、北京での無人飛行試験を無事に完了したと発表。

2021年6月4日に岡山県笠岡ふれあい空港で実証実験。

3)空飛ぶクルマへの期待と想定される応用

(1)期待:廉価な運航費用、簡単な運転(操縦)、離着陸場所の自由度、道路も走れる

(2)応用:都市内移動、離島/山間部での交通/荷物配送、救急輸送、エンターテイメント(遊覧)

観光地アクセス、自家用/カーシェア 他

4)世界の普及予測(数多くの予測が出ていますが、一例のみ紹介)

・Roland Berger:都市内・都市間交通や空港アクセスのユースケースでの市場規模

― 機体数:10万台(2050年)

5)課題

機体技術開発とともに、法制度や体制の整備、インフラ整備、安全性の確保など国家規模で

社会に受容されるシステムの構築が必要であり、課題は多い。

6)国内関連企業の動き

・トヨタ:Joby Aviationに出資(前述)。2021年5月「空の移動革命に向けた官民協議会」に新規加入

・ホンダ:9月30日「空飛ぶクルマ」と呼ばれるeVTOL(電動垂直離着陸機)の開発を進めていること

を公表。2030年以降に本格的に事業展開。

・兼松:空飛ぶクルマ離着陸場分野で英Skyports社と提携。

・日本航空:アイルランドの航空機リース会社であるアボロンと提携し、英社が製造する機種を

最大100機、将来的に導入できる契約を締結。Volocopterに対しても、空飛ぶクルマや

ドローンで最大100機の導入を予約。

・日機装:Joby Aviation社が開発を進めているeVTOLの構成部品を供給するサプライヤーに

選出されたことを公表。

以上、多くのことが動いている“空飛ぶクルマ”をごく簡単に整理してみましたが、皆さんは、特に日本の動きに関して、どんな印象を持たれましたか。もちろん日本の官民学連携での動きや最近のトヨタやホンダの動きもありますが、特に機体に関しては、海外勢の速くて大きな動きが目立っています。

日本の空を飛ぶ機体は、現在の自動車のように日本企業が主となりうるのか、あるいは航空機のように海外企業が主になってしまうのか。これからの動きに、目が離せなくなってきています。

さて、空飛ぶクルマは裾野の広い産業が関係してきます。機体以外に人や物の輸送、管制、離着陸場所運営、事故に備えた保険他多くの分野で新たなビジネスの機会が発生していきます。

皆さん、ご自身の事業を活かせる新しいビジネスチャンスを考えてみませんか。

(H)

創業者の中村紀子氏はテレビのアナウンサーとして活躍されていました。1987年から「はたらく女性支援など社会課題を解決する」を経営方針に保育サービス事業を展開し2020年末に上場しました。上場計画は3度目の正直で、それまではこの経営方針が受け入れられず断念してきました。2015年に国連がSDG‘sを発表して風向きが変わりました。

保育市場の牽引役だった待機児童は減ってきています。労働人口の都市部への集中が課題だったわけですが、コロナがいい方向に影響してきています。育児休暇を取る人の増加、テレワークで保育所のある地方への引っ越し、パート時間が減って認可保育園入園基準を満たさず退園の動きなどがあります。一方で、コロナ禍収束を見据えて、来年4月入園を繰り上げて入園させる動きもあります。

保育サービス市場は年間4兆円、最大手のJ Pホールディングスで329億円、ポピンズが230億円です。いかに中小事業者の集合であるかがわかります。ここ数年、保育事業者は待機児童の解消に向けた保育新設ラッシュで業績拡大を続けてきましたが、飽和後を考える時期に来ています。明らかに保育業界も淘汰が始まっています。どちらの方向に向かうのでしょうか。

業界最大手J Pホールディングスは2021年に学研ホールディングスの持分子会社となりました。学研の教育コンテンツを生かして保育の質を高める狙いでしょう。これと合わせて再編が進んでいくと言う見方です。ポピンズホールディングスも、高収入顧客向けに培ったベビーシッターサービスの質の高さをブランド力に、上場で得た資金を活用します。そして「女性活躍支援」をキーワードに合従連衡し事業を拡大するとのことです。今年から不妊教育をテーマに事業を展開し始めたようです。今までの避妊教育だけでは、企業内の不妊治療への理解が進まないと言う社会課題への取り組みということです。

経営者として目指すのは、自分が生まれた時よりも良い国として次世代に届けていきたいとのことです。

***************

◆ S D G‘s に貢献する企業の考え方

- S D G‘sを理解し経営方針に織り込む

- 取り組む具体的社会問題の定義

- 合従連衡を含め差別化戦略でオンリーワンをスピーディに目指す

S D G‘s企業としても収益は大切です。社会問題を合理的に解決すれば、そこには自然と市場が生まれ、価値を提供すれば収益につながる、という考え方が大切です。

◆ 今後の展開

合従連衡を始めています。自社にないサービスや技術は外の求めて社会問題の解決のスピードを上げるということだと思います。やはりスピードは大きなキーワードでしょう。

***************

ぜひ、自社の業態や製品・サービスに置き換えて考えてみていただければと思います。

(東出)

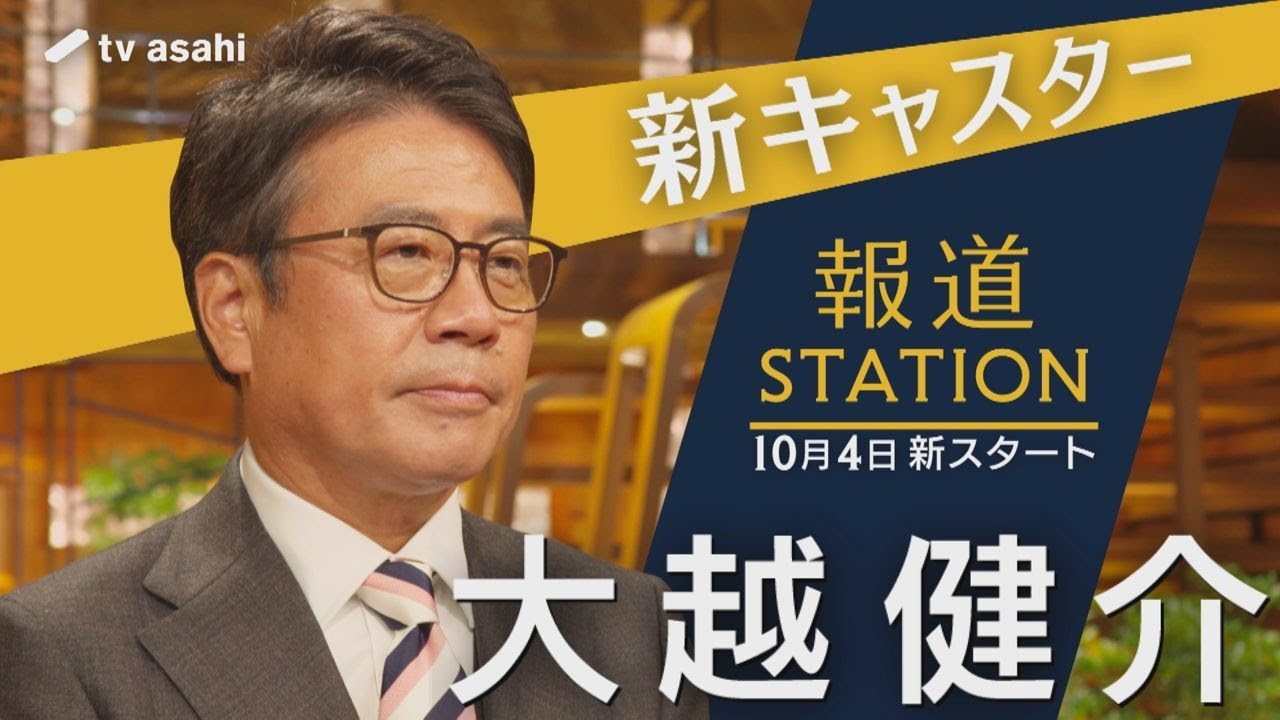

【出典】 テレビ朝日ホームページ

先週木曜10月7日の夜、22時41分に関東地方で大きな地震がありました。皆さまのところでは被害はありませんでしたか。この地震報道において「情報の“量”と“質”」について興味深い・好対照な事例を見ることが出来たので取り上げてみます。

関東では2011年3月11日の東日本大震災以来という震度5強の揺れを経験しました。テレビを見ていたところ、「緊急地震速報」の自動放送が流れると同時に、2台のスマホが一斉に“びよっ、びよっ、びよっ”とアラームを鳴らし、緊急地震速報を伝える音声が次々と聴こえてきました。関東の直下の地震でしたので、その瞬間には横揺れ・縦揺れが同時に来ているような揺れ方をして驚きました。少々長めの揺れでしたが、立て続けに余震が来ることはありませんでした。

この時、私が見ていたのが、テレビ朝日系列の「報道ステーション」。

NHKの「ニュース9」で人気を集め、定年後の新天地として民放に進出した大越健介さんが4日月曜からアンカーマンとして登板していたので、この日も注目して見ていました。コンビを組むのは、秋までこの番組の進行を担当していた小木逸平アナウンサーです。初週の最終日、木曜の放送中に起きた大きな地震。果たしてどんな報道スタイルになるのか関心も湧き、それから様子を見ていました。

緊急地震速報が出るなり、「かなりの早口」で“高い緊張感”で定型のメッセージを短時間で大量に発信していく小木アナ。いかにも民放の災害報道らしい伝え方です。一方、大越キャスターは、この間はしばらく黙って見ていました。おそらく、初めての他局(職場)、しかもその中枢で、“ここはどんな動き方をするのか?”をリアルにライブで体験することで「その会社のやり方」を掴もうとしているように見えました。

外部や関係機関の情報が入り始めると、次第に二人は対照的な動きを見せます。小木アナは、時々刻々と入る【様々な角度の情報】を『届いたまま素早く』視聴者に伝えていくスタイル。やはり「早口でドンドン提供」していきます。そして、大越キャスターは、取材に出た記者・アナウンサーや専門家の先生方に対して、その会話から【重要・肝心な部分をピンポイント】で『正確性を都度確認』して「冷静にゆっくり伝える」という対応をしていました。穏やかに伝えてくれるので、見ている側も聴き取りやすく、理解しやすく、「安心感」が広がってくるものでした。そして、『これぞ、NHK。』と唸らずにいられない「安定感」でした。

この違いを見ていて、「まさに“量”と“質”。特徴が顕著だな」と感じました。もちろん、これは“どちらが良い・正しい”ということではありません。こういった局面はどちらも大事で、被害の全体像を浮かび上がらせることも必要ですし、また現地にいる方々に何が起きているかを伝え、身の安全を確保するため、身近に迫っている危険の有無(事実)を知らせることが大変重要です。今回は、情報の“量”と“質”がどう組み合わさるかで受け手(視聴者)に“気付き”と“安心・余裕”をもたらすことが出来る好例と感じられたのでした。

この晩は放送時間を緊急延長して報道対応していました。ある意味“修羅場”の中で、どんな感じで進行していくのか引きつけられて見てしまいました。変な表現ですが、10月からの新しい番組チームもこの地震の一件でガラガラポン。これから面白いコラボレーション&シナジー効果がこのコンビから生まれてくるかもしれません。民放ドラマによくあるような“凸凹コンビ”みたいな面白さが生まれてくるのも期待してしまいます。

実は前職の勤務先で最初の上司だった方が大越キャスターの大学野球部の先輩で、「ニュース9」のキャスター就任が決まった時から人物像を伺っていました。勝手に持っていた身近な印象もあって、人気キャスターになっていく間もずっと見続けていました。政治・経済と様々な社会問題があり、国際情勢もきな臭くなり、大きな事件・経済事案が起きそうな世相です。どんな“質”のニュースを伝えてくれるか、期待してこれからもこのコンビを見ていきたいと思います。

(鯨井)

2020年10月に「2050年カーボンニュートラル宣言」を日本政府が発表しました。これは、温室効果ガスのひとつである二酸化炭素(CO2)の排出と吸収量がプラスマイナスゼロになる状態、広義で脱炭素社会の実現に向けての政府方針です。

この方針を受けて、2021年1月18日の通常国会での施設方針演説で、菅義偉首相は「2035年までに新車販売で電動車100%を実現する」と表明し、電動化(HEV, EV, PHEV, FCV)の推進目標を明確にしました。

こうしたある意味極端に思える電動化の政府方針に対して、2021年9月9日に日本自動車工業会(自工会)の豊田章男会長がオンライン記者会で「カーボンニュートラルにおいて、私たちの敵は<炭素>であり、<内燃機関>ではありません。炭素を減らすためには、その国や地域の事情に見合ったプラクティカルでサステナブルな取り組みが必要だと思います」とコメントされたことは、皆さんの記憶にも新しいと思います。

このように、脱炭素社会=EV社会と言う極端で且つ「走行時」という一面しか見ていない様な方策ではなく、原材料から部品、自動車の製造、市場での使用、廃車まで考えたLife Cycleで脱炭素を実現していく方策が求められているのではないかと思うのは私だけでしょうか。

そんな中、低燃費、ハイブリッド化、電動化と100年に1度の変革期と言われている自動車同様に、鉄道についても同様な変革を紹介する記事;『電化から非電化に逆戻り!? 水素にハイブリッドに大進化の鉄道のいま』(*1)が目に留まったので記事を引用・要約して紹介します。

*1;2021/9/27 ベストカーWeb

【鉄道にも大きな変革が!! 電車が架線を離れる日がもうすぐやってくる!? 】

◆充電して走る電車ACCUM;烏山線のEV-E300形、ACCUM(アキュム)

英語の『Accumulator(蓄電池)』から命名されたACCUMは2両編成で、それぞれに5台のリチウムイオン蓄電池を床下に搭載していて、2014年から先行量産型が運用を開始している。烏山駅と宝積寺駅にある専用設備で、停車中に蓄電池へ急速充電。架線の無い非電化区間では、充電した蓄電池を電源として走行する。

烏山線は、日本で最初の蓄電池車両の実用例となったが、電池の消耗などの課題があり、長距離、長時間の運転は難しい。

◆今後は架線のない路線が増加;JR東日本の観光列車、HB-E300ハイブリッド気動車

地方路線の苦しい経営の救世主になるため導入された電気式気動車(*2)は、一部の路線の架線を撤去することで、自然災害による損壊リスクと設備の保守点検にかかる経費を低減でき、電車で培った技術の活用でモーターを効率よく制御し、電車と共通する部分も多く、メンテナンス費の低減も出来るお財布に優しい電気式気動車である。

*2;ディーゼルエンジンで発電しモーターをまわして走行する方式で、日産自動車のハイブリッド車「NOTE」と同じ方式である。

◆今度は水素で動く鉄道が登場!?;JR東日本が製造するFV-E991系

2020年10月6日、JR東日本、トヨタ自動車、日立製作所は、水素を燃料とする燃料電池と蓄電池を電源とするハイブリッドシステムを搭載した試験車両、FV-E991系を製作し、2022年3月頃から鶴見線・南武線で実証試験を行うことを発表している。

上記のように、自動車だけでなく、鉄道の分野でも、脱炭素の動きが見られ、将来的には両業界の技術的な融合が見られることが期待されます。特に、ハイブリッド気動車のディーゼルエンジンは、先週のコラムで紹介されているトヨタ自動車の水素エンジンに置き換えれば、更なる脱炭素社会に貢献することが期待できます。

日本の先端技術、高品質な製造技術では、それ単独または組み合わせによって、まだまだ、脱炭素社会に貢献できる技術が眠っているように思われます。

是非、他国でなく、日本国内で花開き、製造という実を刈り取り、富国にも貢献されることを期待してやみません。

(K)

【写真の出典も 2021/9/27 「ベストカーWeb」記事より】

愛称は「HYBARI」

燃料電池装置はトヨタ製

お気軽にお問合せください

お問合せやご相談のご予約

ビジネス未来&Co.では、事業開発やビジネスコンサルティング等に関するお問合せや相談予約を専用フォームで受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。

を開設

(2025年4月活動分より)