事業開発、ビジネスコンサルティング、教育・研修なら “ビジネスみらいアンドコー” へ

コラム 『ビジネス未来』

バックナンバー ⑮ 2024/4/2~2024/6/25

タイトル

#186 2024/6/25 MLBで活用されるセイバーメトリクスの“WAR”とは?

#185 2024/6/11 白ワインの「ボディ」とは?

#184 2024/5/28 リチウムイオン電池 充放電&OCV特性

#183 2024/5/14 依存症についてまとめてみました

#182 2024/5/7 太陽光発電

#181 2024/4/30 L G B T Q+最近の動向

#180 2024/4/23 コンサルタントのより良い使い方とは。

#179 2024/4/16 MLBとNPBのプロ野球選手の年棒格差について

#178 2024/4/9 白ワインの「辛口」とは辛いの?

#177 2024/4/2 リチウムイオン電池 セル電圧を推定する

昨年12月の私のコラム(#162)で、米国メジャーリーグ(以下、MLB)の統計学的分析「セイバーメトリクス」を紹介しましたが、今回はその第2弾となります。

野球の成績を示す指標は、一般的には、打者で言えば、打率、打点、ホームラン数、投手で言えば、勝ち星、奪三振率、防御率ということになりますが、MLBにおいては、この「セイバーメトリクス」のデータに基づいて、野球の戦略・采配を検討・判断したり、“チームの勝利貢献度”という観点で選手を評価していることを前回のコラムで説明しました。

今回は、「セイバーメトリクス」の中の、“WAR”という指標を紹介しようと思います。

このWARは、現在、次のように活用されています。

1.打撃・投球・守備・走塁などの全ての面で、選手の勝利貢献度を一つの指標で評価する

2.投手と野手、先発とリリーフ、守備位置の違いによる貢献度比較

3.選手の契約金査定

4.MLB MVP選考(MVPにおいて、最も重視されている指標)

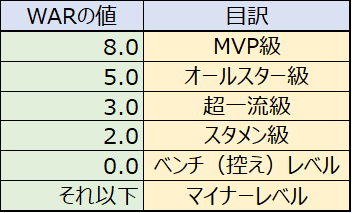

WARは、「打撃・投球・走塁・守備を総合的に評価し、その選手の勝利への貢献度を表す指標」で、セイバーメトリクスの集大成であり、究極的なものと言えます。WARは、Wins Above Replacementの略で、「評価対象の選手が、一軍レベルの控え選手(ベンチメンバー)と比べて、どれだけチームの勝ち数に貢献したかを指数にしたもの」です。具体的な算出方法は、複数以上あり、計算方法も複雑であるので、ここでの紹介は控えますが、一般的な評価の枠組みは次の通りとなります。

<WARの評価の枠組み>

WAR=「打撃評価+走塁評価+守備評価+守備位置補正+代替水準対比価値+投手評価」

WARの数値を見ることで、対象の選手がどのレベルの選手か、判断することが出来ます。一般的なWARの数値に対する目安は、冒頭の表1の通りとなります。

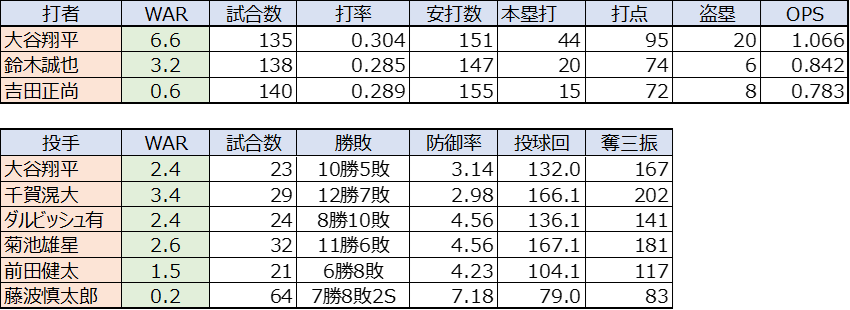

それでは、まず、昨年(2023年度)のMLB日本人選手のWARを紹介します。

2023年度のア・リーグMVPを獲得した大谷翔平選手は、WARが9.0(=打者WAR:6.6+投手WAR:2.4)であるので、MVPに相応しい勝利貢献度だったことが確認できます。また、WARで計算する限りでは、大谷選手は、超一流の打者と超一流の投手の二人分ではなく、超一流選手3人分(WAR9.0は、超一流選手:WAR3.0の3倍) の価値があることを示しています。

また、多くの日本人選手がWAR2.0以上あり、スタメンで一流の活躍をしていたというデータとなっています。一方で、MLB初年度で打率.289を残したのにも係わらず、吉田正尚選手(ボストンレッドソックス)は、打撃成績ほど評価されず、“控え選手レベル”の数値となっていました。この数値は、今シーズン、常時出場できない判断の一つになっている感じがします。

続いて、WARは、時代を超えて、かつてMLBで活躍した名選手と今の選手を勝利貢献度で比較することも可能です。2004年度に大活躍したイチロー選手、松井秀喜選手と昨年度の大谷選手と比較してみたいと思います。

2004年度は、イチロー選手がMLBシーズン最多安打記録を更新し、松井選手も本塁打、打点で最高の記録を残した年ながら、2023年度の大谷選手のWAR9.0には及びません。ただし、打者WARだけで判断すると、ホームラン王獲得の大谷選手(WAR6.6)より、イチロー選手(WAR7.1)の方がチームの勝利に貢献していたことが分かります。

さらに、WARの数値は、一人の選手がチームに貢献した勝利数を表しています。例えば、大谷選手のWAR9.0というのは、チームの9勝分に貢献したことを意味します。

つまり、WARが表す数値は、チーム全選手のWARを足し合わせると、チーム全体のWARが計算できるとともに、シーズン勝利数の見込みを立てることが出来ます。

具体的なチームWARの目安は次の通りです。

- チーム主力15人全員がWAR3.0(超一流級)=WAR45であれば、リーグ優勝

- チーム主力15人全員がWAR2.0(スタメン級)=WAR30ならば、勝率5割ペース

このWARの目安に基づき、MLB各球団は、チームWARが45以上になるようにチーム編成をしていると言われています。

このように、現在のMLB各球団は、球団運営において、セイバーメトリクスや画像解析等のデータ運用・分析・活用を主体としたに組織・運営に大きく変貌してきているようです。この事は、本年5月25日にNHK BSで放送された「栗山秀樹が見た“メジャーリーグのリアル”」でも次のような事が紹介されていました。

- 監督采配において、データ分析による判断が重視され、人間の判断が極力排除される流れがある

- 選手に対してデータ等根拠で示すコーチング、指導内容の言語化が必要となっている

- 科学的データに基づく、オーダーメイドかつ超個性的な選手育成が進んでいる

このような状況から、各球団は、セイバーメトリクス等の各種データを扱える人材を求めており、野球経験のない優秀なサポートスタッフが増えている状況があるようです。また、それらの関係スタッフの追加、流出を想定し、スタッフの連携・グルーピング、汎用的で継続性のあるデータ管理、組織の価値観を反映させたマニュアル整備によって、たとえ、ある人物が抜けたとしても影響が出ない組織運営体制が構築されているとのことでした。

以上の通り、WAR等セイバーメトリクスは、MLBの選手とチームに客観的な評価を創り出し、さらに、これらの重用は、球団組織・運営にも多大な影響を与え、MLBを大きく進化させています。

最後に、MLBのセイバーメトリクスを活用した進化は、一般企業においても、学べる内容が多いのではないか、と考え、次の点を挙げてみました。

- 目標管理、KPI等をベースに、従業員の会社、部門への貢献度の指標を創り、それを給与・ボーナスに反映させる

- 従業員に対するコーチング、指導内容の言語化のレベルアップ

- 会社の価値観に沿った業務、社員育成のマニュアル整備

- 人事異動、入社・退職に影響されない組織と運営システムの構築

これらは、容易に創れるものではないと承知していますが、現代においては、1./2./3./4.項のエッセンスである「評価の明確化」「根拠のある明確な説明」「会社の価値観に沿ったマニュアル化」「人の入れ替えに柔軟に対応できる組織」という姿勢を示すことは重要であると考えます。

(参考)

・「初心者のためのセイバーメトリクス超入門」桃川梅人著

・技術のスプーン「明快に分かる!野球のWARとは何か?【野球の究極指標】【MVP選考】

https://motor-actuator.com/entry/what_is_war

(データ引用)

・プロ野球データパーク:https://baseball-datapark.skr.jp/arekore/run-expectancy/

・Essence of BASEBALL: https://1point02.jp/op/gnav/glossary

(田口)

こんにちは。 ワインを語るコラムの第九弾です。

昨年12月5日の#161では「赤ワインのボディ」について、また今年4月9日の#178では「白ワインの甘口/辛口」についてお話をしましたが、今回は「白ワインのボディ」についてです。

白ワインの味わいは、一般的に「辛口」や「甘口」と表現されることが多いのですが、赤ワインと同じように「ボディ」を使って表現することもあります。あまり聞き慣れないかもしれませんが、今回はこのお話をしていきます。

1.ボディとは?

先ずは、「赤ワインのボディ」のコラムで解説した「ボディ」についておさらいをしておきましょう。「ボディ(Body)」は、ワインの味わいをタイプや度合いで表現するときに使われる言葉です。直訳する

と「身体」「肉体」という意味ですが、ワインの場合は「骨格」と訳した方がイメージ出来ると思います。

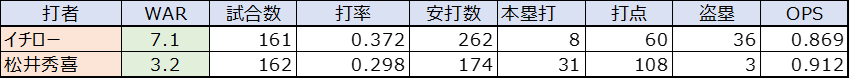

ワインを表現する言葉には、「色調」、「香り」、「酸味」、「渋味」、「甘味」、「コク」、「濃厚さ」、「複雑さ」などがよく使われますが、これらの度合いから醸し出される味わい(風味、コク、重量感)を「ボディ」と言うタイプで区分していて、「フルボディ」、「ミディアムボディ」、「ライトボディ」の3区分があります。なお、この区分には具体的な数値などは定義されておらず、感応的な表現です。

2.白ワインのボディについて

濃い黄色から金色に近い色調で、黄桃・アプリコット・パイナップル・マンゴーなどの果実の芳醇な香りがして、また樽熟成による香ばしいナッツの香りやバニラの甘い香りがするものもあり、まろやかな酸味と高めのアルコール度数で、コクとボリューム感溢れる味わいの白ワインを「フルボディ」と呼びます。

反対に、色が淡いレモンイエローで、レモン・ライムなどの柑橘類や白い花の様な軽い爽やかな香りで、喉越しがすっきりとした味わいの白ワインを「ライトボディ」と呼び、そしてその中間を「ミディアムボディ」と呼びます。

ワインの味わいは、「甘味」、「酸味」、「渋味」の3要素から成り立っています。しかし、白ワインはタンニンを含む果皮や種子を使わず、果汁だけで造られますから、渋味が殆どありません。つまり、白ワインの味わいは主に「甘味」と「酸味」から成り立っていますから、酸っぱいフルーツや甘いフルーツに例えられることが多く、赤ワイン程に濃厚でガツンと来る様な味わいではないことから、「ボディ」という表現が馴染まず、あまり使われないのだと考えられます。

3.ボディの見分け方

ワインショップに行って、白ワインのボディをどの様に見分ければ良いでしょうか? 陳列棚に説明書が掲示されていれば助かるのですが、全品に掲示されている訳でもありませんし、ボトルには「甘口」、「辛口」などの甘さの表示のみの場合が多いでしょう。では、おおよその目安ですが見分け方を紹介します。

3-1) アルコール度数

一般的に、アルコール度数が高いほど濃厚なワインになります。糖分が多いぶどうを使用して、しっかりと時間をかけて発酵させると、酵母の働きでアルコール度数が高くなり、「フルボディ」のワインとなります。逆にアルコール度数が低ければ、軽やかなイメージの「ライトボディ」になります。

ワインボトルのラベルには必ずアルコール度数が記載されていますので、ひとつの目安として見てください。

3-2) 熟成に使われるタンク

ワイン造りは、先ずぶどうを絞り、その果汁を発酵させてから熟成させるというプロセスです。このとき熟成に使用されるタンクの素材や熟成期間の長さでも「ボディ」を左右する要素になります。

一般的に、ステンレスタンクで熟成させるとライトボディに、木樽でじっくりと熟成させるとフルボディに、その中間がミディアムボディになります。

ステンレスタンクによる熟成は、密閉度が高いため果汁が酸化から守られ、他のにおいが付かないことから、ぶどう本来の果実味をダイレクトに楽しむことが出来るワインになります。

木樽による熟成は、外からの空気を取り込みながらゆっくりと熟成が進み、木樽の成分がワインに溶け込んで樽由来の複雑な風味が生まれ、ぶどうの持つ酸がまろやかな酸に変化し、香り豊かでコクのあるリッチな味わいへと育っていきます。

3-3) 産地によるボディの傾向

① 主にフルボディの産地

アメリカ・カリフォルニアでシャルドネ種から造られた白ワインはフルボディのものが多いです。

カリフォルニアは年間を通じて乾燥していて雨が少ないため、良く熟した甘いぶどうに育ちます。また、アメリカ市場ではパワフルな味わいが好まれる傾向でもあります。よってぶどうがしっかり熟してから収穫し、芳醇な味わいでアルコール度数の高いフルボディの白ワインが造られています

② 主にミディアムボディの産地

フランスのブルゴーニュやボルドーの白ワインはミディアムボディのものが多いです。

両産地とも暑すぎず涼しすぎず、ちょうど良い気候タイプに位置しています。そのためアルコール度数も中程度のワインができ、ミディアムボディのワインとなります。 ブルゴーニュはシャルドネ種、ボルドーはセミヨン種とソーヴィニヨン・ブラン種のブレンドから造られます。

③ 主にライトボディの産地

ドイツの白ワインにはライトボディのものが多いです。

ドイツは北半球でぶどうが栽培できる最北端とも言われるほど冷涼な地域に位置しており、酸度の高いぶどうが収穫されるため、すっきり爽やかなワインが多く造られています。リースリング種で造られたやや甘口白ワインであっても、アルコール度数が7~9%しかないため、軽やかで優しい味わいに仕上っています。

3-4) 色による味わいの見分け方

白ワインの色は黄色が基本ですが、ぶどうの品種や収穫時期、熟成方法や期間などによってバリエーションがあり、下記のように色が濃くなるほどライトボディからフルボディになる傾向があります。

① 淡いレモンイエロー

爽やかな柑橘系果実の香りがして、フレッシュで軽いライトボディのタイプです。

② グリーン掛かったイエロー

レモンの様な柑橘の香りだけではなく、青りんごの様なまるみのあるグリーン系の香りがして、爽やかな味わいのあるタイプです。

③ イエロー

パイナップルや桃などの甘みが強く、完熟した果実の様な香りや味わいがして、やや熟成を感じるボディです。また、温暖なエリアで造られたワインや樽熟成されたワインは黄色の色味が強めに現れ、更に濃厚さを感じます。

④ 黄金色

トロピカルで芳醇な果実味と、樽熟成由来のバニラやトースト・アーモンドの香りが溶けあったリッチな風味があるボディです。

⑤ 琥珀色

主にフランス・ソーテルヌの貴腐ワインなど、熟成した極甘口タイプのワインに多い色です。蜂蜜のような濃厚な甘みと複雑な香りを持ちます。

白ワインのボディの種類と特徴をまとめると下表の様になります。

4.白ワインの適正温度

「白ワインは冷やして飲むもの」と言われていますが、冷やせば良いというものでもありません。冷やしすぎると、酸味はイキイキと感じられるものの、香りが立ちにくくなり、味がぼやけるからです。甘さでの目安として、「極甘口」は4~6℃、「甘口」は6~8℃、「辛口」は10℃前後が適しており、また、フルボディの白ワインは少し高めの10~14℃と言われています。

グラスに注ぐとゆるやかに温度が上がっていき、最初はキリッとさわやかな酸味を感じ、徐々に熟したフルーツや樽のリッチな風味が感じられるように変化していきます。

5.相性の良い料理

シーフードやお魚料理と相性が良い白ワインですが、フルボディタイプでは、マリネやカルパッチョと言うよりもムニエルやクリームソースの様な火を入れた料理の方が相性良いです。お肉の場合は、鶏肉や豚肉などの白いお肉がお勧めです。ピザにはどんなタイプの白ワインでも合いますが、チーズたっぷりのクアトロフォルマージュにはフルボディの白ワインが相性抜群です。

6.まとめ

ボディの違いについてイメージ出来ましたでしょうか? ボディが分かるとワイン選びの幅が広がりますし、季節や食事に合わせてボディの異なるワインを選べる様にもなります。

例えば、夏にはあっさりした料理が、冬には濃厚な料理が食べたくなるのと同じように、夏にはライトボディのワインを、冬にはフルボディのワインが飲みたくなります。また、料理とのペアリングでは、軽やかな料理にはライトボディを、コクのある料理にはフルボディを合わせてみようと考えるようにもなるでしょう。

楽しいワインライフをお過ごしください。

参考文献;

- 著書「ソムリエ試験 1冊目の教科書」 紫貴あき氏

- ENOTECAホームページ “ワインの「フルボディ」ってなに?”、他

- GLASSBACCA(グラスバッカ)ホームページ “グラスの沼“

(前野)

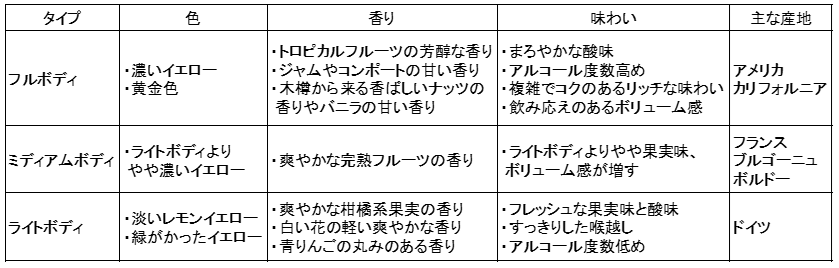

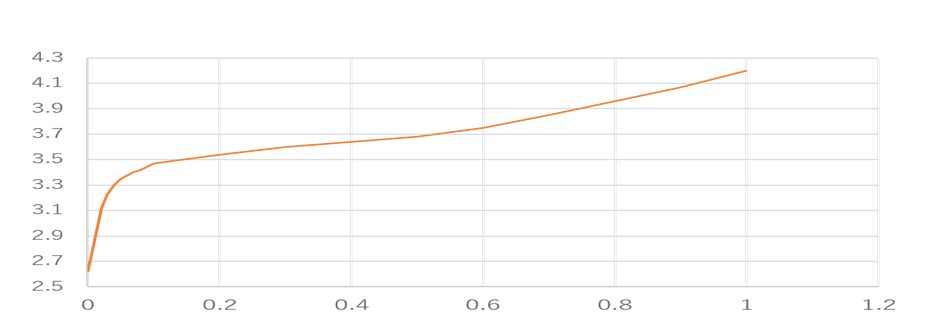

今回は、電池のカタログなどで公開される場合が多い充放電特性(含むOCV)について解説します。

これらを理解することで、内部抵抗の大きさ、充電を停止すべき電池電圧、定電流放電で放電可能な容量等を知ることができます。

<充電特性>

電池メーカから開示される充電特性を図1に示します、SOC0%から100%まで、規定された電流で充電したときの電池電圧とOCV特性です。

この特性から、内部抵抗による過電圧の傾向を知ることができます。

定電流で充電していくと電池の上限電圧を超えるので、上限電圧前に、充電電流を絞って、最終的には定電圧で充電にする必要があることが分かります。

この特性から充電を停止する満充電電圧等、充電条件を決めていきます。

図1:充電特性&OCV特性図、筆者作成

補足すると、前回解説したとおり「過電圧=充電電流×内部抵抗」ですので、図1から内部抵抗を計算できます。

「内部抵抗=直流抵抗+拡散抵抗(飽和状態)」であることに注意が必要です。よって、メーカから提示されているDCR10秒値などより大きな値になります。

<放電特性>

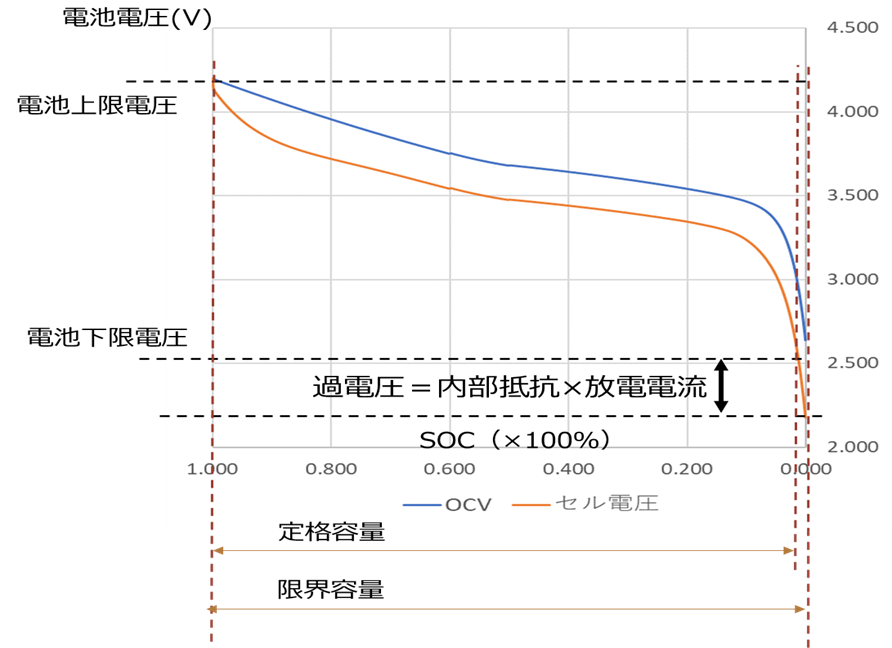

電池メーカから開示される放電特性を図2に示します。SOC100%から0%まで、規定された電流で放電したときの電池電圧とOCV特性です。

この特性から、内部抵抗による過電圧の傾向を知ることができます。定電流で放電していくと電池の下限電圧を超えるので、SOC0%まで放電できません。

定格容量は、決められた一定電流での放電量ですから、SOC0%~100%までの限界満充電容量より少なくなります。

放電電流を小さくしていくとSOC0%まで放電できます。

つまり、システムとしての最小電流で、どこまで放電できるかを判断できます。

図2:放電特性&OCV特性、筆者作成

補足すると、放電開始時に、即座にセル電圧が下がっていますが、これは電池の直流抵抗による電圧降下です。その後、過電圧は拡大していきますが、これは時定数を持った拡散抵抗による電圧降下となります。

(山田)

水原一平氏はギャンブル依存症!

水原一平氏が大谷翔平選手の資金を盗んで違法賭博に使ったというニュースは、日本中に大きな衝撃を与えました。スポーツ選手としても人としても世界中から愛され、尊敬されていた大谷選手を支えるパートナーとして、多くの人から好感を持たれていた人物だっただけに、この出来事の波紋は大きそうです。長年に渡って全幅の信頼を置いていたであろう大谷選手の、この事件の影響を感じさせない大活躍を見るにつけ、彼のメンタルの強さに驚くばかりです。

この事件で水原氏が自ら告白したことで“ギャンブル依存症”という言葉が注目されていることもあり、今回は“依存症”について取り上げることにしました。

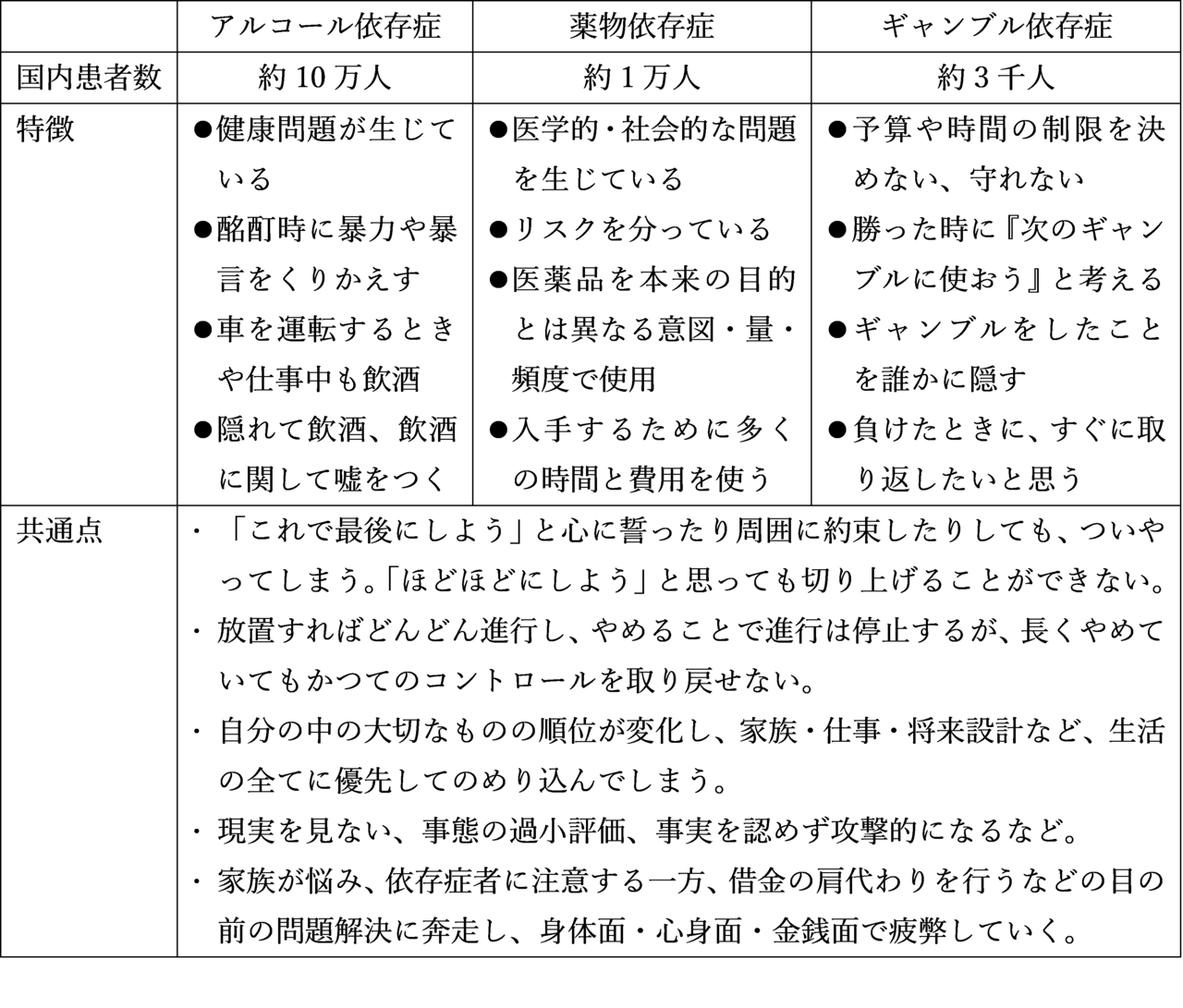

代表的な依存症と特徴

依存症という言葉で多くの人が思い浮かべる代表的な病気は以下の3つだと思うので、これらについて簡単にまとめてみました。

依存症は治るのか?

依存症の代表的な治療法は心理療法の一つである認知行動療法ですが、ここでは詳しい説明は省きます。同じ問題を抱える人や家族らが自主的に集まり、交流しつつ助け合える自助グループへの参加も有効とされています。また、これらを補完する治療として薬物療法があります。

日本を代表するアルコール依存症の治療施設である“国立久里浜アルコール症センター”では、本人に治そうとする意思がないと入院させません。それでも入院中に脱走する患者もいて、このような専門の医療機関で治療を受けても再燃率3割程度と、低くはありません。私もカウンセラーとして過去に何人かアルコール依存症のクライアントの相談を受けたり、医療にリファーした経験がありますが、残念ながら一人も救うことはできませんでした。

薬物依存症も、芸能人の例を見ても分かるように、幻覚・被害妄想などの精神病の症状が生じると、治療によって表面上では回復しているかに見えても、これらの症状が再発しやすい下地が残って薬物乱用による害は生涯続くと言われています。

ギャンブル依存症の再燃率は、専門の治療施設で治療を受けた場合3~5割とされています。ただ、再燃率は治療を受け続ける意志があるかどうかにも大きく依存します。

もう一つの依存症 “ネット依存”

上述の3つの代表的な依存症の他に、最近急増しているのがネット依存です。ネット依存についての医学的な定義はまだ定まっていませんが、特に中高生のネット依存が問題になっていることが特徴的です。ちなみに、ネット依存が疑われる中高生はなんと約93万人と推計されています。

また、ネット依存のうち7~8割はゲームに依存しているといわれており、ネット依存になると体や心といった健康面や家族や社会との人間関係に問題が起こります。学生の場合は遅刻、成績不振、不登校などになることがあります。

個人的には、このような問題があることが分かっていながら広告の自主規制はなく、テレビやYouTubeでゲームを美化するようなCMが流れていることに非常に疑問を感じます。

依存症を予防するためには?

前述のように、依存症は一度発症したら治すために大変な努力が必要な、とても深刻な病気です。従って、未然防止(一次予防)や、早期発見・早期対応(二次予防)が重要です。特に当事者の家族に出来る方法としては、以下が考えられます。

- 一次予防;アルコール・薬物・その他の依存問題の予防教育を積極的に受ける。

- 二次予防;金銭の提供や借金の肩代わりをやめる。本人が“正気の時”に家族の気持ちを真摯に伝えて治療を勧める。感情的にならない。責めない。子ども扱いや異常者扱いをしない。

家庭の支援は依存症の予防や治療にたいへん役立ちますが、多くの当事者は依存症を隠そうとし、それがさらに病気を進行させます。周囲が本人の異変に早く気づき、治療が必要な病気であることを理解することで早期対応が可能になり、早期回復にもつながることもぜひ知って欲しいと思います。

【参考資料】

- 依存症対策全国センター HP

- 特定非営利活動法人ASK HP

- 全日本民医連 HP

- NHK健康CH HP

(田村)

2023年10月31日付けのコラム#156「地中熱の活用」の文中で「太陽光」について触れてみましたが、覚えていらっしゃるでしょうか。身近な製品の中に、ソーラーパネルによる充電ができるものが増えてきたことや、私自身も、非常時用が主目的で、ソーラーパネルとポータブル蓄電器を設置し、日常的にLEDライトやスマホの充電用に自家生産・自家消費していることをコラムの最後で触れさせていただきました。その後も、いろいろな方面で太陽光の話題が出ていますが、今回は営農型太陽光発電について、少し整理してみました。

まずは、日経新聞他の記事です。以下のように伝えています。

===============

千葉商科大学(千葉県市川市)は、キャンパスで使うエネルギーと太陽光での発電量を同等にする「自然エネルギー100%大学」を目指し、取り組みを加速している。6月から千葉市の農地で太陽光パネルを設置し、発電と農業を同時にするソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)の発電所を稼働する。学内設備の省エネや電化も進め、環境負荷を軽減させていく。

4月上旬に発電所の竣工式を実施し、約60人が参加。一般社団法人ソーラーシェアリング推進連盟の顧問で、同大副学長も務める吉原毅氏は「千葉県は実は国内ソーラーシェアリングの発祥とされている。日本は耕作放棄地が多いためポテンシャルが高い。大学として施設を作ったのには大きな意義がある」と指摘した。

(千葉商大、農地で太陽光 キャンパス、自然エネ100%へ 千葉市内で6月稼働 学内設備、電化も推進2024/04/12 日本経済新聞 地方経済面 千葉 )

===============

(神奈川県相模原市)青野原でソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)を行う株式会社さがみこファームと生活クラブ生活協同組合神奈川、同東京、たまエンパワー株式会社の4者が連携してソーラーシェアリング発電所2基を建設し、3月30日に竣工式が行われた。発電所はさがみこファームの農場に設置された。(中略)ソーラーパネルの下の畑ではワイン用のブドウの試験栽培を行う。竣工式では施設の名称が「SO・LA・MI」(ソラミ)に決定したことが発表された。「空」「ソーラー」「実り」の3つの意味が込められている。発電所の完成にさがみこファームの山川勇一郎代表は「多くの方の協力があって実現できた。ソーラーシェアリングは地域の課題解決や地域活性化の大きな可能性を持っている。社会から見たら小さな一歩かもしれないが、この事業を大きく育てていきたい」と語る。

(青野原 4者連携の発電所が竣工 名称は「SO・LA・MI」 タウンニュース、さがみはら緑区版、2024年4月11日公開)

===============

いずれも、営農型太陽光発電に関する記事です。営農型太陽光発電とは、農林水産省の定義によると、「一時転用許可を受け、農地に簡易な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に太陽光を電気に変換する設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う事業。作物の販売収入に加え、発電電力の自家利用等による農業経営の更なる改善が期待できる取組手法。」とあります。尚、農地を利用するためには、適切な手続きが必要であり、具体的な考え方や取扱いについてのガイドラインが、令和6年4月1日に施行されています。

営農型太陽光発電は、

- 既農業経営の改善

- 荒廃農地の再生

- 再エネ開発のための環境悪化を回避した再エネ開発手法

等で注目されています。

日本の農地は、約432万ha(農林水産省、令和4年10月28日)、一方、荒廃農地(現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地)は、約28万ha(農林水産省、令和2年11月30日)だそうです。食料自給率やエネルギー自給率の低い日本にとって、これら荒廃農地を太陽光発電とセットで考え、活用していくことは、小規模かもしれませんが、食料、エネルギーそして地域の雇用を産み出して行ける取り組みと言えます。

一方、営農型太陽光発電には、技術面、資金面、行政/地域との調整等いろいろな課題はありますが、解決に際しては、行政が推進役となっていること、上記千葉商科大学での取り組みの他、山形大学、広島大学他の取り組みや、「東京農工大学と株式会社クボタの共同研究」ように、産学連携した取り組みも拡大しています。

私自身は、昨年、実際に営農型太陽光発電を体感できる機会がありました。上記「さがみこファーム」を見学したのですが、そこでは遊休農地を活用し、太陽光発電の下で、ブルーベリーを栽培しています。ブルーベリーは、日照や経済性等で適した耕作物だそうです。ここで太陽光により発電された電気は、周辺地域への供給も為されており、就労機会の創出だけではなく電力についても地域との共生が図られていました。まさに、再エネによる荒廃農地の再利用による「食とエネルギーそして就労機会創出」の実践を実感することができました。

この経験も踏まえ、私自身営農型太陽光発電の拡大に向け、応援していきたいと思っています。また、太陽光パネルの進化等別の視点での太陽光活用の発展に関し、今後触れてみたいと思います。

さて、皆さん、その後、皆さん自身の環境問題への対応はいかがでしたでしょうか。

出来る範囲で、小さなことでも良いので、新たな何かに取り組んでみませんか。

(林)

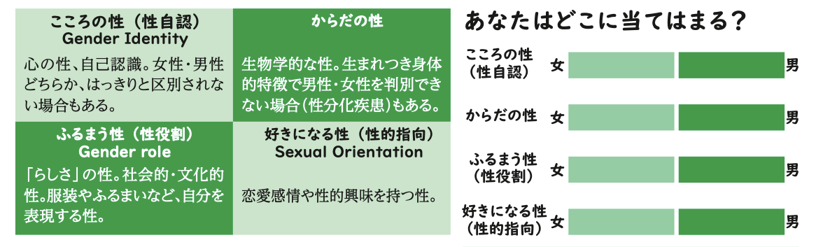

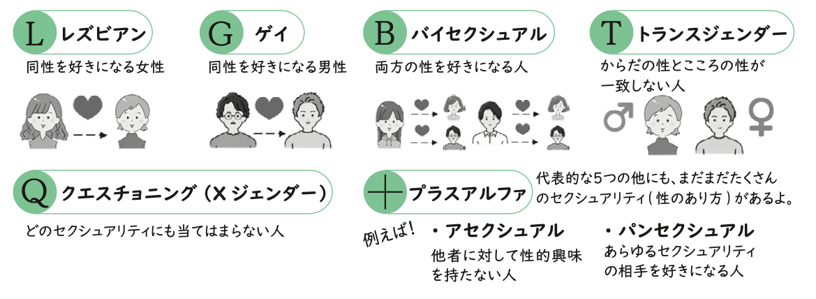

最初のL G B T Q+のおさらいとして、定義と最近の日本のニュースを見てみてみます。

それから世界に目を向けて“いつのまにこんな風?”を紹介したいと思います。

◆L G B T Q+のおさらい

香川県さぬき市のH Pがわかり易かったのでご覧ください。

間違いやすいのは「トランスジェンダー」。必ずしも手術したとかしないとかとは関係がありません。また、“セクシャリティ”(性のあり方)と言う言葉もあり、それってなんだ?と言う疑問もありますので、同様にさぬき市のH Pの定義で理解しておきましょう。

ポイントは、1人を1人をみたときに、ピタッとどれかに当てはまると言うことではなくグラデーションしていることです。性自認は女性・男性・区別されないの3種類、からだの性も3種類、性役割は国・宗教・文化・世代でバラバラ、性的指向は上記のL G B T Q+定義の通りで様々です。これらが組み合わさってどれくらいになるかちょっとわかりません。

ご自身で図の右の“あなたはどこに当てはまる?”にトライしてみませんか。

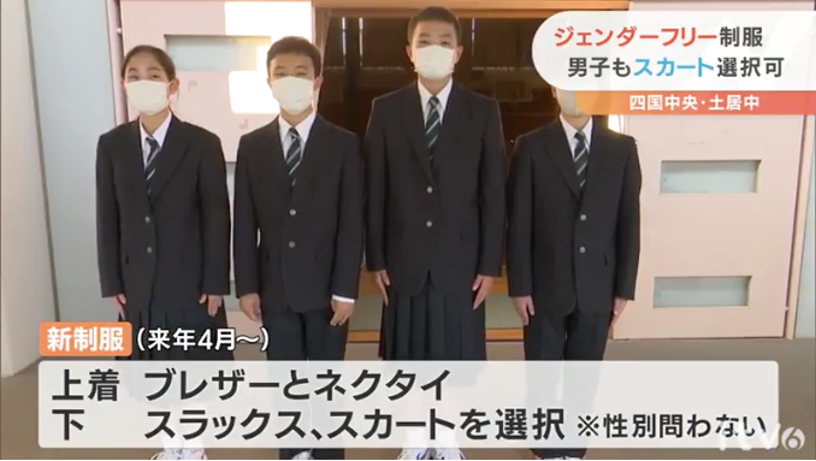

〔最近のニュースその1〕 高校の制服事情

ジェンダーフリーの流れは止まらないようです。約6割の高等学校が導入もしくは検討中とのことです。昨年夏の調査では11%高校ではスカート男子がいると回答しています

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/itv/190412?display=1&mwplay=1

https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/homeroom/vol211

〔最近のニュースその2〕 同性婚認められていないのは違憲状態と指摘 東京地裁(2024-3-14)

ここでは“違憲状態“としながらも「制度設計は国会に委ねられており直ちに憲法に違反するとまでは言えない」、として訴えを退けました。

◆“いつのまにこんな風?”

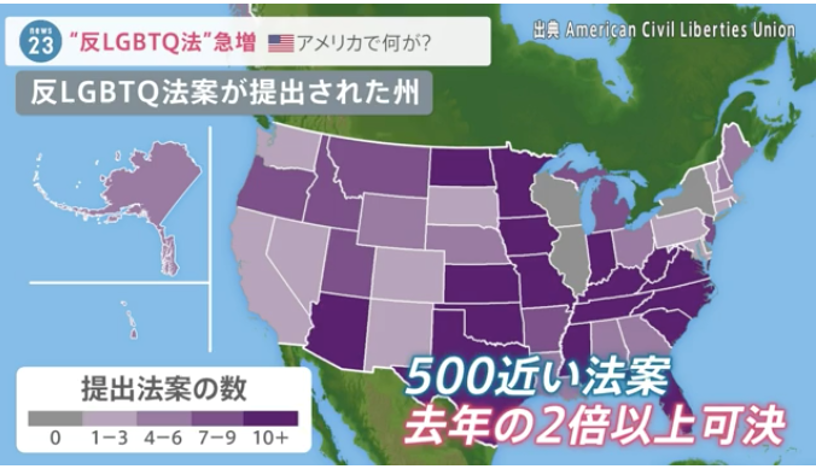

米国では反LGBTQ法案が続々と州レベルで通過しています。内容的には「LGBTQの教育の禁止」、「未成年へのホルモン療法禁止」が代表的です。これらの法案によって、L G B T Qを家族に持つ人たちは危険を感じて転居すると言う事態にまで広がっていると言われています。共和党の力が増していることや今年の大統領選挙を睨んでの動きもあると思います。その一方で、振り子が振れ過ぎたことへの修正が始まっているのかもしれません。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/597234?display=1

欧州ではどうでしょうか。

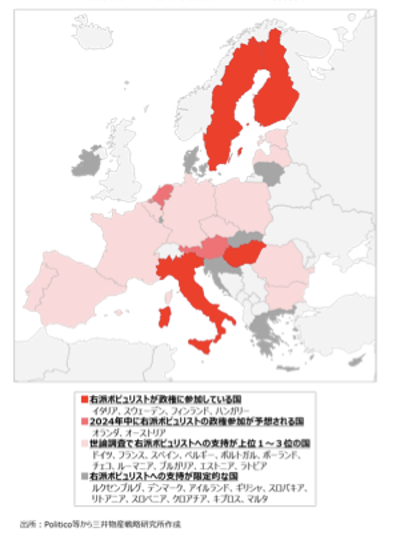

ここのところ欧州では右派ポピュリストの台頭が目立ってきています。

三井物産戦略研究所のレポートによると、その主張のポイントは、自国優先、反移民、反E U、反L G B Tです。ウクライナ侵攻以降のE U市民の不満の高まりを反映しています。この潮流は中期的に続くと予想されています。L G B T Q+に対する風当たりも、今までのような追い風から変化して、逆風すら吹き始めるかもしれません。

https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2024/02/20/2402_hiraishi.pdf

ロシアのLGBTQ活動は“過激主義の兆候”と昨年12月にみなされました。また性別変更や性別適合手術の原則禁止法案が昨年7月に署名されています。

欧米の現状を見ましたが、日本でも動きがあります。女性が中心となってL G B T法案反対のデモ行進も昨年6月には行われています。

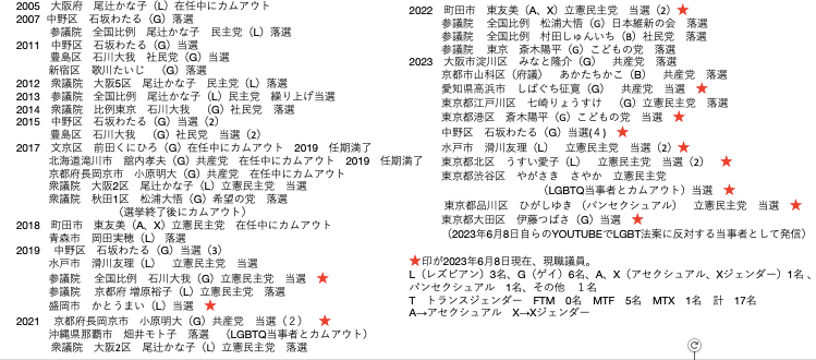

◆今後どこへ行くのかL G B T Q+

L G B T Qの政治家のリストをご覧ください。★印がカミングアウトしている方々です。

11%のスカート男子に比較して少ないと見るべきか、いかがでしょうか。

そろそろ、“自分とは関係ないこと”ではなく、“ちょっと関わりがあるかもしれないこと”として認識する方がいいかもしれません。日本の制度の特性でしょうか、欧米ほど一気に触れたり戻ったりはないかもしれません。一方で、身近にカミングアウトする人が出てきてもおかしくない状況です。もし皆さんの子供さんが高校に通っているとして、子供さんのクラス30人として10%の3人はL G B T Qの方がいてもおかしくない状況です。この状況、実は会社でも同じです。カミングアウトしない、できない、する意味がない・・・色々でしょうが、メリットがないのでしょうね。

日本でL G B T Qの方がどれくらいいるのかは、今のところ、調査によってまちまちです。

“10人にひとり”から“100人にひとり”くらいまで振れています。欧米では“13人にひとり”から“22人にひとり”くらいと言われていますので、日本もそれくらいに収束してゆくのかもしれません。

今、ご自身の周りを見てください、20人くらいの人がいれば1人はいますよ、きっと。

(東出)

今日は“コンサルティング会社”というものにフォーカスしてお話をしてみたいと思います。

自分語りをすると“手前味噌”になってしまって率直に受け止めて頂けないと思うので、ここでは業界分析をされたコラムを参考にして、客観性を持たせながらお話ししてみたいと思います。

ダイヤモンド・オンラインへ寄稿されている独立系コンサルタントの森泰一郎さん(森経営コンサルティング代表取締役)のコラムを今年1月に読む機会があり、注目しているのですが、この方のコラムが弊社の来し方や在り様を映すような内容が多く、皆さんに「コンサルタントを使うことの是非」・「付き合うべきところ」という観点で知って頂くのにちょうど良いと思いました。そこで今回は、いくつかの記事内容を参考・要約&総括しつつ、私たちビジネス未来&Co.の活用ポイントについてもお話ししてみたいと思います。

【取り上げた森氏寄稿記事】

●コンサル倒産急増 2024/1/5

https://diamond.jp/articles/-/336235

●コンサル活用術(前編:コンサルを使って「大金をドブに捨てる会社」と「伸びる会社」の差) 2024/2/20

https://diamond.jp/articles/-/339031

●コンサル活用術(後編:コンサルに「お値段以上」の仕事をしたいと思わせるコツ) 2024/2/20

https://diamond.jp/articles/-/339032

●コンサル活用術(「優秀なコンサル」と「パワポ職人」の決定的な差、“机上の空論”を見破る4つのポイント2024/3/22

https://diamond.jp/articles/-/340762

●コンサル活用術(マッキンゼー、ボスコン、BIG4…コンサルはどこに頼んでも一緒?本当に付き合うべき会社とは) 2024/4/16

https://diamond.jp/articles/-/341353

■独立系コンサルティング会社の実態とビジネスモデル

かつては「コンサルティングファーム」といえば、「有名コンサルファームの出身者集団」・「士業経験者」、それに「企業定年退職者」によるものでしたが、コロナ禍以降、『フリーランス&副業』・『定年前の独立開業』、そして『中小企業診断士』、更には『すご腕エンジニアがベンチャー企業向けの技術アドバイザー』を営むなど、異なるキャリアで参入する方が増えたようです。ご多聞に漏れず、弊社もまさにコロナ禍の創業であり、この傾向は組織の特徴としても現れています。

コンサルティング会社のビジネスモデルは、お客様が「中小企業」や「大企業もしくは上場企業」によって異なってきます。

『中小企業』の場合は、月額契約(もしくはサブスク契約)がベースになり、課題が山積する分、契約期間を長めに取りながら、実務サポートとあわせて取り組むスタイルになりやすいです。また、経営層との対話形式となるが故、「顧問」として経営に参画していくケースも出てきます。また、ビジネスマッチングによる貢献も期待されます。ここでは、人脈やキャリアがモノを言います。私は「人の幅」と考えています。コンサルとしてのロジカルな部分とは逆の、“人間力”の発揮が重要になってきます。私たちのメンバーは“現場発”なので、この人間力は高い方だと思います。

『大企業もしくは上場企業』の場合は、テーマ・課題を細かく設定し、課題単位にプロジェクト化して活動を進めます。3~6ヶ月程度の短期で行なう活動が多く、調査を伴う資料作成(実務サポート)が中心となり、資料作成・データ分析やインタビュースキルに加えて「コミュニケーション能力」が重要になります。ここでは、「クライアントが正しい問いを立てているか」「解決策は何が必要か」を対話しながら見極めていく力が要求されます。つまり、“幅”ではなく、ここでは「深掘り・深さ」が要求されます。弊社はキャリア30年以上のメンバーがほとんどなので、ここでも専門性は十分に指導できるレベルにあります。

では、例えば、近年の注目を浴びたテーマで、いまコンサル会社に何が起きているでしょうか。

■DXに見るコンサル会社の現在

デジタルトランスフォーメーション(DX)にも「攻め」と「守り」という傾向がありました。大手企業の関心は「攻め」であり、技術を活用してビジネスモデルやサービスの改善を図ろうという取組みになっています。かたや、中小コンサルが志向したのは「IT活用による業務効率化」です。これは技術を媒体にする為に独立系コンサルでも扱いやすく、またパートナーとして国や自治体から補助金等を得るアドバイスに注力する仲介業との関係が費用面から重要でした。しかし、ITも技術なので導入が一巡すると、相談案件が減り、コミュニケーション能力が不足する会社から危機に陥っているのが現在と見ています。エンジニアリングサポート企業が苦しい状況になっているのも同じ筋の話と言えます。

結果として、ソリューション系コンサル会社が生き残るのは簡単ではない訳で、顧客の様々な要望に応えられる要素を多く合わせ持つ「総合コンサル会社」が顧客にとっても長く柔軟に付き合える会社といえるでしょう。弊社は、各部門・各機能のエキスパートに集まってもらった集団であり、総合力が組織の個性と思っていますので、ソリューション(やツール)はその時々で最適なものを当然選びます。

■経営コンサルに依頼して伸びる会社/伸びない会社 <中堅・上場企業以上>

コンサルタントを使うのが上手な会社は、以下の特徴を明確にして、相互の「協力体制」を築きます。

・依頼したオーナーは誰か?

・依頼の目的は?

・期待する成果は?(ゴール)

・作業分担(自社とコンサルタントの担当範囲)

・コンサルタントを選ぶ要件

ここで「ゴール」と「役割分担」を明確にして、更に関わるユーザーやパートナーの情報収集を自ら行ないます。即ち、プロジェクトを成功させる下準備を行なうことや、相互の“歩み寄り”努力も成功要因ということになります。

反面、この点を曖昧にしたり、手を動かさない企業はやはり失敗する確率が大きくなります。内容の正しさや違いがわからず、この過程を把握しないと具体的な戦略は理解できない訳で、結果として、使えない資料を高いお金を出して作ってもらっていることになります。

つまり、依頼側のプロジェクト運営改善のポイントは、『資料の中身を正しく理解する』・『良好な協力体制を築く』という2点が重要です。

■コンサルタントは「使う側次第」(高級なお道具箱)

「高級なお道具箱」。これは昔からよく揶揄される表現です。高級な・高いものだから使わない/不要ということではありません。会社内で活動を企画する際、「外部の客観評価がないと、予算が付かないし、始められない」というケースは多々あります。(大手企業ほどこのパターンはありますね。)これが、コンサルタントが必要とされる由縁です。そういう意味では、『コンサルタントをうまく扱えるかが勝敗を分ける』というのは間違いないでしょう。

コンサルタントを活用した成果への近道は、「コンサルタントとのコミュニケーションを改善する」ことです。昨今、コンサルOBが一般企業(実業)へネクストキャリアを求める例が多くなりました。ジョブ型雇用の浸透やワークライフバランスの観点などがその理由として挙げられますが、私が最初にコンサル業界に身を置いた約20年前でもこの傾向はありました。話を戻しますが、コンサルOBは、その経験からコンサルをどう使えば、どう動かせばよいかを知っています。ゆえに、協力体制を築きながら進めます。反対に、コンサルOBを雇えない/うまく使えない会社は課題解決がなかなか進みません。これは、組織や会社風土に難があり、プロジェクトの進め方が曖昧になってしまい、大きな成果が得られないからです。ここの知見があるかないかで今後の業績の優劣も決まってくると考えて頂きたいと思います。

■優秀なコンサルタントとは

ご判断いただくのはクライアントである「お客様」です。

優秀と思われた人は、「お客様に支持頂いた人財」でありますが、同じ人でもお客様次第で変化する点でもあります。“パワポ職人”と揶揄される人との違いはどこにあるでしょうか。以下が指摘されています。

- クライアントが気づかない課題や論点の発見

➡ 当初の協議段階で課題の本質を見極められるかにかかっている - その1.項の重要性の論理的な説明

- 説明に定性・定量データを根拠として示せる

➡ 2.と3.は、「説得力」であり、地道な集約作業が行える - これらを通じて、クライアントのビジネスを「大きく前進させられる」

➡ 実行に繋がらないコンサルは、顧客に価値を提供するというビジネスの本質への理解不足

これを俯瞰すると、「パワポ職人」は、3.項の構成要素の一部でしかないことがわかります。つまり、資料が出来たとしても新しい発信を伴わない訳です。即ち、コンサルタントが「結果を出す」にあたり、“きれいなスライド資料”を作るスキルは必須要件ではありません。社員に対して“パワポ職人”にならないよう指導している企業もありますよね。

弊社では、お客様社内で報告される資料は出来るだけお客様にまとめて頂くよう提案しています。何故なら、社内を通す資料(経営報告や稟議など)はお客さま以上に上手に作成できる者はいないからです。もちろん依頼頂けば作業しますが、上記のような先々を考えた場合に効果が半減するので、お奨めしていないです。私たちは、知識・経験を要素として提供する形で、確実に「人が育つやり方」でお手伝いしています。

■コンサルタント選びで困った時は「人」を見るべし

コンサルタントもOutputばかりしているとInputが不足します。その時にどのような努力・工夫をしているかも見極めるポイントです。即ち、「どのコンサルファームに依頼するか?」ではなく、「どのコンサルタントに依頼するか」を決めることがビジネスを進めるうえで重要です。私たちは、メンバーの関心事をこのコラムのコーナーで発信していますが、それぞれが生活全般のどんなことに関心を持っているのか、肌感覚で伝わるようにしたいと思ってこのコーナーを運営しています。「人」を身近に感じて頂けるなら、大変ありがたいと思います。

今回は、森さんの記事を参照・要約・総括して弊社の思うところを加えていますが、原文記事も是非読んで頂ければと思います。コンサルタントという職業は色眼鏡で見られがちな一面がありますが、よくわかる解説になっています。是非一読ください。

BMCは、ベテラン揃いですが、メンバーそれぞれにInput:自己研鑽に励んでいるので、幅広い感性でご相談に応えていく人財も揃っています。個性的な人財・スキルを持ったメンバーの集まりですが、お仕事の取組みではポイントをしっかり押さえて、確実に進めていきます。中小企業固有の小さな相談から大企業のプロセスマネジメントに至るまで、知見を提供できるスタイルで支援させて頂きますので、是非お声掛け頂ければと思います。

(鯨井)

日本経済のデフレ脱却に向け、「賃金値上げ」「賃金の日米格差」等が話題となっていますが、今回、賃金値上げ、賃金格差の例の一つとして、極端ではありますが、米国のMLB(Major Leage Baseball)と日本のNPB(Nippon Professional Baseball Organization)のプロ野球選手の年棒格差について書いてみることにしました。

ご存じの通り、MLB ロサンゼルス ドジャースは、2023年12月に、大谷翔平選手と10年総額7億ドル(約1,070億円、約107億円/年棒)のプロスポーツ史上最高額で契約を結びました。ちなみに、NPB12球団の総年棒(推定)は約412億円です。そして、2024年度個人年棒(推定)のトップが、村上宗隆選手(ヤクルト)、坂本勇人選手(巨人)の約6億円と言われておりますので、NPB選手から見ても、大谷選手の年棒がいかにケタ外れで、巨大な年棒かということになります。

それでは何故、ドジャースは、大谷選手に対して、このようなケタ違いの年棒が払えるのか、どうして日米プロ野球において、このような選手の年棒格差が発生しているのか、を調べてみました。

MLB各球団の主な収入は、以下のように紹介されています。

① チケット販売

② 放映権料

③ グッズ販売

④ スポンサーシップと広告

特に、①チケット販売と②放映権料が大きな収入源と言えるようです。

まず、ドジャースの「チケット販売」での集客力ですが、2023年はMLBトップで、年間約384万人、1試合平均4万7371人をスタジアムに集めました。一方、観客動員だけで言えば日本のプロ野球も負けてはいません。2023年のNPBトップは阪神タイガースの291万5528人で、1試合平均は4万1064人。「チケット販売」の収入総額という観点では、試合総数とチケット代金で差は出てきますが、1試合平均収入という点では、日米の大きな収入の差異にはなってない状況と言えます。

そうなると、残る大きな収入源の「放映権料」が、MLBとNPBの大きな球団の収入源、選手の年棒格差を生んでいるようです。そこで、MLBとNPBの大きな違いとなっている放映権料について、さらに詳しく調べてみました。

放映権料については、MLBとNPBを比較すると、放映権料の金額だけでなく、放映権収入の仕組みも違っています。

MLBは機構全体で、全米で中継するFOX、TBS、ESPNの放映権料だけで、7年間、17億6000万ドル(約2,693億円)で、巨額の一括契約を交わしており、全国放送の放映権で得られる利益は、MLBの30球団に均等に配分される仕組みを持っています。また、一方でMLB自身が自前の映像配信サービス「MLB.TV」を提供しており収入に貢献しています。

加えて、各球団は、独自で放映権の契約を持つことが可能であり、地域の放送局と結ぶ契約の総収入も23億ドル(約3,519億円)とされています。さらに、米アップル社と契約するインターネット配信の権利料なども加わる形となっています。

上述したMLBの放映権の仕組みにより、ドジャースは、MLB機構からの放映権の分配金を、毎年、安定した基本収入として見込めることになります。さらに、ドジャースは、地元の『スポーツネットLA』と放映契約を結んでおり、契約額は年平均で2億3900万ドル(約366億円、米データサイト『fangraphs』による)。これはメジャーリーグ30球団でもトップの数字とのことです。結果として、ドジャースは、放映権、集客力により、球団総収入は5億6500万ドル(約865億円、2022年概算)に上ると言われています。

一方、NPBの場合は、NPB機構自体が放映権を一括契約する仕組みも無く、各球団が独自で放映権の契約を行う形となっています。そして、NPB全体の2023年12月時点の放映権料は、推定約500億円と言われており、日米の放映権の収入格差は、10倍以上あるとされています。

結果として、ドジャースが大谷選手に支払う巨額な契約金の主な原資の一つが、潤沢な放映権料であり、これが、MLBとNPBのケタ違いの球団収入と年棒の格差になっていると言えます。しかも、放映権料は、長期で契約が締結されているため、5~10年単位での選手との大型契約が結び易いというメリットもあります。

そしてさらに、放映権料の収入については、さらに、次の点で日米の格差は今後も拡大すると考えられます。

1) MLBとNPBの機構マネージメントの違い

2) 日米の放送ビジネス、文化の違い

1)MLBとNPBの機構マネージメントの違い

放映権料の収入に関しては、MLBとNPBの機構マネージメントの違いが格差をつくったと言われています。MLB機構は、全米中継を行う放送局とMLB全体の契約を束ねた一括契約を行うことで、放送事業者間の競争をあおり、価格を引き上げてきた歴史があります。一方、NPBは、球界一丸となって放映権を売る仕組みがなく、各球団が放映権をバラ売りしているため、NPBの価値を集めて一括で交渉することができず、価格が上がり難い状況となっているようです。スポーツ配信サービス“DAZN”とNPBは、放映権に関する契約はしているものの、球団別の個別契約となっているため、その収入は、巨人が年間30億円、他球団は5~10億円と言われており、ドジャースの10分の1以下の水準でしかありません。

また、MLB機構は、MLB全体のコンテンツの価値を高めようとする活動を行っており、それが放映権料アップにもつながっていると言えます。その活動の一つは、全米以外にMLBのマーケットを拡大しようとするもので、日本、英国、韓国等でのMLBレギュラーシーズの試合開催やWBC(World Baseball Classic)開催はその活動事例で、結果として、これらの活動は海外マーケットのMLBのファン、視聴者を増やすことに繋がっています。

また、MLBは、外国人枠という制限を持たず、どの国の選手でも自由に制限なく獲得し、MLBの選手の質を上げると同時に国際化を進めようとしています。さらに、大谷選手に代表されるように、MLB全体として、国籍に関係ないスーパースターへの宣伝活動を行うことにより、MLBへの注目度を上げ、日本およびアジアのMLB視聴者を拡大させています。

MLBとNPBは、放映権料、市場価値をさらに上げるための活動に大きな格差があることは明白なので、今後も球団収入、選手年棒格差が広がっていくように感じます。

2)日米の放送ビジネス、文化の違い

日米の放送ビジネスの違いも大きいと思います。日本のテレビ放送の市場規模は約3兆5000億円ですが、米国は有料テレビ放送だけで2,000億ドル(約31兆円)あるとされます。無料の地上波を中心に発展してきた日本と、早くから有料放送が根付いた米国との歴史の違いが大きいものとなっています。

日本の民放局の基本収入は広告であり、近年では、広告収入が減少傾向にあるテレビ各局にとってNPBへの放映権料の支払いは負担増となっており、放映される試合数は減り、NPBに対する放映権料が上がる可能性は低い状況となっています。

さらに、民放局の放映権の限界は、野球以外のサッカー日本代表のW杯予選の放映権が獲得できない状況にも表れており、世界サッカーの放映権料の相場に対して、追随できない状況となっているようにも見えます。加入者をベースにする有料放送・動画配信会社が参加する最近のスポーツ放映権市場において、視聴率をベースに一定の時間内での広告収入を原資とする民放がスポーツ放映権を獲得するのは、厳しいことに間違いないと考えます。

そして、日本の場合、放送文化の違いから、有料放送・有料動画配信サービスでも、NPBの放映権料アップは厳しいものがあると思います。

NPBが契約したDAZNのような有料配信サービスについて、日本でも加入数は増加する傾向はあるものの、民放での無料の視聴に慣れた日本人にとっては、有料視聴には抵抗があるため、当面は、劇的な加入者数増は期待が薄いように感じます。NPB・球団にとって、有料配信サービスから放映権収入が増えないと、NPBでプレーする日本の有力選手の維持、または、海外から質の良い外国人選手が獲得できなくなるので、NPB自体の価値が上がらないことになります。現時点では、放映権料がMLBのように劇的にアップしていく状況は期待できず、ますます日米格差は広がっていくように推察します。

今回のコラムでは、プロ野球の放映権という観点で、現在、日米の球団の収入格差、選手の賃金格差が明確に存在し、今後も、「MLBとNPBの機構マネージメントの違い」と「日米の放送ビジネス・文化の違い」で、日米格差が広がっていくことを予想しました。そして、日本のNPBとは違い、「“野球の有料視聴”→“機構・球団の価値向上活動”→“放映権料”→“プロ野球選手の年棒”」の流れが循環するMLBのシステムおよびプラットフォームが、MLBのコンテンツの価値を創り、それによって、野球選手の年棒が上昇してきたことを理解頂けたのではないか、と思います。

プロ野球選手の日米年棒格差から見ても、日本の賃金は、“デフレ脱却のための施策”として、単純で一時流行的な上昇ではなく、日本経済の中に、新たに、賃金が上昇する流れ、システム、ビジネス、文化等の構築が必要であり、それらの構築が無ければ、今後の賃金上昇は継続されず、日米格差は広がるばかりと考えます。

※ドル→円換算は、1 US$=153円 (2024年4月15日時点)で計算しました。

<参考>

- なぜ地上波テレビはスポーツ中継から撤退してしまうのか。

https://sports-internship.com/sporttv_live_why_withdraw/ - 大谷翔平の破格報酬生む放映権 日本は米国の1割どまり(日本経済新聞)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC121S70S3A211C2000000/ - ドジャースの資金力

https://www.jluggage.com/blog/j-sports/dodgers-financial-resources/

(田口)

写真:ビックカメラ

こんにちは。 ワインを語るコラムの第八弾です。

昨年12月5日の#161コラムでは、赤ワインの「ボディ」についてお話をしましたが、今回は白ワインの「甘口/辛口」についてです。

そもそも、「白ワインの『辛口』って何? 唐辛子や胡椒のような『辛い』って言うことなのか?」と言った素朴な疑問を持っている方もいらっしゃるでしょう。今回はこの疑問についてのお話です。

1.辛口ワインは辛くない!

白ワインの味わい表現のひとつに「甘さ(甘辛度)」があります。

とろりと蜜の様な甘いものから、優しくまろやかなもの、すっきり爽やかなもの、ピリッと酸味のあるものまで、白ワインの甘さは幅広くあります。

ボトルの裏ラベルの表示では、「甘口」>「やや甘口」>「やや辛口」>「辛口」の4段階で区分されている場合が多いですが、更に「極甘口」や「極辛口」で区分されるワインもあります。

では、冒頭の疑問についてです。

「甘口」ならば味の想像はある程度出来ますが、「辛口」って何だろう? 唐辛子や胡椒のような辛いって言うことなのでしょうか? 結論から先に言うと、ワインの「辛口」は辛くありません。

辛いものが苦手な方へ、「安心してください!」

ラーメンや韓国料理などの「辛口」は「唐辛子マークの数」で表現されるような「辛い」という事ですが、ワインの「辛口」とは「辛い」のではなくて、「甘くない」という意味です。英語では「Hot」ではなく、「Dry」と表現されます。

では、「甘くない」とはどういうことなのか? それは、ワインの発酵工程に関係しています。

発酵工程とは、ぶどうの果皮などに含まれる酵母菌が果実の糖分を食べる(分解する)ことで、アルコールと炭酸ガスが生成されてワインになります。その酵母菌が糖分を食べ尽くせば、甘味のないワイン、つまり辛口ワインとなります。酵母菌が糖分を食べ尽くす前に意図的に分解を抑え、糖分を残せば甘味のある甘口ワインとなります。

ぶどう品種、産地、収穫時期などによって、元々ぶどう果実に含まれる糖分に差があることで、出来上がるワインの甘口/辛口を左右しますし、全く同じぶどう品種でも発酵方法によって甘口から辛口まで造り分けることも出来るのです。

フランス、イタリアやスペインなどEUの基準では、残糖が1リットルあたり4g以下のワインを「辛口」としています。(例外として、非常に酸が強いワインの場合には、少し糖が残っていても辛口に感じる為、9g/L以下の残糖で辛口としています。)

従って、白ワインの「辛口」とは「辛い・Hot」ではなくて、「甘くない・Dry」という意味であって、「残っている糖が少ない」ということを覚えておいてください。

「キリッと」、「すっきり」、「爽やか」というような印象の「甘くない」ワイン、それが辛口ワインです。

飲みやすいものが良いと思って、お店で甘口の白ワインを注文したら、本当にジュースみたいな甘いワインが出てくる場合がありますので気を付けてください。

2.甘口/辛口の見分け方

2-1.アルコール度数での見分け

甘口/辛口の見分けはどうすれば良いか?裏ラベルに区分表記があれば迷うことはないのですが、全てのワインに記載されている訳ではありません。ではその区分表記が無い場合は、「アルコール度数」をひとつの目安としてください。

前述の様に、ワイン製造工程で発酵が進むと糖分が分解されてアルコールに変わりますから、糖分が少なくなって「辛口」になる程、アルコール度数が高くなります。一般的に13%がボーダーラインと言われており、13%以上が「辛口」、それ以下が「甘口」となります。

ただし、これも全てのワインに言えることではありません。

「世界四大酒精強化ワイン」と呼ばれるポルトガルの「ポートワイン」と「マデイラワイン」、スペインの「シェリー酒」、イタリアの「マルサラワイン」などの「酒精強化ワイン」では、発酵中にアルコール度数の高いお酒(ブランデーなど)を混ぜて強制的にアルコール発酵(酵母菌の働き)を止めることで、「甘口」でありながらも、アルコール度数が15~22度程の高いワインもあります。

2-2.ぶどう品種での見分け

ぶどう品種でもある程度は「甘口」か「辛口」かが分かります。

① シャルドネは「辛口」

白ワインと言えば、圧倒的に有名なぶどうがシャルドネ(Chardonnay)です。フランス・ブルゴーニュ地方が原産で、現在では世界各国で栽培されています。シャルドネは「特徴のなさ」が特徴といえる品種であって、冷涼な地域で栽培されたものはフレッシュで酸味が効いていて、温暖な地域で栽培されたものは南国フルーツを感じる濃厚な味わいになり、樽熟成させるとどっしりと厚みのある味わいになるなど、栽培地域や醸造方法によって多種多様です。甘辛さは殆ど「辛口」タイプです。

② ソーヴィニヨン・ブランは「辛口」

ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc)はフランス・ロワール地方が原産で、現在では世界各国で栽培されており、シャルドネと同じく白ワインで定番のぶどう品種です。冷涼な地域で栽培されたものは、青草、ハーブや柑橘系の爽やかな香りが感じられ、温暖な地域で栽培されたものは、グレープフルーツや桃のフルーティーさを持ちますが、共にしっかり酸味の効いたフレッシュな「辛口」タイプです。

③ モスカートは殆ど「甘口」

モスカート(Moscato)とはマスカットのことで、イタリアでの呼び方です。スペインではモスカテル(Moscatel)、フランスではミュスカ(Musucat)と呼ばれます。フレッシュなぶどうの香り、華やかな白い花、柑橘類、マスカット、白桃といったフルーティーなアロマがあり、ぶどう自体の糖度が高いため「甘口」タイプになります。デザートワインやシェリー酒の生産に使用されることもあります。しかし、フランスでは「辛口」タイプに造られますので要注意です。

④ リースリングは「辛口」から「極甘口」まで

リースリング(Riesling)は、レモンやライムなどを感じるシャープな酸味があり、林檎や梨、ほのかに石油のような香りもあることが特徴です。口当たりが良くきりっとした辛口ワインから、貴腐ワインやアイスワインなどの蜂蜜を思わせる濃厚な極甘口ワインまで幅広く造られています。ドイツ(特にモーゼルやラインガウ)では比較的「甘口」タイプが多く、フランス(特にアルザス)では「辛口」タイプが多いです。

3.「極甘口」タイプに造られる白ワイン

特殊な方法で糖度を上げたぶどうで造られる極甘口ワインを3種類紹介します。

① 貴腐ワイン

ボトリティス・シネレア菌という貴腐菌をぶどうの果皮に付着させると、果皮の組織が潰れ、ぶどうの中の水分が蒸発して、糖分が凝縮された貴腐ぶどうになります。この糖度の高いぶどうを使うことで、アルコール度数は通常のワインと変わらずに、濃厚な極甘口ワインが出来上がります。

天候や土壌、品種など特殊な条件下でしか貴腐ぶどうは出来ない上に収穫量も減少するため、高額となってしまいます。「世界三大貴腐ワイン」と呼ばれるフランスの「ソーテルヌ」、ドイツの「トロッケンベーレンアウスレーゼ」、ハンガリーの「トカイ」が有名です。

② アイスワイン(Ice Wine)

アイスワインは、冬までぶどうを収穫せずに放置し、自然に凍結したぶどうを摘み取って造られる極甘口ワインです。ぶどうの実が凍ると、果汁の中の水分は凍っていますが、糖分などのエキスは凍っていない為、圧搾の際にエキスだけが流れ出します。この糖分が凝縮したごく少量のエキスだけを使って造ります。原料エキスの希少さから高価になってしまいます。(ぶどう1房からエキスはスプーン1杯程しか採れません。)主にドイツ、オーストリア、カナダで生産されています。

③ ヴァン・ド・パイユ(Vin de Paille)

ヴァン・ド・パイユは「藁ワイン」の意味です。収穫したぶどうを発酵させる前に、藁やゴザの上で数ヶ月間乾燥させ、水分を半分ほど飛ばして、糖度が凝縮した干しぶどう状態にしてから造られる極甘口ワインです。

秋の気候が暖かく乾燥していて、風がよく吹く自然条件の地域でしか造ることができません。フランスのジュラ地方が有名です。

4.甘いほど高級なドイツワイン

ドイツワイン法での格付けで最高峰クラスに位置するQ.m.P (Qualitatswein mit Pradikat、クヴァリテーツヴァイン・ミット・プレディカート)は、収穫したぶどうの糖度によって更に6段階の等級に区分され、一般的に糖度が低いものから高いものへとランクや価格が上がります。その6段階は、①カビネット(Kabinett)→②シュペトレーゼ(Spatlese)→③アウスレーゼ(Auslese)→④ベーレンアウスレーゼ(Beerenauslese)→⑤アイスヴァイン(Eiswein)→⑥トロッケンベーレンアウスレーゼ(Trockenbeerenauslese)に分類されます。

このような名前が表記されたドイツワインは、甘口や極甘口ワインだと分かります。

5.白ワインの適正温度

一般的に「白ワインは冷やして飲むもの」と言われていますが、冷やせば良いというものではありません。冷やしすぎると、味がぼやけるからです。おおよその目安として、「極甘口」は4~6℃、「甘口」は6~8℃、「辛口」は10℃前後です。温度で味の印象が大きく変わりますので、適温でいただくようにしましょう。

6.赤ワインでの「甘口/辛口」表現と、白ワインでの「ボディ」表現

「甘口/辛口」という表現は、赤ワインではあまり聞きませんが、赤ワインでも使います。「甘口」の赤ワインも生産されています。しかし、その生産はとても少ないです。通常、赤ワインは味わいの奥深さや複雑さを引き出す為に、糖分が無くなるまで発酵させて「辛口」にします。私達が口にする赤ワインの殆どが「辛口」なので、「甘口/辛口」という表現をする必要がないからです。その代わり「ボディ」という言葉で味わいの多様性を表現しています。

一方、白ワインでの「ボディ」という表現もあまり聞きませんが、これも使います。ボリューム感があって飲み応えのあるものを「フルボディ」と呼びますので。

「白ワインのボディ」については、次回のコラムでお話ししたいと思います。

以上、今回のコラムでは白ワインの「甘口」、「辛口」という表現についてお話をしましたが、如何でしたか? ワインを選ぶとき、飲むとき、語るときに、ちょっと思い出していただけたら嬉しいです。楽しいワインライフをお過ごしください。

(前野)

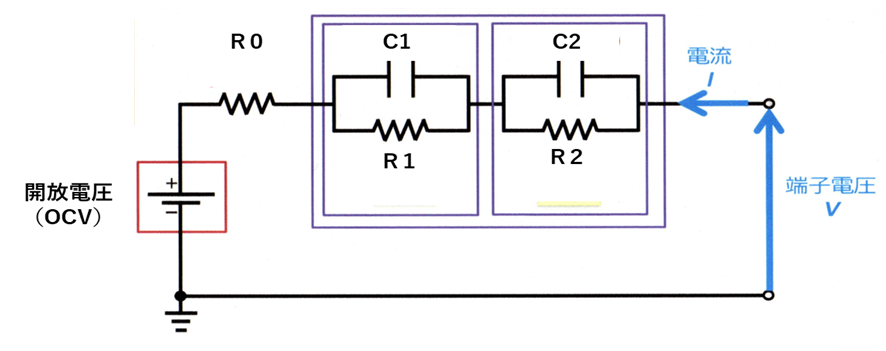

過去数回にわたり、リチウムイオン電池のSOC、内部抵抗、OCV特性等、基本特性について紹介してきました。 実際にリチウムイオン電池を使用して、蓄電システムを設計する場合は、充電や放電に伴うリチウムイオン電池の両端電圧を予測し、決められた範囲に収まるようにコントロールする、内部抵抗や容量の劣化を推定する必要があります。

今回は充放電に伴う電池電圧の予測方法について紹介いたします。

電池には、起電力と内部抵抗があるということは、教科書にも書いてあるとおりで、リチウムイオン電池の簡単な等価回路は、下記の図1の様に示すのが一般的です。

尚、図1の回路図で、電池の起電力に相応する電圧をOCV(開放電圧)とよび、電池のSOCとの相関が高く、その関係を示したものがOCV-SOC線図です。

図1:電池等価回路、山田作成

また、三元系電池の、OCV―SOC線図の事例を図2に示します。

図2:OCV-SOC線図事例、山田作成

1から分かるとおり、セル電圧V(SOC,温度)は、下記式のとおりです。

V(SOC,温度)=OCV(SOC,温度)+ I×R0(SOC,温度) + C1両端電圧(SOC,温度)

+ C2両端電圧(SOC,温度)・・・・式(1)

尚、C1およびC2の両端電圧は、時定数がR1×C1、R2×C2の一次遅れの電圧となり、たとえば、C1両端電圧は下記の伝達関数で表されます。

I;充放電電流 → R1/(1+S×R1×C1) → C1両端電圧 S;ラプラス

R1、R2、C1、C2は、SOC、温度で変化します。

注)グレーの網掛け部は、本来は線図、□表記。(HPシステムの機能上から表記を変えています。)

以上の式から、SOC、温度で変化するOCV特性、R0、R1、R2、C1、C2の特性がわかれば、セル電圧を計算することが可能となります。

しかし、OCV特性、R0は、電池メーカから提供されますが、R1、R2、C1、C2については、詳細に提供されません、よって「一定電流でSOC0~100%の間で充放電したときのセル電圧特性」等から、限られた条件での「C1両端電圧+C2両端電圧」が推定できます。

これらにより、満充電時のSOCやセル電圧の設定、セル電圧を決められた範囲に収めるための充放電電流の計算、内部抵抗の推定等が可能となります。

(山田)

お気軽にお問合せください

お問合せやご相談のご予約

ビジネス未来&Co.では、事業開発やビジネスコンサルティング等に関するお問合せや相談予約を専用フォームで受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。

を開設

(2025年4月活動分より)