事業開発、ビジネスコンサルティング、教育・研修なら “ビジネスみらいアンドコー” へ

コラム 『ビジネス未来』 バックナンバー ⑥ 2022/1/11 ~ 2022/3/29

タイトル

#074 2022/3/29 “災害への備え”を考える

#073 2022/3/22 「ファシリテーションこぼれ話」

#072 2022/3/15 テレワークと上司・部下の関係

#071 2022/3/8 EV充電インフラ

#070 2022/3/1 プラスチックごみのリサイクル

#069 2022/2/22 バイオプラスチック

#068 2022/2/15 新たな「部品屋」に変身

#067 2022/2/8 国産化・国内回帰と目利き

#066 2022/2/1 コロナ禍の第九合唱

#065 2022/1/25 地球温暖化で思うこと

#064 2022/1/18 プラスチックごみによる環境汚染

#063 2022/1/11 新年に思うこと:日本語能力

3月16日(水)23時36分に福島沖を震源とするM7.4、最大震度6強の大きな地震がありました。東北新幹線の脱線事故をはじめ、鉄道・道路・水道・電気など公共インフラに大きな被害が出ています。新幹線は4月下旬を目指しての復旧工事を、火力発電所もいっぱいの対応で何とか乗り切ろうとしています。この地震は揺れが激しく長く、2011年3月11日の東日本大地震から11年目の日を過ぎた直後だったこともあり、多くの人が当時の事を思い出したようです。報道でも「計画停電」という言葉が再登場して、東日本大地震の被害で能力が落ちたインフラの脆弱性は未だ復興途上なのだと痛感しました。

実は、このコラムは熊本で書いています。皆さんもご存じの通り、熊本も6年前(2016年4月14日)に大きな震災に遭いました。この後に熊本を訪問した際に、復興に対する心持ちの違いを実感する出来事があったので、今日はこの点を振返ってみたいと思います。

■熊本地震の避難の特徴

6年前の熊本地震では、震度7が連続して2回、各々異なる断層が動いたことで、大変大きな被害を出しました。揺れた方向が2度の地震で異なった為に、家屋の損壊の仕方も地域によって大きく異なっていました。私は地震から2か月後に仕事で訪問したのですが、その時に実際に自宅の損壊被害に遭われた方にお話を伺いました。『家の玄関を上がったところにあった2階へ上がる内階段が、家の外に飛び出していた。2階からロープで1階に降りた。』……この民家の光景を想像できますか? 私の想像のはるか上をいくものでした。

皆さんは報道で被災や避難の状況をご覧になった記憶があろうかと思います。

あの光景の中に、実はこの熊本の土地柄が現れていたのですが、報道では伝えられてはいなかったように思います。震災復興にも向けた大きな役割を果たしたハード・ソフトは何か?

それは、【ハード】街と生活を守る「井戸」の存在、 【ソフト】「自助・共助」の風土と県民性、と言えましょう。

■生活を守る「井戸」の存在

熊本市は水が大変豊かです。阿蘇の伏流水が流れている為、あちらこちらで湧水が出る都市です。

前述の訪問時に市内の繁華街のお店で地元の方に教えてもらったのですが、『熊本市内は、昔から近所の数件で自前の井戸を持っているところが多い。繁華街のホテルや飲食店もそう。阿蘇のミネラルウォーターなので、そのままで十分飲める水質です。ホテルの部屋の洗面台に「飲める井戸水を使っています」って貼ってありませんでしたか?』 『だから、大きな地震が来ても、水の確保には困らないんです。震災時に皆さんが公園にずっと避難しているのをニュースで見たと思いますが、熊本市内の公園にはそういう地下水をくみ上げるポンプ・水道が設置されているところが多いんです。だから、井戸がない人は公園に集まるんです。帰らないんじゃなくて、水が確実に確保できるから公園にいるんです。』

地元の人ならば当たり前の生活の一部なのでしょう。外から来た俄かの人間にはわかるはずもなく。

しかし、これは行政が、いつか来る災害にしっかり備えていたことの証です。

確かにホテルの中にもこの表記がありました。 (ドーミーイン熊本)

■“自助・共助”の風土

この方が憤った話も聞けました。それは、東北の某県から来たボランティアが『自分たちから動かないで騒げば国がやってくれるよ。東日本震災の時もそうだった。なぜ熊本の人は自分たちでやろうとするの?』と話したとのこと。その方は『熊本は水の心配が早く解消される。地震や災害は日本中で起こるから、復興予算はそちらにも分配しないといけない。だから、「命が助かったんだから、まずは自分たちで、協力しながら」という気持ちでみんな復旧作業に力を注ぐんです。このような考え方の東北出身のボランティアには“さっさと、帰れっ!”って言いたくなりましたよ』と話してくれました。

まさに自助・共助ですよね。公助も必要だけど、それを待つ前に自分たちで出来ることは積極的にドンドンするという考え方。すばらしい風土だと思いますし、その心構えを醸成・共有する県民性も素晴らしいと思います。

■日々の心がけ

こう振り返ると、短期間の対策ではなく、長く積み上げてきたアプローチが見えてきます。コラムのサブタイトルに、現在放送中のNHKの朝ドラ「カムカムエヴリバディ」でたびたび登場するセリフ:「日々鍛錬し、いつ来るともわからぬ機会に備えよ」と付けたのも、このドラマのような立身出世の場面だけではなく、災害のような厳しい局面でもこの心構えで愚直に取組み、そして続けることが“自助”に繋がることを改めて皆さんで認識したいからです。普遍的だと思いませんか。

ロシアのウクライナ侵略で一気に世界中がきな臭くなる中、紛争に対する普遍的な準備が出来ている国はなかったことが露わになりました。仕掛けたロシアですら。全ての国々が何らかの不便やガマンを強いられているのが今、そしてこの先当面の状態です。しかし、自分たちで出来ることにしっかり取り組みつつ、ポジティブ/ネガティブのいずれの出来事が訪れた時に、しっかり対処していけるような人間でありたいと思います。

(鯨井)

■はじめに

コロナ禍で未だ収束の気配がみられませんが、皆さまはいかがお過ごしですか。

集まっての相談事も3密を避けてでは思うに任せられない中でも会議の必要性は待った無しですね。

今、皆さまの会議の場は思い通りに進んでいますか?

問題意識の高い貴方がもし『“困った!”会議』に直面して困っていたら!それはチャンスです。

ここでの記事を通じて『“何とかなった!”晴々会議へ』の変身への一助となれば幸いです。

私がファシリテーションの応用技で解決した事例の一端を紹介します。リモートでも活用可能です。

*今までの会議でこんな困った経験は有りませんか?

===『“困った!”会議』エピソード===

●リーダーが意見を出すように指示しても、皆が貝のように口を閉ざした状態から脱せられない

●よしんば意見が出たとしても、いつも特定の人や声の大きい人に引っ張られがちである

●結局、リーダーからの指示待ちになっている

●他人が決めた行動内容では、各自“やらされ感”で行動に身が入らない

●結果として成果に繋がる行動には繋がらなくて、先送り感が残る

====================

指示命令は一見手っ取り早いので 成果を急いでつい指示命令に走ってしまいがちです。結果として、指示された側は当事者意識は低く、“やらされ感”で真のヤル気は出ず、成果に繋がり難いのです。

*それがナント!或る方法を用いる事で、会議の場の空気が一変したのです。

===『“何とかなった!”晴々会議へ』エピソード===

◎今まで意見が出なくて困っていた場が、転じて皆から意見が出る場に変わり!

◎結論の方向性も皆の意見の中で炙り出されて来て!

◎決めた事が実際に実行に移されるので!

◎結果として成果に繋がる!

==========================

上記が実現できた方法が有るのです。勿論リモート会議でも使えます。

*ファシリテーションを用い、更に極意の応用技を組み合わせた進め方です。

ファシリテーションは私も長く活用していますし、ご存知の方も多いと思います。一見簡単そうですが、実はとても奥が深く、更に事前準備や議論の交通整理等の応用技を工夫し組み合わせる事でいくらでも効果は増すと実感しています。

■その極意を『「心・技・体」の視点からの攻略法』でお伝えします。

ファシリテーションの応用技による解決への方法を“道”と捉え、日本人DNAに根付いた「心・技・体」の視点からアプローチしました。その結果『“何とかなった!”晴々会議へ』に進化させる事へ有効だった具体的解決策の一例を紹介します。

■先ずは「心」の視点からです。

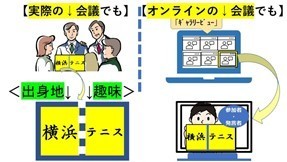

会議は人が集う場です。ともすると心理的に緊張し易い場と言えましょう。それを解きほぐすには、ゲーム的な交流が有効です。アイスブレークとも呼ばれています。自己紹介を兼ねてアレンジしたケースは以下です。

お互いに自己紹介する際に、紙に出身地と趣味を書いて貰えば準備OKです!

コレを掲げながら自己紹介します。結構コレだけで和みます。

*何故でしょう?

心の緊張を解く際には、お互いの事を知り合う事が良いきっかけになります。

ならばと、なるべく知られても抵抗感の無い、且つお互いが理解し易い項目がベターです。

心理学的に安心感に繋がる要素が含まれているのです。相手の様子が分かること。

中でも 出身地が分ると、趣味が分ると‥

→自らの経験で親近感を感じる地名や趣味で有ったり、共通点が有ったりすると尚更です。

→そこに心の共鳴・共感が生まれ易いのです。

何故かココで怒り出す方は皆無で、皆さん割と笑顔になりますよ。

*コレはリモートでも出来て、むしろリモートの方が画面で見られて、より共有し易い面も有ります。

上記の紙をWEBカメラを通じて皆が掲げると、参加者全員が画面の中に一斉に見えて一望のもとになるのも壮観です。実際に是非体験して味わってみて下さい。

*さぁ、場がなんとなく笑みもこぼれて和んだところで、いよいよ本題の「意見出し」です。

「〇〇について意見を出してください~」となった時に、なかなか意見が出難いのは何故でしょう。

喋りたい内容は頭に浮かんでいても、どう喋ってよいかを気にしてしまうケースも有るでしょう。

更に、コレを言った時の他者からの反応や評価が気になると、心理的ブロックが働いて益々喋り難くなったりします。

■ここでの次なる“道”として「技」からの視点を紹介します

そこで次のように言います。

「手元でご自分の意見をメモってみて下さい」

こう言えば、殆どの方々が何かしら書けるのです! これが「技」の一例です。

「では、(今書いた事を)紹介して貰えますか」

と次に言えば、とにかく読み上げればよいので、繰り返すうちに結局予想以上に意見が出る場合が多いのです。

意見が出始めれば、追加の意見出しはかなりスムーズになり、コレがチョットした突破口になります。

リモート等でパソコンのみの場合はチャットの欄に意見を記入戴くと相互に一覧出来て技有り!です。欲を言えば、書記役の1人がチャットからExcel等にコピペして画面共有で見える化ができれば、出た意見が全て一覧でき、更に並べ替え等ができれば、とても分り易くなります。

■「心・技・体」3番目の「体」は実践です

出た意見が見える化できたら、それを議論しながら結論に繋げ易くなります。出た結論は行動に移すことになります。ここでの行動分担は、(困った会議で単純に指示命令された場合よりも)自発的に“それは私がやります~”と、決まり易いです。何故ならば、心理学的に、人は自ら発案発言した事は自ら (の「体」の行動で)実行したいとの気持ちが高まり易いので自発的行動意欲に繋がり易く、その結果、実践され、効果も出易いのです。

皆さまも、ここでの自らの気付きが有りましたら、先ずは自らやってみましょう。

その様子を仲間と共有すると、更なる進化へのヒントを相互に貰え、成果に繋がると思います。

■最後に

以上、『“困った!”会議』への対処法を「心・技・体」の視点に則って紹介しました。皆さまの困った会議が『“何とかなった!”晴々会議』へ進化する一助となれば幸いですし、ご要望がございましたら喜んで支援させていただきます。

(井上)

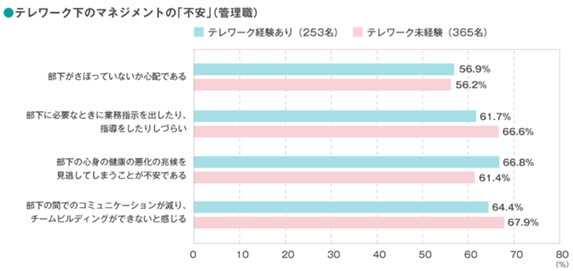

◆マネジメントの半数以上は部下を信頼していない?

先日、私の若い知り合いが「テレワークは嫌いだ」と言っていました。理由を聞くと「定年嘱託のおじさん達がサボるから、管理職に毎朝/朝晩その日の仕事の予定と結果を報告させられるので、余計な仕事が増える」とのこと。

確かに、アンケートによると、テレワークに対して半数以上の管理職が「部下がさぼっていないか心配である」と考えているそうです。さすがに管理職と呼ばれるだけありますね。彼の話を聞いて、私は“マクレガーのXY理論”を思い出しました。

【出典】 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ プレスリリース(2020/4/28)

◆マクレガーの理論、ピグマリオン効果と2-6-2の法則

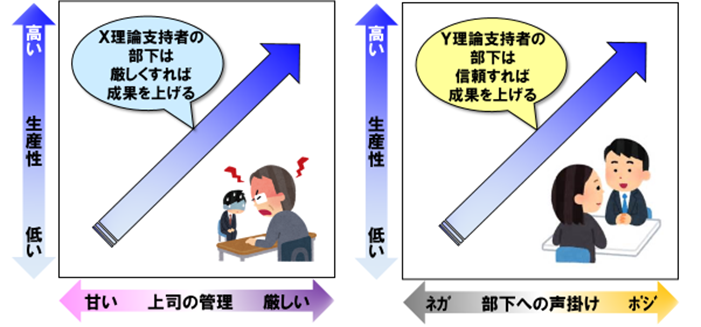

“マクレガーのXY理論”をご存知でしょうか。簡単にまとめると下記のような理論です。

X理論;人は生来怠け者で、強制されたり命令されなければ仕事をしない。

Y理論;人は適切な目標と報酬を与えれば、自ら進んで一生懸命働く。

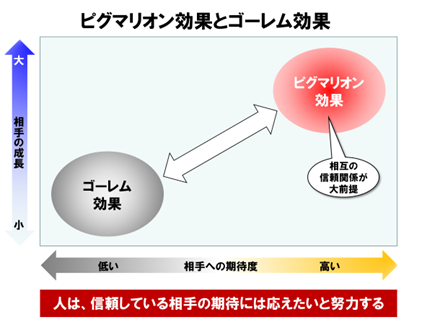

これらはどちらが正しいというものではないと言われていますが、X理論を信じる上司の部下は厳しく管理されないとサボろうとし、Y理論を信じる上司の部下は信頼されれば自ら頑張ろうとする、という説(ピグマリオン効果とゴーレム効果)もあり、私の実感ともマッチします。

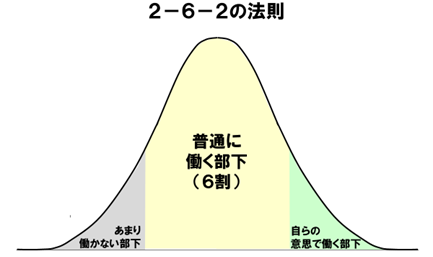

これらと皆さんも良くご存じの“2-6-2の法則”を組み合わせると、以下のようなことが起きるのではないかというのが私の立てた仮説です。

●意識の高い2割の人たちは自律できているので、上司のタイプに関わらず自らの意思でしっかり働く。

●意識の低い2割の人たちは「できれば楽をしたい」と思っているので、上司のタイプに関わらず何とかサボろうとする。

●そして、多数派である中間の6割の人たちは、上司次第で「(この人のために)一生懸命働こう」という人にも「サボろう(やってられない)」とする人にもなり得る。

残念ながら私は研究者ではないのでこの仮説を検証することはできませんが、これを単純に上司のタイプに当てはめると、上司がX理論支持者であれば部下の8割(2+6割)のモチベーションが上がることはなく、上司がY理論支持者であれば部下の8割(2+6割)はモチベーション高く働くことになります。更に言えば、X理論支持者の上司とその部下の間ではパワハラ問題が起きたり、メンタル不全者や離職者を生み出すリスクが増えることも考えられます。

◆リーダーの役割

私はリーダー(敢えて管理職とは言いません)の役割は、

①明確な方針と具体的な目標を示し

②部下に適切なタスクを与え

③必要な支援をしながら

④チームのタスク達成と部下の成長を同時に実現する

ことだと思っています。

そう考えると、テレワークで管理職が行うべきは、意識の低い2割の人たちをサボらせないように全体を管理(監視)することではなく、その他の8割の人たちを信頼して働きやすいように支援することではないでしょうか? もしかしたら8割の人たちがモチベーション高く仕事をしていれば、意識の低い2割の人たちの意識改革にもつながるかも知れません。

◆テレワーク下でも部下がモチベーション高く働くために

プロ野球で昨シーズン、20年ぶりの日本シリーズ優勝を成し遂げたヤクルトスワローズの高津監督が日々考えていることは「選手の手は引っ張るが、足は引っ張らない。背中は押すが、頭は押さえ込まない」だそうです。(プレジデント 2022.3.4号)

カウンセラーとして、これまで数多くの人たちと面談してきて思うことは、良い意味でも悪い意味でも「この上司の下だからこの部下がいる」と感じることの多さです。“子は親の鏡”という言葉がありますが、部下も上司の姿勢を映す鏡だと思います。テレワーク下においてもそうでなくても、上司が率先して部下との信頼関係を築くことはとても大切です。

(田村)

最近、YouTubeで、日本発のEVの充電規格であるCHAdeMOが、特に北米・欧州で次第に採用されなくなり、日本のみの充電規格になりつつあるとの紹介があった。現在、日産EVのLeafのオーナーである私は、充電規格のCHAdeMOに興味が湧いて、調べてみることにした。

以下、日経XTECH、2021年9月28日付け「EV充電のインフラ競争に終止符?CHAdeMOが放った第三の矢とは」の記事や資料を紹介・引用しながら現状と今後を見てみたい。

===============

▶CHAdeMO規格の生立ちと現状

CHAdeMO協議会は、自動車メーカー、充電器メーカー、充電サービス関連会社、行政など、海外企業19社を含む、158の会社と団体とからなる会員によって、10年3月に設立されました。この時点で世界には、同じようなEV向けの充電規格はなく、先駆的な存在でした。

CHAdeMOを採用した急速充電器は、日産が10年に発売した量産EVのLeafの普及と並行して、少しずつ増えていき、CHAdeMO方式の急速充電器の設置数は、2021年5月時点では、下記のように、世界93カ国で4万910基に上る。(出所:CHAdeMO協議会)(【記事引用】日経XTECH、2021年9月28日付け)

===============

果たして、このCHAdeMOの急速充電器は世界において、Leafの普及時はデファクトスタンダードとなっていましたが、その後はどうだったのだろうか?

■ 世界のEVの充電規格の採用状況

日産Leafのグローバル販売と共にCHAdeMO規格の充電器は世界に採用されていったが、ご多聞に漏れず、規格競争が勃発。欧米勢が推進する「Combined Charging System(CCS)」(いわゆる、コンボ方式)や中国のGB/Tが生まれている。また、米Tesla(テスラ)も独自の規格で世界中に充電インフラを設置し始めて競争に加わり、世界市場で規格競争が行われた。

その結果、日米欧中及びテスラの5つの充電規格が既に採用されているが、更に日本と中国の共同研究によって生まれたCHAdeMO第3世代に当たる「CHAdeMO3.0/ChaoJi(チャオジ)」という新たな高出力充電規格が2020年4月に正式発表されている。それにしても、中国と共同開発とは驚きだし、日本市場が中国製EVであふれることにリスクを感じるのは私だけだろうか?

CHAdeMOの新規格「CHAdeMO3.0/ChaoJi(チャオジ)」は、

高出力化、新型コネクター、液冷技術の採用、既存急速充電器への互換性、といった点が特徴

(出所:CHAdeMO協議会)【引用】日経XTECH、2021年9月28日付け

■ 本当にCHAdeMOの充電規格採用国は、日本のみとなるのか?

走行距離が長いという市場要件から大容量バッテリーが必要な欧米は、CCS1&2が普及していき、CHAdeMO充電器のプラグを搭載する新車が投入されない限り、欧米市場から消えていく可能性は高いと懸念される。可能性が残っているとすると、カーボンニュートラルへの対応が出来るというCHAdeMOの強みをアピールして採用して貰えるかどうかだと思う。

引用記事の日経XTECHでも以下のように指摘する。

===============

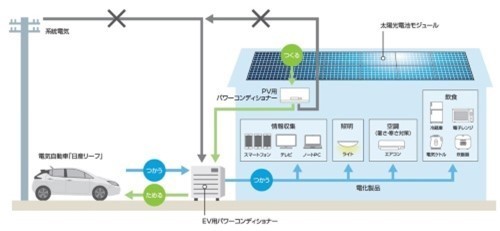

CHAdeMOは(EVの電力を家庭で使う)『V2H(Vehicle to Home)』、つまりEVの電池から家に電気を供給ができる世界でただ一つの充電規格で、これはCHAdeMOの強みである。

住宅に太陽光パネルを設置した際、発電した電気をLeafに蓄えることができ、60kWhの場合は、一般の家庭なら4~5日分の電気を蓄電できる。

カーボンニュートラルの視点からだと、V2Hは単なる充電だけではない付加価値と考えられる。===============

最近は異常気象で自然災害が増えてきているが、充電器をEVだけのものではなく、V2Hも可能とすることで、ゼロエミッションの社会づくりにも貢献するCHAdeMO。この規格に、自然災害の少ない欧米の人は魅力を感じるだろうか?

(K)

電気自動車の電力を家庭で使える「V2H(Vehicle to Home)」のシステムイメージ。

災害時など電力会社からの供給が止まった場合は、自動車の電力の活用で住宅内の電化製品を使用可能

(出所:日産自動車)【引用】日経XTECH、2021年9月28日付け

オミクロン株の感染者数がそろそろピークアウトしそうです。

しかし、新聞やテレビの報道では感染者数が減少に転じた頃から死亡者数を中心とした報道を始めたように思います。どんな意図かは不明です・・・www

また今更ながら、これまで幾らでも時間があったのに何の対策もしてこなかった医療崩壊を声高に叫ぶ人たち。あんなに時間があったのに何かできることはなかったのでしょうか?www デルタ株当時の感染者数減少の要因分析もやっていない・・・www

さて、前回のコラム執筆を担当した時(2022/1/18)にお話した通り、今回は「リサイクル」について述べたいと思います。まず、もう一度「海洋プラスチック問題」をおさらいすると、

① 人間社会が出したペットボトルやビニール袋などのプラスチックごみが海に流れ出す

② 長距離・長期間を移動する内に粉々に砕け、1㎜以下のマイクロプラスチックになる

③ マイクロプラスチックごみが体内に蓄積された魚を食べたり、海洋深層水として飲料水となって人間も飲み込んでいる

という、地球上の生物全体の問題です。

前回は、レジ袋有料化によるプラスチックゴミ廃棄量の改善の状況と効果についてみました。今回は、プラスチックごみの廃棄量削減のためのリサイクルについてみていきます。

リサイクルについて調べてみたところ面白い記事を見つけました。「Forbes」2019年1月10日の記事です。記事から一部引用します。

【引用】世界基準からズレた日本の「プラごみリサイクル率84%」の実態 | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

■日本のプラスチックゴミリサイクルの状況

日本では以前よりプラスチックの分別回収が進んでいます。だから分別回収をしたプラスチックゴミはリサイクルされていると思われており、実際に日本が発表しているプラスチックゴミのリサイクル率は84%です。世界的に見てもかなり高い水準です。

■リサイクルの中身

リサイクルは、日本では以下の三種類に分類されます。

① マテリアルリサイクル

② ケミカルリサイクル

③ サーマルリサイクル

各々は、以下のように定義されています。

① マテリアルリサイクルペット

ボトルゴミがペットボトルに生まれ変わる、または廃プラがベンチやバケツなどに生まれ変わること。皆さんがごく普通に考えるリサイクルはこれだと思います。私も最初に思い浮かべるリサイクルはこれです。このマテリアルリサイクルの弱点は、リサイクルされる度に分子が劣化してしまい、どんどん品質が悪くなって最後は使えないものになってしまうことです。

② ケミカルリサイクル

一度プラスチックを分子に分解してプラスチック素材に変える技術を指し、何度でもプラスチックに再生利用が可能です。しかし、この技術は分子に分解する際に大がかりな工場が必要且つ資金やエネルギーが掛かります。

日本のリサイクル率のうち、②ケミカルリサイクルは4%、①マテリアルリサイクルでも23%です。ちなみに2019年時点で、この23%のうち、日本国内でリサイクルされているのは、わずか8%です。残り15%は中国に輸出されてからリサイクルされています。

それでは残りはどうなっているかと言えば、③のサーマルリサイクルです。(56%)

③ サーマルリサイクル

ごみ焼却炉で燃やして熱をエネルギーとして回収する。回収された熱は火力発電や温水プールなどで利用されています。ごみを用いた火力発電は「ごみ発電」とも呼ばれています。そのほかにプラごみを固めた廃棄物固形燃料は様々な産業の燃料として利用されています。

プラスチックごみの半分以上を燃やしているという事実。分別回収しているのだから、もっとマテリアルリサイクルもしくはケミカルリサイクルに回されているのかと漠然と思っていたのですが、エネルギーとして回収しているとはいえ、燃やしているとは・・・(絶句)www それでも熱として回収をしていますし、石油を約100%輸入に依存しているのですから、一定の使命を終えたプラスチック製品を燃料として再利用することは重要だと思います。

もっと、プラスチックゴミを素材に戻して何回でも再利用可能な②ケミカルリサイクルを増やすことが地球環境を考えた場合に必要かと感じます。

(U)

先日、ある商社の方とお話をする機会があり、その際にバイオプラスチック(微生物によって生分解される「生分解性プラスチック」及びバイオマスを原料に製造される「バイオマスプラスチック」の総称)について紹介がありました。このコラムで1月に別のメンバーが“プラスチックごみ”について取り上げました(#064 2022/1/18 プラスチックごみによる環境汚染)が、今回は関連する“バイオプラスチック”を取り上げます。

以下に、関連する新聞記事をいくつか紹介します。

===============

■ カネカは2024年までに海洋生分解性プラスチックの生産量を現在の4倍の年2万トンに拡大する。対象品は仮に海洋に投棄されても6カ月から2年で9割以上が微生物などに分解される。政府はプラスチックの使用減を企業に促す法律(「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」*)を4月に施行する。企業活動に対する消費者や投資家の選別の目は厳しくなり採用が拡大している。 (中略)

製品は100%植物由来という。独自に発見した微生物に植物油を与えて体内にプラスチックをため込ませ、これを回収してつくる。生産効率を高めるために、より多くのプラスチックを体内にため込むよう微生物を改良した。微生物から回収した段階の強度はもろいが、ストローやフォークなどとして使える状態に加工する技術を持つ。

(海で溶けるプラ、カネカが増産、24年に4倍、150億円投資、価格倍でも採用増。2022/02/07 日本経済新聞 朝刊 )

■ 「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」が開催される栃木県。1月24~30日の冬季大会、10月1~11日の本大会、10月29~31日の障害者スポーツ大会が予定される。大会に向け、国体で使用される関連製品への採用に向け企業の開発に熱が入る。

その内の1社、樹脂製保護膜製造のサンプラスチック(栃木県那須塩原市)。同社は素材開発のミワコネクト(同)と連携して「おから」を使ったバイオプラスチックの開発を進めている。きな粉のような香ばしい香りがする素材だ。 (中略) サンプラスチックの吉成宏幸氏は「対企業のビジネスでは脱炭素の機運が高まっているが、消費者向けは途上」とみる。バイオプラ製品は通常のプラ製品に比べコスト高だが、国体での採用を通じて製品に関心をもってもらい、消費量が増えることで製造コストを抑え、価格が下がる好循環につなげたい考えだ。(3県でスポーツイベント続々、地域・企業、PRの好機、国体機にエコ製品開発、茨城にサーフィン施設。2022/01/12 日本経済新聞 地方経済面 北関東)

===============

ひとつめの記事にあるように、バイオプラスチックスのビジネスは今後大きな成長が期待されます。世界の生分解性プラスチックの生産能力は、現在の200万トン弱に対し、2026年には約500万トンまで拡大するとの予想も上記記事(グラフ)に書かれています。但し、この記事で「微生物から回収した段階の強度はもろいが、ストローやフォークなどとして使える状態に加工する技術」と述べられているように、実用化にあたっては、既存材料同等の機能を発揮するための技術開発が求められます。

ふたつ目の記事では、「おから」を原料としていますが、他に「トウモロコシ、サトウキビ、キャベツ、大豆、コーヒー豆、稲わら、枯草、竹、都市ゴミ、微細藻類ほか」と多種多様な材料があり、発酵技術、化学変換技術、触媒技術、培養技術等それぞれに適した生産技術での加工を経て製品化に繋がっています。

また、この記事では2つの課題が述べられています。「コスト」と「消費者の関心」です。

現状、バイオプラスチック製品は、原料調達や製造過程等で通常のプラスチック製品に比べてコスト高になっています。これも他の製品同様、消費量/生産量が増えることで製造コストを抑えていくことが普及拡大に必要となっています。そのための手段のひとつとして、各種イベント等を使っての消費者へPRが有用と考えられています。

ところで、バイオプラスチックは単なる環境負荷低減のための役割だけなのでしょうか?

そうではないようです。個々の原料が持つ特性を生かすことで、新たな付加価値が生まれています。自動車での事例です。

「最近、植物由来の成分を使ったバイオプラスチックが自動車の内装品などで使われ始めた。これは環境性能に加えて、従来の塗装ではなく素材自体に色をつけた美しさが、自動車の開発車や消費者をひき付けた結果だ」(木質素材「CNF」車、いつ登場?――京都大学特任教授臼杵有光氏に聞く、24年に部材、実用化めざす。2021/09/03 日経産業新聞)

さて、いかがだったでしょう。

先に述べたように、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が4月1日に施行されます。

*▼プラスチック資源循環促進法 プラスチック廃棄物の削減をめざし、2021年6月に国会で成立した。22年4月に施行される予定。年5トン以上の使い捨てプラスチック製品などを使用する事業者に削減が義務づけられる。削減対象の使い捨てプラスチック製品は、店頭で配るスプーンやストロー、マドラー、ホテルが提供するヘアブラシや歯ブラシ、クリーニング店のハンガーなど12品目。事業者は12品目の具体的な削減目標をつくり、使用量を計画的に減らすことが求められる。有料化や提供を断った人へのポイント還元、消費者の受け取り意思の確認、回収後の再使用といった7つの対策から最低1つを講じる。

今回の記事から読み取れた課題は、

1)コスト 2)加工技術 3)消費者の意識 4)付加価値創出

ですが、他にも、材料供給、リサイクル、他の環境への影響等が挙げられています。

しかし、環境負荷低減のためのひとつの方策として、バイオプラスチックの採用拡大は避けて通れない課題です。

作り側の研究、調査、加工技術確立やコスト低減の努力と共に、我々消費者も、環境負荷に考慮した製品の価値を認めること、また、価格転嫁を受容できる意識転換が必要です。

環境問題をビジネスチャンスと捉える一方、個々人の環境への意識について、あらためて考えてみませんか。

(H)

生え抜きだけれども非創業家出身社長が就任して2年になろうとしています。この間コロナ禍と米中デカップリングで半導体供給は大変不安定な状況です。その中でも売上高営業利益率20%を超える高収益企業の秘密は「ベンチャー精神とオーナー企業の長期目標経営」とのことです。基本的な考え方に中に、ボリュームゾーンで勝たないと先端素材を先にとられ最先端部品でも負ける、という視点があります。だから、ボリュームゾーンでも負けるわけには行かない。低収益汎用品から撤退すれば全てを失うことは、電子機器メーカーの過去事例から見ても自明だと考えているようです。そのためにオーナー企業らしく長期目標経営をたてて事業を育ててゆく。では、具体的にどのような指針で経営されているのでしょうか。3つのポイントで見てみたいと思います。

【出典】 村田製作所HPより

1つ目は、やはり長期視点:

事業は「腰を据えて10年やらんといかん」という意識で取り組む。

現在の高収益商品のコンデンサー、インダクター、S A Wフィルターこれらは10年以上かけて黒字化しています。2017年に買収した電池事業もまだまだ取り組みの途上との認識のようで、継続投資していくといいます。

2つ目は、リスク分散:

米国と中国、どうしても地政学的リスクがありますが、両方に対応して行く必要があります。そのために最先端部品は日本、汎用品は中国、そしてリスクヘッジと急な動きに対応できるようにフィリピンやタイに拠点を分散しているといいます。その中でカイゼンに取り組み汎用品でもコストダウンを継続しています。

3つ目は、3層サービス:

ちょっと新しい視点でしょうか。部品単体を1層目、複数部品を組み合わせたモジュールを2層目、そしてそこにソフトやサービスを組み合わせたソリューションを3層目としています。もちろん3層目がすぐに事業の中核になるということではなく、今後10年を超えるスパンでの取り組みだといいます。

「社長任期は4年などとは決まっていない、その中で次期社長候補も鍛えている。そこには創業家からの人材、生え抜きの人材もいる。これを決めるのは社長でもないし、創業家でもない、誰がいいかは従業員が認めるかどうかでしょう。」と社長の中島氏は語っています。今後、グローバルナンバーワン部品メーカーを目指すということです。

**********

■ ベンチャー+オーナー会社の経営指針

● 長期計画での事業育成

● リスク分散と汎用品へのカイゼン

● 3層目へのシフト

3つの指針が、目標値、活動と投資に「明快」につながって、従業員と大変よく共有されているのが強みだと考えます。

■ 今後の展開

“グローバルナンバーワンを目指す”という言葉が示すように「V I S O N2030」を掲げて推進されています。

**********

ぜひ、自社の業態や製品・サービスに置き換えて考えてみていただければと思います。

(東出)

今回のコロナ禍・パンデミックで大きな問題として顕在化したのが「サプライチェーン」におけるトラブル。最近でもマクドナルドのポテトで一部販売停止(めでたく昨日解消)など、私たちの生活の身近な場面の話題も多いですね。今日はこの供給問題の打ち手のひとつを通して今後を展望したいと思います。

■コロナ禍が拍車を

現在も供給が不安定な半導体製品もこのサプライチェーンの問題です。もちろん半導体だけでなく、海外に製造拠点を展開している製品の多くが同じ問題を抱え、今もって影響は続いています。こういうトラブルやリスクを回避すべく、「国産化」や“脱・中国”や“中国撤退”という言葉に代表される「海外からの国内回帰」も進んでいます。「2020年度予算第1次補正予算」で、経産省が「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」を出すという動きも話題になりました。採択された企業はネット上で確認できますが、「生産拠点の集中度が高い製品」や「生活必需品」など多岐に渡っています。

参考:〔サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金 採択事業者一覧〕

■世界の動き

この動きは、日本に限った話ではなく、世界的に強まっています。アメリカも半導体の国内回帰に本腰を入れました。先週2月4日に可決した『アメリカ競争法』は、先端技術の競争力強化に国家予算を投じるもの。6兆円という巨額の補助金を支給することを決めました。中国がこれまで取ってきた戦略と同じと言ってもよい打ち手です。既に半導体大手のインテル社は法案の可決を見越して新工場の建設を発表するなど具体的な動きも出ています。乱暴な言い方をすれば、人が少ない“プロセス”系のモノづくり製品ゆえ、設備投資にかかる費用を抑制さえすれば成長ビジネスに戻せるという目算でしょう。(原材料系の調達に問題がないことを前提としますが。) 経済で強い国や地域では“排他”(海外資本や海外製品の排除)を目的に自国での国産化を進め、逆に弱点が顕在化している国や地域では“リスクを担保”する為に国内生産による国産化や自国企業の国内回帰を図っているのがよくわかります。環境技術分野における中国の大手Li電池企業:寧徳時代新能源科技(CATL)などは、中国国内での「国産化」と海外現地化(現地国産化)の両面戦略を取っていることが見て取れます。

■国産化/国内回帰で担保するリスク

コロナ禍で顕在化した不安定要素を「製品」軸でみると、『作れない』『買えない』『届かない』でした。つまり、

「生産停止」 (出勤不能で労働集約型の製品は操業できない)

「在庫欠品」 (“在庫は悪”の考え故に中間流動も少なく、補填にも時間が要る)

「物流混乱」 (効率化が進み、一部の極端な流動低下は他方の破綻へ連鎖)

と言い換えることが出来るでしょう。

これらのトラブルやリスクを担保する為の打ち手として「国産化や国内回帰」が進めば、

● 製品の安定的な入手(購入)

● 雇用の安定

● 地政学リスクの回避

がもたらされる訳です。いずれも国民生活や国家・経済の成長からしても望まれる要素です。

昨今のウクライナ情勢など世界的にパワーバランスがおかしな形になっていると、地政学リスクの回避、政治的な安定がまず重要ですが、これは一般市民の力だけでどうなるものではありません。

しかし、それ以外の2つは努力の余地があるところです。例えばセットメーカーも調達先の選定時に「入手安全性」をより重視した判断が必要でしょう。割高でも国内生産品を選択することが「戦略的」に必要なことが差し迫った現実になりました。

また、雇用…言い換えれば、“人と心への対応”もより重要になります。日本が経済成長期にアメリカでの“摩擦”へ対応したのと同様です。例えば中国もアメリカ、欧州、そして日本で同じ道を歩むことになるでしょう。それを重視しないと貿易相手国の人々に受け入れられないことは過去の歴史が物語ります。特に“経済合理性”だけではまず動かない日本では、人々に“いつか来た道”を思い出させるわけで、雇用に関する施策は一層重視すべきものになると思います。

■求められる“目利き”。如何に育てる?

製品や部品にばかり目が向きがちですが、設備もまた然りです。製品・加工品の国産化/国内回帰が進むと、設備関連業界も必ず追随します。外部へ一度流出した技術を取り戻す(内転化する)ことは容易ではありません。まず、ヒトと知識(スキル)が直近の問題として浮上します。その状況に置かれている重要技術の代表例が「金型」だと私は思っています。

私もこれまでのキャリアの中で型物製品や製造工程に携わる機会は多く、アルミの高圧射出鋳造(PDC:プレッシャーダイキャスト)やグラビティ鋳造、鍛造(鉄・アルミ)、粉末成形(焼結)、ブロー成形(樹脂)など、様々な材料で製品・部品を作る企業に身を置いてきたので、その重要性は肌で感じてきました。

そんな金型技術が海外に流出して久しくなりました。拍車がかかったのは2000年代です。時間の経過とともに型物を扱うメーカーでも金型に詳しい技術者が少なくなっている印象があります。外注するにしても、工法や作りに関するノウハウや技術水準、フィジカル(現物)の良し悪しがわかる技術者が足下にいてこそ。つまり、モノづくり側に“目利き”が少ないのです。製品や技術を内転化しようとすれば、この再強化は尚更必要です。これは、まさに海外展開時の裏返しの対応、つまりベテランほど国内で活用することが重要です。私自身、この金型の問題、そしてもたらすリスクは特に重視していて、足元を固めるべきモノづくり領域だと考えています。

(鯨井)

**********

こんな想いもあり、今回新たに金型業界に長く身を置いてきた方にメンバーとして活動に参画頂きました。材料/製品/工法で多様な技術がある分野ですが、射出成形部品は様々な業界で使われるだけに、モノづくりの皆さまと触れ合う機会が増えるのではないかと期待しています。

(写真中央が筆者)

日本(世界)がコロナ禍に見舞われてから、既に2年が経過しました。社会生活全般に大きな影響が出ていることは誰もが知るところですが、今回は私の趣味の一つであるベートーヴェンの第九合唱への影響について、書きたいと思います。

◆私と第九合唱との関わり

ベートーヴェンの第九(交響曲第九番 ニ短調 作品125)を知らない方はほとんどいないと思いますが、日本は世界的に見ても特に第九が多く歌われている国だそうです。かくいう私も40歳の頃に少し自分の自由になる時間が増えたのを機に、地元の市民合唱団が主催する第九演奏会に初挑戦しました。私にとっては初練習の場で、いきなり全曲を通しで歌う(歌える訳がない!)ことから始まった時の奈落の底に突き落とされたような不安感は、今でもはっきり覚えています(笑)。それから半年間、毎日通勤のクルマの中で必死に練習して自分のパートの歌詞(ドイツ語)とメロディを覚え、何とか本番では楽譜を見ずに歌えるまでになったのが、私の第九デビューです。

それから四半世紀が過ぎ、これまでの恩返しの気持ちで合唱団のボランティア役員を引き受ける立場になったのですが、その直後に新型コロナウイルスの感染が始まり、役員としてはまだ一度も第九演奏会を経験できていません。

◆第九合唱とコロナの相性

皆さんも良くご存じの「3密を避ける」は、第九合唱を阻止するための言葉そのものです。

密閉;演奏会は基本的にホール(密閉された空間)で行います。

密集;たくさんの人が近い距離に集まることは、第九合唱では避けようがありません。

密接;合唱とは、正に互いに手が届く距離で共に発声するものです。

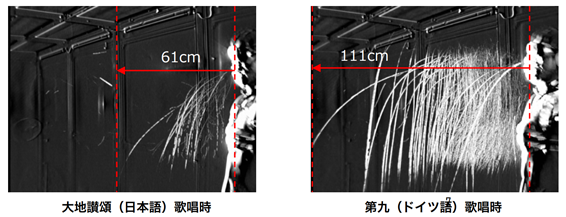

第九はドイツ語で歌いますが、全日本合唱連盟の実験結果では、ドイツ語での合唱は日本語の1.5倍、飛沫が飛ぶそうです。

参考文献;合唱活動における飛沫実証実験報告書(2020年12月8日 全日本合唱連盟・東京都合唱連盟)

◆今後の対応

現在、来年度こそ演奏会を再開しようという意気込みで頻繁に役員会を開催し、具体的な対応策を話し合っていますが、コロナ前とは色々と条件が変わってきそうです。

- 合唱団員の募集人数や練習回数を減らし、パート毎の定員も設ける。

⇒ これにより、これまで受け入れていた初心者や小さい子供の参加が難しくなる。 - 駅地下コンコースで行ってきたクリスマスコンサートの開催は諦める。

⇒ 不特定多数の人が聴きに来る場でクラスターが発生したら大変。 - 来場者の人数制限を行う。

⇒ 指揮者、ソリストへの出演料等との関係も含め、合唱団員の参加費や聴衆の入場料を値上げせざるを得ない厳しい予算計画を強いられる。

◆改めてコロナ禍の影響について

コロナ感染による健康被害や経済活動への影響は甚大であり、その対策に最優先で取り組むことは当然ですが、皆さんの心の健康増進を願う立場の私(カウンセラー)としては、効果的・健康的なストレス発散法として趣味や娯楽を楽しむこともとても大事なことだと思っています。大きな声で歌う、仲間と共同で何かを成し遂げる、聴く人を元気にするなど、合唱は心の健康増進に大きく寄与します。早くコロナが収束に向かうことを願うと共に、コロナ禍でも演奏会が安心して開催できるよう、これからも関係者と共に知恵を絞っていきたいと思います。

(田村)

世界的な脱炭素社会に向けて、世界の国々が新たな計画を公表する26回目の国際会議であるCOP26が2021/10/31~11/12に英国で大々的に開催され、会期中に環境活動家グレタさんに「COP26は失敗」と批判されましたが、その成果は何だったのでしょうか?

人間の生活活動が出す二酸化炭素(以下、CO2)が温暖化の主要因であるである、ということに多少の疑問を持っていたので、その成果が気になり調べてみました。

▶ COP26の成果は?

2021/11/30付けの東洋経済ONLINEでは、以下の「3つの成果」を挙げて、グレタさんの評価とは反対に、「今回のCOP26では、パリ協定が採択された2015年以来の成果を挙げることができたと言っても過言ではない」と高い評価でした。

1)パリ協定での気温上昇に関する長期目標が上2度未満から1.5度に強化されたこと

2)パリ協定(2015)の詳細な実施指針がすべて合意されてパリ協定が完成したこと

3)地球温暖化の最大要因として石炭火力削減方針を初めてCOP決定に明記したこと

しかしながら、「本当に、人間の生活活動で発生する二酸化炭素が主原因?」という疑問が解消されなかったので、更にネットで調査してみました。

▶ 大気中のCO2はどこから?

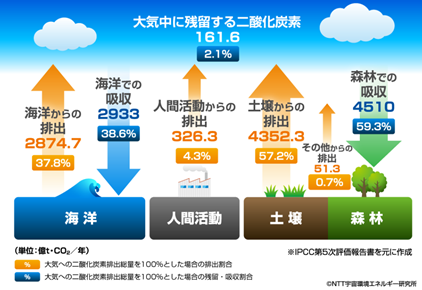

私の疑問は、人間の生活活動で発生する二酸化炭素の量は、自然界、特に海洋で発生しているCO2の方が圧倒的に多いのではないのか、と思っていたからです。

ネットで調べると、自然界と人間の活動によるCO2の大気への排出と大気からの吸収とその結果として大気中に残留するCO2の量を非常にわかり易く説明している下記イラストを見つけました。予想通り、海洋からの排出は人間活動の8.8倍と大きいのですが、驚いたのは、それ以上のCO2を大気中から吸収して、バランスを取っていることでした。

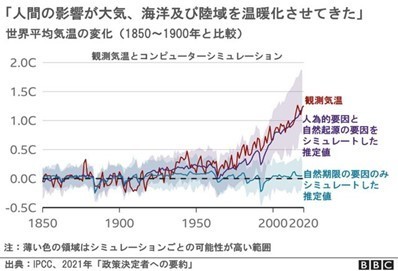

陸上でも同じように大地からの排出CO2は森林によって吸収され、バランスを取っていました。地球上のCO2の排出、吸収の俯瞰図であるこのイラストを見て、恥ずかしながら初めて、「人間の活動によって排出されるCO2は自然界のCO2の収支バランスを壊していた」ことに気が付きました。つまり、人間の活動がなければ、大気中に残留するCO2もなくなり、温室効果もなく、気温上昇も起きないことが推測されます。それを表しているのが、2018/8/10のBBC NewsのIPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)報告に基づく下記気温変動シミュレーションです。観測気温と人為的要因と自然起源の要因をシミュレートした推定値とはほぼ同じ値と傾向を示しており、人間活動の影響で温暖化が起きていることが推察されます。

出典:日本電信電話会社 “Beyond Our Planet”

2021/6/23 「炭素循環とは?」より

引用:BBC News

2018/8/10 「政策決定者への要約」

▶「本当に二酸化炭素濃度の増加が地球の温暖化の原因なのか」

更に、ネット調査を進めていると、地球環境研究センターニュースの2018年6月号[Vol.29 No.3]で、私と同じ疑問の題名の記事を見つけました。本記事は、私のCO2の温暖化への疑問の元になった、太陽活動の地球温度への影響と氷河期の再来についても述べられています。BBC Newsと同じIPCCの報告に基づいた内容で、詳細は省きますが、太陽活動は弱まったとしてもその影響は1℃未満だろう、氷河期は何万年か先、とのことで、「人間活動を入れたシミュレーションでないと観測された気温上昇の説明ができないのです。これは人間活動によるCO2などの増加が温暖化の主な原因ということの強い根拠になっていて、これを覆すような議論は聞いたことがありません。」と締めくくっており、温暖化の主原因はCO2を除いては考えられないとのことです。

これらの調査結果で、私のCO2の温暖化への疑問は、95%以上の確信へと変わりました。

地球温暖化の主要なガスは、CO2(約76%)、メタンガス(約16%)、一酸化二窒素(6%)、フロン類(2%)がありますが、それら全てをひとつひとつ丁寧に抑制からゼロ化する方策を2050年以前に実施していかないと地球は大変なことになると言うのは、昨年の激甚災害の発生から、残念ながら信じざるを得ない状況になってきました。

(K)

新型コロナウイルス オミクロン株の感染拡大が・・・と新聞やテレビで報道をしていますね。これで、またまた日本政府も感染拡大で病床逼迫などと大騒ぎを始めそうです。オミクロン株の感染拡大が始まる迄にかなりの時間があり、病床の拡充など色々と対策を打つ時間があったはずのなのに・・・。またまた緊急事態宣言を発令しそうです。本気で新型コロナの対策を打とうとしているとはとても思えないwww

新型コロナの話題はそれくらいにして、本題のプラスチックごみの話に移りたいと思います。

まずはレジ袋有料化から。レジ袋有料化から一年が経ちました。

<NHKニュース 2021年6月30日掲載記事>

レジ袋有料化1年 辞退率7割以上 導入前の3倍程度に増加

上記の記事からレジ袋有料化の状況を要約します。

【レジ袋有料化によるレジ袋削減の様子】

① レジ袋有料化後にセブンイレブンとローソンではレジ袋を貰わない人(辞退率)が全体の75%、ファミリーマートでは全体の77%となり、有料化以前よりかなり減少した。(有料化前は全体の25%程度)

② 家庭用のポリ袋の購入量はレジ袋有料化以前よりも増加。昨年の7月以降にレジ袋と同じような取っ手付きのポリ袋の購入量が2倍以上に。

また、レジ袋に関連して大手レジ袋のメーカーが希望退職者を募集という報道がありました。レジ袋削減についてはコンビニなどでの消費者の辞退率と同時に生産側の出荷量も減少しており、確実に効果が上がっているということになります。

【参考記事】 2022年1月12日 Yahooニュース掲載記事より

レジ袋大手、希望退職者を募集へ 有料化で苦境...製造子会社も清算(J-CASTニュース)

しかし、先に書いてあるようにレジ袋の代わりとなる家庭用のポリ袋の購入量はレジ袋有料化以前よりも増加しており、代替手段としてこちらが定着するようならば、本当の意味でのレジ袋削減は出来ていないということになります。レジ袋有料化は、「海洋プラスチックごみの削減」「各環境課題への対応」「プラスチックの過剰な使用の抑制」「ライフスタイルの見直し」などの機会とすることを目的に始められました。消費者の意識を変えることができたという意味では、レジ袋有料化は「ライフスタイルの見直し」には効果があったと見ることができます。(コンビニでのレジ袋辞退率の変化から見て取れます。)

しかし、プラスチックごみの絶対量を減らす迄には至っていません。レジ袋自体は日本で出るプラスチックごみ全体の2~3%程度しかなく、レジ袋を減らすこと自体に大きな効果は見込めません。

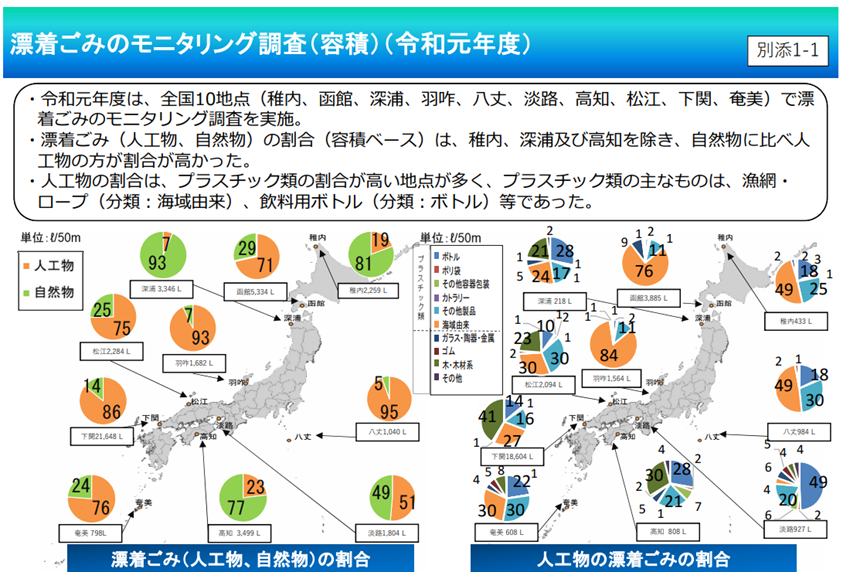

こちらは参考ですが、海洋プラスチックごみ問題の調査結果です。

調査結果によると、プラスチック類のゴミの多くは漁網・ロープ・飲料用ボトルなどです。レジ袋は、海洋プラスチックごみの観点からも対策として取り上げる順位は低い項目のようです。

それでは、「各環境課題への対応」や「プラスチックの過剰な使用の抑制」の対応としてのプラごみの削減はどうなっているかと言えば、レジ袋有料化以降もそれほど実効を上げていないようです。

年度毎のプラスチックごみ廃棄量の追跡はできないのですが、2014年と2019年の日本人一人当たりの使い捨てプラスチックの一人当たりの廃棄量が出ていますから簡単に比較します。

・2014年 32kg/人/年 (国連環境計画の報告より抜粋)

・2019年 37kg/人/年

(調査機関はMinderoo Foundation(豪)、London School of Economics、Stockholm Environment Institute、Wood Mackenzieにより抜粋)

途中の年度の数値がないのではっきりしたことは言えないのですが、2014年に対して2019年では減少していない(むしろ増加している)ため、使い捨てプラスチックごみの減量はそれほど効果が出ていないように見えます。使い捨てプラスチック全体の2~3%に狙い打ちをしても効果があがるとは思えません。パレート図を描いて対策を検討すれば一目瞭然だと思うのですが・・・。

これほど世の中のあらゆる物、自動車から家電、そして食品の包装にもプラスチックは使われています。そんなに簡単に廃棄量を減らせるとも思えません。廃棄量の減量は勿論大事ですし、最もやらなければいけないことだと思います。しかしそれほど簡単ではないのであれば、リサイクルにより資源回収を図るのが次善の策だと思います。

次回は、リサイクルについて勉強しようと思います。

(U)

新年最初のコラムになります。今年も宜しくお願い致します。

さて、昨年来、多くの地域での大雪による影響が報じられていましたが、皆さんがお住まいの地域はいかがでしたか。関東でも4年ぶりの大雪が降りました。その日は昨年から始めている「日本語ボランティア」の年始初日でしたが、残念ながら雪のため中止なりました。私は、一昨年の秋に初心者向「日本語ボランティア」の講習に参画、昨年から地元で日本語ボランティアを始めました。

なぜ日本語ボランティアかと言うと、英語は不得意ですが、日本語であれば、日本語を母国語とされていない、日本語で困っている方々に対して、少しでもお役にたてるのではないかと考えたからです。

しかし、いざ始めてみると、普段何気なく使っている日本語が如何に難しいものかを思い知らされています。今更ですが、学習者さんの前で困らないように、日本語文法と格闘しています。

これに関して、最近の日経新聞では、以下のように伝えています。

===============

専門的な技術や知識を持つ外国人の活躍の場が、日本語力の有無に大きく左右されている。留学生らは自身のスキルに胸を張るが、企業側は意思疎通への不安から日本語水準の高さを求め続ける。(中略)最大の壁は国際交流基金などが実施する日本語能力試験(*)の成績。来日翌年の2017年、日本語学校在学中に「幅広い場面で日本語をある程度理解できる」水準の「N2」を取得したが、「幅広い場面で使われる日本語を理解できる」とされる最上級のN1には合格していない。 大学進学後の授業は日本語で受けており、通訳のアルバイトも経験していたため会話力には自信がある。しかし、「就職活動をして初めてN1を採用条件にしている企業が多いと知った」。

〔描けぬキャリア(上)採用、専門性より「日本語力」、留学生就職率4割弱どまり、評価法見直しの動きも(外国人共生の実相)2021/12/28 日本経済新聞 朝刊 より〕

===============

*:日本語能力試験

日本語を母語としない人たちの日本語能力を測定し認定する試験

N1~N5の5つのレベルがあり、いちばんやさしいレベルがN5で、いちばん難しいレベルがN1。

参考までにN1、N3、N5のレベルは以下になります。

N1:幅広い場面で使われる日本語を理解することができる

(新聞論説、評論など、論理的にやや複雑な文章を理解できる等)

N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

N5:基本的な日本語をある程度理解することができる

上記記事の留学生は、N2を取得され、大学の授業も日本語で受けているとのことで相当の日本語能力が有ると思われます。私のボランティアでの経験では、N3・N4レベルの方でも日本人に囲まれて仕事を為されており、スキルが有れば、企業側でその能力を十分に引き出すことが出来るのではと実感しています。そもそも日本語能力試験のN1で満点を取るのは、日本人でもなかなか難しいといわれています。日本語の表現には「この表現が正しいが、こちらの表現もよく使われている」というものもあるため、日本人でも100点が取りづらいのだそうです。

次の問題はいかがでしょう。N1レベルの問題です。(正解は本文の最後に記します。)

〔日本語能力公式試験ウェブより〕

(パソコンを使いながら)

A 「ねえ、この前教えた計算機能、使ってみた?」

B 「うん、今まであんなに時間をかけていたのが( )簡単に計算できたよ」

( )に入れるのに最もよいものを、1・2・3・4から一つ選んでください。

1 ばかばかしい思いをするので 2 ばかばかしく思えるもので

3 ばかばかしい思いをするくらい 4 ばかばかしく思えるくらい

皆さんは、迷わずに選べたでしょうか。

さて、先の記事の後段では、

・採用基準は、専門性重視で日本語レベルはN3以下とする企業の事例

・言語の壁を越えて外国人を戦力にできるかどうかは日本人側の歩み寄りにかかっている

の記載もあり、日本で活躍しようとの意思がある優秀な人材を活用するためにも、企業や社会が柔軟に対応していくことが必要です。

私自身も、日本語で困っている外国の方々が、少しでも日本語能力を高めて、日本の社会で安心して暮らせることが出来、より活躍できるよう支援をしていきたいと、この年始にあらためて思っています。

皆さん、新年にあたっての抱負はいかがでしょうか。

(H)

お気軽にお問合せください

お問合せやご相談のご予約

ビジネス未来&Co.では、事業開発やビジネスコンサルティング等に関するお問合せや相談予約を専用フォームで受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。

を開設

(2025年4月活動分より)